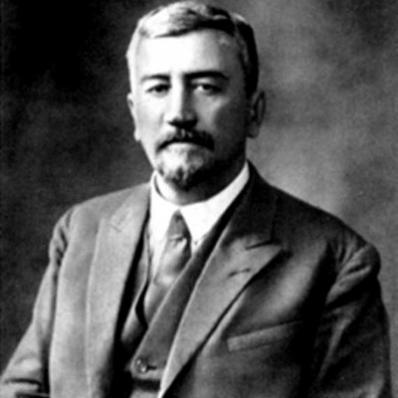

Фото Куприн А.И.

Куприн А.И. - Биография

Большой энциклопедический словарь, М.-СПб., 1998

Биография

Куприн Александр Иванович (1870), прозаик.

Родился 26 августа (7 сентября н.с.) в городе Наровчат Пензенской губернии в семье мелкого чиновника, умершего через год после рождения сына. Мать (из древнего рода татарских князей Куланчаковых) после смерти мужа переехала в Москву, где прошли детство и юность будущего писателя. Шести лет мальчик был отдан в Московский Разумовский пансион (сиротский), откуда вышел в 1880. В тот же год поступил в Московскую военную академию, преобразованную в Кадетский корпус.

После окончания учения продолжил военное образование в Александровском юнкерском училище (1888 — 90). Впоследствии опишет свою "военную юность" в повестях "На переломе (Кадеты)" и в романе "Юнкера". Уже тогда мечтал стать "поэтом или романистом".

Первым литературным опытом Куприна были стихи, оставшиеся неопубликованными. Первое произведение, увидевшее свет,— рассказ "Последний дебют" (1889).

В 1890, окончив военное училище, Куприн в чине подпоручика был зачислен в пехотный полк, стоявший в Подольской губернии. Офицерская жизнь, которую он вел в течение четырех лет, дала богатый материал для его будущих произведений. В 1893 — 1894 в петербургском журнале "Русское богатство" вышли его повесть "Впотьмах" и рассказы "Лунной ночью" и "Дознание". Жизни русской армии посвящена серия рассказов: "Ночлег" (1897), "Ночная смена" (1899), "Поход". В 1894 Куприн вышел в отставку и переехал в Киев, не имея никакой гражданской профессии и имея малый жизненный опыт. В следующие годы много странствовал по России, перепробовав множество профессий, жадно впитывая жизненные впечатления, которые стали основой его будущих произведений. В 1890-е опубликовал очерк "Юзовский завод" и повесть "Молох", рассказы "Лесная глушь", "Оборотень", повести "Олеся" и "Кэт" ("Прапорщик армейский"). В эти годы Куприн познакомился с Буниным, Чеховым и Горьким. В 1901 переехал в Петербург, начал работать секретарем "Журнала для всех", женился на М. Давыдовой, родилась дочь Лидия. В петербургских журналах появились рассказы Куприна: "Болото" (1902); "Конокрады" (1903); "Белый пудель" (1904). В 1905 вышло наиболее значительное его произведение — повесть "Поединок", имевшая большой успех. Выступления писателя с чтением отдельных глав "Поединка" стали событием культурной жизни столицы. Его произведения этого времени были весьма благонравны: очерк "События в Севастополе" (1905), рассказы "Штабс-капитан Рыбников" (1906), "Река жизни", "Гамбринус" (1907). В 1907 женился вторым браком на сестре милосердия Е. Гейнрих, родилась дочь Ксения. Творчество Куприна в годы между двумя революциями противостояло упадочным настроениям тех лет: цикл очерков "Листригоны" (1907 — 11), рассказы о животных, рассказы "Суламифь", "Гранатовый браслет" (1911). Его проза стала заметным явлением русской литературы начала века. После Октябрьской революции писатель не принял политику военного коммунизма, "красный террор", он испытал страх за судьбу русской культуры. В 1918 пришел к Ленину с предложением издавать газету для деревни — "Земля". Одно время работал в издательстве "Всемирная литература", основанного Горьким. Осенью 1919, находясь в Гатчине, отрезанной от Петрограда войсками Юденича, эмигрировал за границу. Семнадцать лет, которые писатель провел в Париже, были малоплодотворным периодом. Постоянная материальная нужда, тоска по родине привели его к решению вернуться в Россию. Весной 1937 тяжелобольной Куприн вернулся на родину, тепло встреченный своими почитателями. Опубликовал очерк "Москва родная". Однако новым творческим планам не суждено было осуществиться. В августе 1938 Куприн умер в Ленинграде от рака