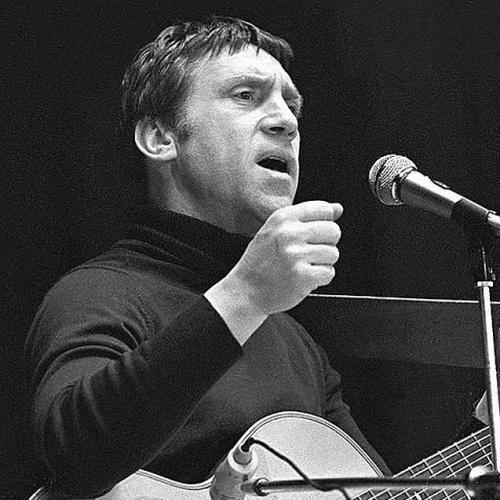

Фото Высоцкий В.С.

Высоцкий В.С. - Биография

В начале Великой Отечественной войны с матерью, Ниной Максимовной, эвакуировался в Оренбургскую область. Летом 1943 года они возвращаются в Москву.

1 сентября 1945 года пошел в первый класс 273-й Московской школы. Через два года, в 1947 году уехал с отцом и мачехой в Германию - город Эберсвальд. Пробыв там два года, в октябре 1949 года вернулся в Москву. Поселился в Большом Каретном, 15. Учился в 186-й мужской школе и в 1955 году окончил 10 классов. В этом же году поступил в Московский Инженерно- строительный институт им.Куйбышева, но уже через несколько месяцев, в начале 1956 года ушел из института.

Летом 1956 года поступил в Школу-студию МХАТ им. Немировича-Данченко на актерское отделение на курс Б.И.Масальского и А.М.Комиссарова. В мае 1958 года женился на студентке Школы-студии МХАТ Изольде Жуковой. В июне 1960 года окончил Школу-студию МХАТ. Устроился в Московский драматический театр им. А.С.Пушкина, затем в театр Миниатюр.

В 1961 году написана первая песня - «Татуировка».

Осенью 1961 года в Ленинграде познакомился с киноактрисой Людмилой Абрамовой, будущей второй женой. В ноябре 1962 года у Высоцкого и Л.Абрамовой родился первый сын - Аркадий.

По некоторым источникам имеется информация, что в это время Владимир Высоцкий начал злоупотреблять алкогольными напитками, и в мае 1964 года он по настоянию родителей впервые ложится в больницу, лечится от алкоголизма. В августе 1964 года у него родился второй сын - Никита.

С сентября 1964 года творческая жизнь Владимира Семёновича Высоцкого связана с Театром драмы и комедии на Таганке, куда он был зачислен в штат актеров. В 1965 году в Москве проходят первые сольные концерты. К тому времени им уже написано около сотни песен.

В июне 1966 года в Театре на Таганке премьера - «Жизнь Галилея». В главной роли - Владимир Высоцкий.

Летом 1966 года он снимался в двух фильмах: «Вертикаль» и «Короткие встречи». Свет увидела первая гибкая пластинка с песнями Высоцкого из фильма «Вертикаль». В 1967 году снялся в фильмах: "Служили два товарища» и «Интервенция».(Последний фильм при его жизни на экраны не вышел).

В июле 1967 года в Москве познакомился с французской киноактрисой де Полякофф Марина-Катрин, более известной нам, как Мариной Влади.

В марте 1968 года Высоцкого увольняют из Театра на Таганке, затем вновь принимают с множеством оговорок.

Август 1968 года - в Сибири написаны стихи для песен «Охота на волков» и «Банька».

В июле 1969 года первая клиническая смерть.

1 декабря 1969 года состоялась свадьба Высоцкого и М.Влади.

29 ноября 1971 года премьера «Гамлета» в Театре на Таганке. В главной роли - Высоцкий.

Летом 1973 года впервые едет на Запад - во Францию. В этом же году в США вышли первые два диска-гиганта с песнями Высоцкого

Весной 1975 года Высоцкий и Влади получили отдельную трехкомнатную квартиру на Малой Грузинской, 28.

10 мая 1978 года был первый съемочный день фильма «Место встречи изменить нельзя». Съемки закончились в феврале 1979 года.

25 июля 1979 года - вторая клиническая смерть - на гастролях в Бухаре.

1979 год - снялся в своем последнем фильме - «Маленькие трагедии».

17 июля 1980 года - последний концерт - в Болшево.

18 июля 1980 года - последний выход на сцену театра - в спектакле

«Гамлет».

20 июля 1980 года - написано последнее стихотворение: «И снизу лед, и

сверху - маюсь между...»

25 июля 1980 года - Скончался в 4.10 утра в своей квартире на Малой

Грузинской, 28.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Им было сыгранно более 20 ролей на сцене театра, 8 - в радио

спектаклях, Высоцкий - автор песен и текста песен ко многим кинокартинам.

Снимался в фильмах:

1959

- «Сверстницы» (Петя)

1961

- «Карьера Димы Горина» (Софрон)

1962

- «Грешница» (корреспондент)

- «713 просит посадки» (американский моряк)

- «Увольнение на берег» (Петр)

1963

- «Живые и мертвые» (Веселый солдат)

- «Штрафной удар» (Александр Никулин)

1965

- «Наш дом» (механик)

- «На завтрашней улице» (Петр Маркин)

- «Стряпуха» (Андрей Пчелка)

1966

- «Я родом из детства» (Володя)

- «Вертикаль» (Володя)

1967

- «Короткие встречи» (Максим)

- «Служили два товарища» (Бруснецов)

- «Хозяин тайги» («Рябой»)

1969

- «Опасные гастроли» (Николай Коваленко)

- «Белый взрыв» (политрук)

- «Эхо далеких снегов» («Серый»)

1972

- «Четвертый» (он)

1973 - «Плохой хороший человек» (Фон Коррен)

1974

- «Единственная дорога» (Солодов)

1975

- «Бегство мистера Мак-Кинли» (Билл Сеггер)

- «Единственная» (Борис Ильич)

1976

- «Как царь Петр Арапа женил» (Ибрагим Ганнибал)

1978

- Место встречи изменить нельзя» (Глеб Жеглов)

1979

- «Маленькие трагедии»

Творческое наследие Высоцкого таит в себе немало загадок. Серьезные исследования начались не так давно, и еще предстоит много споров, открытий, различных версий.

Одной из первых оценку его творчества как поэта дала критик Н.Крымова. В январе 1968 года в журнале «Советская эстрада и цирк» она писала:

«...Высоцкий на эстраду выходит как автор песен - поэт и композитор. Насколько театр на Таганке не похож на БДТ в Ленинграде, настолько Владимир Высоцкий не похож на Юрского или Рецептора. Театр сформировал этого актера по своему образу и подобию, в таком виде он и вышел на эстраду - шансонье с Таганки. Особый тип нашего, отечественного шансонье. Можно гордиться, что он наконец появился. Появился - и сразу потеснил тех исполнителей эстрадных песен, которые покорно привязаны к своим аккомпаниаторам, чужому тексту и чужой музыке. Новый живой характер не вошел даже, а ворвался на эстраду, принеся песню, где все слито воедино: текст, музыка, трактовка; песню, которую слушаешь как драматический монолог. Песни Высоцкого в нем рождаются, в нем живут и во многом теряют свою жизнеспособность вне его манеры исполнения, вне его нервного напора, вне его дикции, а главное - заражающей энергии мысли и чувства, вне его характера».

Если попытаться определить место Высоцкого в истории нашей культуры одним словом, то самым точным, будет: олицетворенная совесть народа .

Поэтому и любимец народа, поэтому и массовое паломничество к его могиле на Ваганьковском вот уже сколько лет, поэтому и нескончаемое море цветов у его памятника, поэтому и нарасхват любые напоминания о нём - книги, буклеты, кассеты, пластинки. При жизни он не стал ни народным, ни заслуженным, ни лауреатом. Официальных наград и званий удостоен не был. Но поистине народным стал. Его талант, его творчество и явились тем самым нерукотворным памятником.

Он обличал пороки нашего деморализованного общества без нравоучений, без покровительственных ноток. Ему чужда была проза. Смыслом являлась борьба за возвращение абсолютного: чести, совести, достоинства.

Он умел болеть общим горем, умел нащупать и указать болевые точки общества.

Невозможно пересказывать содержание его стихов, хотя лучшие из них - это своеобразные маленькие драмы. Следуемые одна за другой, то веселые, то грустные, то жанровые картинки, то монологи, произносимые от лица с ярко выраженной индивидуальностью, то размышления самого автора о жизни и времени, они, все вместе дают неожиданно яркую картину этого времени и человека в нем с неожиданной философичностью содержания - это дает особый эффект.

Талант Высоцкого очень русский, народного склада, но эта, сама по себе обаятельная типажность подчиняется интеллекту, способности самостоятельно мыслить и безбоязненно обобщать виденное. Высоцкий мужественен не только по внешнему облику, но и по складу мысли и характеру. К счастью, в его стихах нет самоуверенных интонаций, он больше думает о жизни и ищет решения, чем утверждает что-либо, в чем до конца уверен. Но думает он, отбрасывая всякую возможность компромисса и душевной изворотливости. Безбоязненно, не стесняясь, он выносит результат своих поисков, надеясь, что его поймут.

Высоцкий вкладывает внутреннее напряжение, высокую концентрацию эмоциональной энергии в своих героев.

«Высоцкий не преувеличивал свое значение, свой дар. Может быть, даже недооценивал. Однако, призвание свое знал, относился к нему серьезно, честно и был верен ему до конца, а поэтому и силы его росли, на удивление.» Это - слова Ю.Карякина из статьи, посвященной памяти Высоцкого.

Юрий Шатин в работе «Поэтическая система Высоцкого» писал: «…Вряд ли когда-нибудь мы до конца расшифруем этот замысел… художественное мышление Высоцкого носит принципиально двуплановый характер: плану эмпирическому, бытовому - соответствует план философско-идеологический о развитии мысли, добре и искусстве.

Персонажи не только словесно воплощают авторские идеи, но и обладают самостоятельным миром. Между двумя мирами существует жёсткая граница, пересечение её может быть лишь организованным насилием над сюжетом, выводящим и сюжет, и героя в новую ипостась. Здесь уже не перевоплощение, но экстазис в точном значении слова. От нас, зрителей или слушателей, требуется признание нескольких возможных миров, которые представляются различными модусами художественного языка. Переход в другой - всегда преодоление первого… …каждое стихотворение представляет собой законченный текст, и в то же время всякий раз подчиняется более сложному целому, организованному в виде спектакля или поэтического концерта. Но сам по себе текст песни или стихотворения не просто фрагмент, а скорее клеточка, отражающая законы целого. Целостность замысла, таким образом, независимо от его дальнейшей судьбы, изначально носит не механический, а органический характер, развитие целого идёт по внутреннему плану и не допускает произвольного склеивания отдельных частей

Есть все основания считать, что любой текст Высоцкого построен как органическая целостность и воспроизводит указанные закономерности. В завершенном произведении конструкцию нельзя наблюдать невооружённым глазом, она скрыта художественной тканью. Требуется рентгеновский луч анализа, чтобы за плотью увидеть скелет, удерживающий её и обеспечивающий возможность движения.

Можно любить или не любить поэзию В.С.Высоцкого - это дело вкуса и убеждения Понять же его грандиозный вклад в развитие русского и мирового искусства слова можно лишь одним путём - изучением основных свойств художественного языка, претворённых в структуре стихотворного текста.

Бытование поэзии Высоцкого в умах его современников было слишком непохожим на всё, что мы знали до сих пор. Почти никто не читал стихотворений поэта при его жизни, при том, что песни слышали все. Такое бытование не могло не породить устойчивого представления о бардовом, песенном характере всего творчества Высоцкого. Разумеется, это представление отчасти справедливо: примерно две трети стихотворений стали песнями, а оставшаяся треть долгое время не была доступна абсолютному большинству читателей.

Вместе с тем считать поэзию Высоцкого разновидностью самодеятельной песни - значит сознательно ограничивать себя. Поэзия Высоцкого одновременно и шире, и уже авторской песни

Что сделало поэзию Высоцкого столь популярной у разных людей, в разных социальных и возрастных группах? Скорее всего, узнаваемость жизненных ситуаций в его стихотворениях. Та же узнаваемость обусловила неприятие его поэзии. Высоцкий охватил своим творчеством огромный тематический и жанровый спектр. В отличие от большинства поэтов его лирика чужда автобиографичности переживаний, она в значительной мере ориентирована на поэтическое представление ситуаций.

Цель большинства стихотворений Высоцкого - снять с читателя розовые очки, высмеять его благодушие и окунуть в мир высших ценностей человеческого бытия. Поэзия Высоцкого не оставляет шанса на спасение в неизменной действительности. Стихотворения поэта - художественное пророчество о мощных катаклизмах, участниками и свидетелями которых мы являемся ныне.

В своих пророчествах В.С.Высоцкий опирался на исторический и поэтический опыт, неисчерпаемые запасы которого заложены в нашей культуре и словно бы ожидают новых Колумбов».

Многочисленные его стихотворения обнажают жанровую природу лирики во всём её многообразии. Только с учётом подобного многообразия можно понять, как трансформируется жанр в отдельно взятом произведении.

Своё последнее стихотворение Владимир Семёнович Высоцкий написал за 5

дней до смерти:

И снизу лед, и сверху - маюсь между:

Пробить ли верх иль пробуравить низ?

Конечно, всплыть и не терять надежду!

А там - за дело в ожиданьи виз.

Лед надо мною - надломись и тресни!

Я весь в поту, хоть я не от сохи.

Вернусь к тебе, как корабли из песни,

Все помня, даже старые стихи.

Мне меньше полувека - сорок с лишним, -

Я жив, тобой и Господом храним.

Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,

Мне будет чем ответить перед Ним.

Лучше всего, на мой взгляд, творчество В.С.Высоцкого охарактеризовал

Евгений Евтушенко:

Тебя, как древнего героя, держава на щите несла,

Теперь неважно, что порою несправедливою была.

Тебя ругали и любили, и сплетни лезли по земле,

Но записи твои звучали и в подворотне и в Кремле.