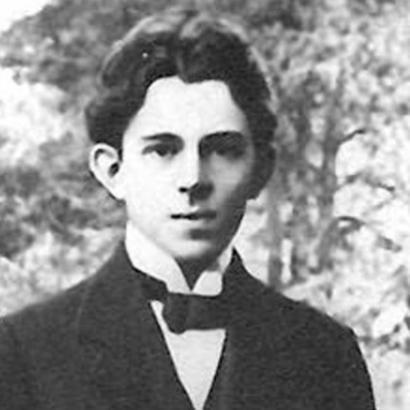

Фото Мандельштам О.Э.

Мандельштам О.Э. - Биография

Родился 3 января (15 н.с.) в Варшаве в семье мастера-кожевенника, мелкого торговца. Через год семья поселяется в Павловске, затем в 1897 переезжает на жительство в Петербург. Здесь заканчивает одно из лучших петербургских учебных заведений - Тенишевское коммерческое училище, давшее ему прочные знания в гуманитарных науках, отсюда началось его увлечение поэзией, музыкой, театром (директор училища поэт-символист Вл.Гиппиус способствовал этому интересу).

В 1907 Мандельштам уезжает в Париж, слушает лекции в Сорбонне, знакомится с Н.Гумилевым. Интерес к литературе, истории, философии приводит его в Гейдельбергский университет, где он слушает лекции в течение года. Наездами бывает в Петербурге, устанавливает свои первые связи с литературной средой: прослушивает курс лекций по стихосложению на "башне" у В.Иванова.

Литературный дебют Мандельштама состоялся в 1910, когда в журнале "Аполлон" были напечатаны его пять стихотворений. В эти годы он увлекается идеями и творчеством поэтов-символистов, становится частым гостем В.Иванова, теоретика символизма, у которого собирались талантливые литераторы.

В 1911 Мандельштам поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета, желая систематизировать свои знания. К этому времени он прочно входит в литературную среду - он принадлежит к группе акмеистов (от греческого акме - высшая степень чего-либо, цветущая сила), к организованному Н.Гумилевым "Цеху поэтов", в который вхолили А.Ахматова, С.Городецкий, М.Кузмин и др. Мандельштам выступает в печати не только со стихами, но и со статьями на литературные темы.

В 1913 вышла в свет первая книга стихотворений О.Мандельштама - "Камень", сразу поставившая автора в ряд значительных русских поэтов. Много выступает с чтением своих стихов в различных литературных объединениях.

В предоктябрьские годы появляются новые знакомства: М Цветаева, М.Волошин, в доме которого в Крыму Мандельштам бывал несколько раз.

В 1918 Мандельштам живет то в Москве, то в Петрограде, потом в Тифлисе, куда приехал ненадолго и потом приезжал снова и снова. Н.Чуковский написал: "...у него никогда не было не только никакого имущества, но и постоянной оседлости - он вел бродячий образ жизни, ...я понял самую разительную его черту - безбытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада".

1920-е были для него временем интенсивной и разнообразной литературной работы. Вышли новые поэтические сборники - "Tristia" (1922), "Вторая книга" (1923), "Стихотворения" (1928). Он продолжал публиковать статьи о литературе - сборник "О поэзии" (1928). Были изданы две книги прозы - повесть "Шум времени" (1925) и "Египетская марка" (1928). Вышли и несколько книжек для детей - "Два трамвая", "Примус" (1925), "Шары" (1926). Много времени Мандельштам отдает переводческой работе. В совершенстве владея французским, немецким и английским языком, он брался (нередко в целях заработка) за переводы прозы современных зарубежных писателей. С особой тщательностью относился к стихотворным переводам, проявляя высокое мастерство. В 1930-е, когда началась открытая травля поэта и печататься становилось все труднее, перевод оставался той отдушиной, где поэт мог сохранить себя. В эти годы он перевел десятки книг. Осенью 1933 пишет стихотворение "Мы живем, под собою не чуя страны...", за которое в мае 1934 был арестован. Только защита Бухарина смягчила приговор - выслали в Чердынь-на-Каме, где пробыл две недели, заболел, попал в больницу. Был отправлен в Воронеж, где работал в газетах и журналах, на радио. После окончания срока ссылки возвращается в Москву, но здесь ему жить запрещают. Живет в Калинине. Получив путевку в санаторий, уезжает с женой в Саматиху, где он был вновь арестован. Приговор - 5 лет лагерей за контрреволюционную деятельность. Этапом был отправлен на Дальний Восток. В пересыльном лагере на Второй речке (теперь в черте Владивостока) 27 декабря 1938 О.Мандельштам умер в больничном бараке в лагере. В.Шкловский сказал о Мандельштаме: "Это был человек... странный... трудный... трогательный... и гениальный!" Жена поэта Надежда Мандельштам и некоторые испытанные друзья поэта сохранили его стихи, которые в 1960-е появилась возможность опубликовать. Сейчас изданы все произведения О.Мандельштама.