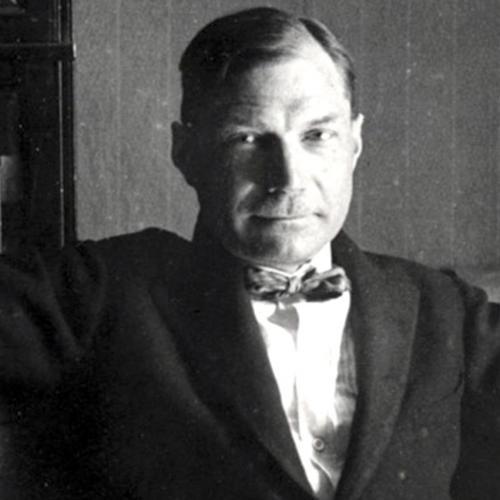

Фото Замятин Е.И.

Замятин Е.И. - Биография

В 1886 Замятин поступил в Воронежскую гимназию. Окончив ее с золотой медалью, в 1902 поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт на кораблестроительный факультет. Летняя практика давала будущему писателю возможность путешествовать. Замятин побывал в Севастополе, Нижнем Новгороде, Одессе, на Камских заводах, плавал на пароходе в Константинополь, Смирну, Бейрут, Порт-Саид, Яффу, Александрию, Иерусалим. В 1905, находясь в Одессе, стал свидетелем восстания на броненосце «Потемкин», о чем впоследствии написал в рассказе Три дня (1913). Вернувшись в Петербург, принимал участие в революционной деятельности большевиков, за что был арестован и провел несколько месяцев в одиночной камере. Это время Замятин использовал для того чтобы изучать английский язык и писать стихи. Затем был выслан в Лебедянь, но нелегально вернулся в Петербург, откуда вновь был выслан в 1911, уже по окончании института.

Литературный дебют Замятина относится к 1908. Настоящий успех ему принесла публикация в петербургском журнале «Заветы» (главный редактор — критик Р.Иванов-Разумник) повести Уездное. В Уездном писатель изобразил косную, застывшую провинциальную жизнь, символом которой явился звероподобный и безжалостный обыватель Анфим Барыба. Замятин уподобил его «старой воскресшей курганной бабе, нелепой русской каменной бабе». Повесть получила высокую оценку современников — в том числе писателей А.Ремизова и М.Пришвина. А.М.Горький спустя семь лет написал о Замятине: «Он хочет писать как европеец, изящно, остро, со скептической усмешкой, но, пока, не написал ничего лучше Уездного». Критики находили в повести мотивы, схожие с Мелким бесом Ф.Сологуба. В.Полонский писал о безжалостной правдивости Замятина и вместе с тем отмечал: «Симпатия к человеку грязному, пришибленному, даже одичавшему, сквозит на его страницах».

Замятин относил свою прозу к литературному направлению, которое называл неореализмом. Стилистика его произведений отчасти соотносится с «орнаментальной прозой» А.Ремизова, однако Замятин довел эту манеру до гротескного сюрреализма.

За антивоенную по духу повесть На куличках (1913), героями которой являются не только дальневосточные офицеры и солдаты, но и вся «загнанная на кулички Русь», Замятин был привлечен к суду, а номер журнала «Заветы», в котором была опубликована повесть, был конфискован. Критик А.Воронский считал, что повесть На куличках — это политическая художественная сатира, которая «делает понятным многое из того, что случилось потом, после 1914 года». Будучи высококвалифицированным морским инженером, Замятин продолжал служебные поездки по России. Впечатления от путешествия в 1915 в Кемь и на Соловки отразились в цикле произведений о русском Севере — в частности, в повести Север.

В 1916 Замятин был командирован в Англию для участия в строительстве российских ледоколов на верфях Ньюкасла, Глазго и Сандерленда; побывал в Лондоне. Был одним из главных проектировщиков ледокола «Святой Александр Невский», после Октябрьской революции названного «Лениным». Английские впечатления легли в основу как многочисленных очерков, так и повестей Островитяне (1917) и Ловец человеков (1921). Уважение к людям, обеспечившим высокий уровень развития цивилизации, не помешало писателю увидеть недостатки западного общественного устройства. Повесть Островитяне посвящена изображению тотального мещанства в технократическом обществе, символом которого является в этом произведении викарий Дьюли.

В 1917 Замятин вернулся в Петроград. Вскоре стал одной из самых заметных фигур в российской литературной жизни. Оказал влияние на литературную группу «Серапионовы братья», с которой был творчески близок. Преподавал в Политехническом институте, читал курс новейшей русской литературы в Педагогическом институте им. Герцена и курс техники художественной прозы в студии Дома искусств, работал в редколлегии «Всемирной литературы», в правлении Всероссийского союза писателей, в издательствах Гржебина и «Алконост», редактировал несколько литературных журналов. При этом скептически относился ко «всяческим всемирным затеям», возникавшим на фоне разрушения цивилизованной жизни. Поездки по Тамбовской, Вологодской, Псковской губерниям также не способствовали историческому оптимизму. В рассказах Мамай (1920) и Пещера (1921) Замятин сравнил эпоху военного коммунизма с доисторическим, пещерным периодом развития человечества.

Наблюдения над тоталитарным обществом художественно воплотились в фантастическом романе-антиутопии Мы (1920, опубл. на рус. яз. в 1952 в США). Роман был задуман как пародия на утопию, написанную идеологами Пролеткульта А.Богдановым и А.Гастевым. Главной идеей пролеткультовской утопии провозглашалось глобальное переустройство мира на основе «уничтожения в человеке души и чувства любви». Действие романа Мы происходит в Едином Государстве, изолированном от мира и возглавляемом Благодетелем. Главный герой — инженер Д-503, создатель сооружения, предназначенного для господства человека над космосом. Существование в Едином Государстве рационализировано, жители полностью лишены права на личную жизнь, любовь сводится к регулярному удовлетворению физиологической потребности. Попытка Д-503 полюбить женщину приводит его к предательству, а его возлюбленную к смерти. Повествовательная манера, в которой написан роман, заметно отличается от стилистики предыдущих произведений Замятина: язык здесь предельно прост, метафоры носят рационалистический характер, текст изобилует техническими терминами. Роман Мы стал первым в череде европейских романов-антиутопий — Прекрасный новый мир О.Хаксли, Скотский хутор и 1984 Дж. Оруэлла, 451 градус по Фаренгейту Р.Брэдбери и др. Замятин отправил рукопись Мы в берлинский филиал издательства Гржебина. В 1924 текст был переведен на английский язык и опубликован в Нью-Йорке. Несмотря на отсутствие публикаций в СССР, роман подвергся идеологическому разгрому советских критиков, читавших его в рукописи. Д.Фурманов увидел в Мы «злой памфлет-утопию о царстве коммунизма, где все подравнено, оскоплено». Другие критики посчитали, что Замятин готов встать на путь обывателя, брюзжащего на революцию. В 1929 были сняты с репертуара МХАТа пьеса Замятина Блоха (1925, инсценировка Левши Лескова), запрещена постановка его трагедии Атилла (1928). Не была поставлена и пьеса о преследовании еретиков Огни святого Доминика (1923). В 1931, понимая бесперспективность своего дальнейшего существования в СССР, Замятин обратился к Сталину с письмом, в котором просил разрешения на отъезд за границу, мотивируя свою просьбу тем, что для него «как для писателя именно смертным приговором является лишение возможности писать». Решение об эмиграции нелегко далось Замятину. Любовь к родине, патриотизм, которыми проникнут, например, рассказ Русь (1923), — одно из лучших тому свидетельств. Благодаря ходатайству М.Горького в 1932 Замятин смог выехать во Францию. Умер Замятин в Париже 10 марта 1937. PS Наиболее полной работой о творчестве Замятина является до сих пор единственная научная биография, которую опубликовал в 1968 г. в Лос-Анджелесе известный американский исследователь Алекс Майкл Шейн .