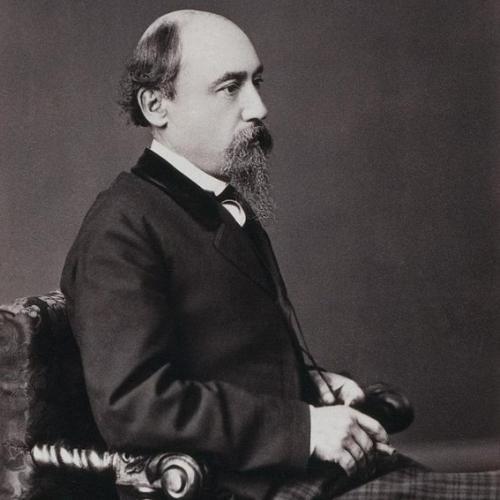

Фото Некрасов Н.А.

Некрасов Н.А. - Биография

Обаяние воспоминаний о матери сказалось в творчестве Некрасова необыкновенным участием его к женской доле. Никто из русских поэтов не сделал столько для апофеоза жен и матерей, как именно суровый, мнимо-"черствый" представитель "музы мести и печали". Детство Некрасова протекло в родовом имении Некрасова, деревне Грешнева, Ярославской губернии и уезда, куда отец, вышедши в отставку, переселился. Огромная семья (у Некрасова было 13 братьев и сестер), запущенные дела и ряд процессов по имению заставили его взять место исправника. Во время разъездов он часто брал с собой Николая Алексеевича. Приезд исправника в деревню всегда знаменовал собой что-нибудь невеселое: мертвое тело, выбивание недоимок и т. п. - и много, таким образом, залегло в чуткую душу мальчика печальных картин народного горя. В 1832 г. Некрасов поступил в ярославскую гимназию, где дошел до 5-го класса.

Учился он плоховато, с гимназическим начальством не ладил (отчасти из-за сатирических стишков), и так как отец всегда мечтал о военной карьере для сына, то в 1838 г. 16-летний Некрасов отправился в Петербург, для определения в дворянский полк. Дело было почти налажено, но встреча с гимназическим товарищем, студентом Глушицким, и знакомство с другими студентами возбудили в Некрасове такую жажду учиться, что он пренебрег угрозой отца оставить его без всякой материальной помощи и стал готовиться к вступительному экзамену. Он его не выдержал и поступил вольнослушателем на филологический факультет. С 1839 по 1841 г. пробыл Некрасов в университете, но почти все время уходило у него на поиски заработка. Некрасов терпел нужду страшную, не каждый день имел возможность обедать за 15 коп. "Ровно три года", рассказывал он впоследствии, "я чувствовал себя постоянно, каждый день голодным. Не раз доходило до того, что я отправлялся в один ресторан на Морской, где дозволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросил себе. Возьмешь, бывало, для вида газету, а сам пододвинешь себе тарелку с хлебом и ешь".

Не всегда даже у Некрасова была квартира. От продолжительного голодания он заболел и много задолжал солдату, у которого снимал комнатку. Когда, еще полубольной, он пошел к товарищу, то по возвращении солдат, несмотря на ноябрьскую ночь, не пустил его обратно. Над ним сжалился проходивший нищий и отвел его в какую-то трущобу на окраине города. В этом ночлежном приюте Некрасов нашел себе и заработок, написав кому-то за 15 к. прошение. Дела его скоро устроились: он давал уроки, писал статейки в "Литературное прибавление к Русскому Инвалиду" и в "Литературной Газете", сочинял для лубочных издателей азбуки и сказки в стихах, ставил водевили на Александринской сцене (под именем Перепельского). У него начали появляться сбережения, и он решился выступить со сборником своих стихотворений, которые вышли в 1840 г., с инициалами Н. Н., под заглавием "Мечты и звуки". Полевой похвалил дебютанта, по некоторым известиям к нему отнесся благосклонно Жуковский, но Белинский в "Отечественных Записках" отозвался о книжке пренебрежительно, и это так подействовало на Некрасова, что, подобно Гоголю, некогда скупавшему и уничтожавшему "Ганса Кюхельгартена", он сам скупал и уничтожал "Мечты и звуки", ставшие поэтому величайшей библиографической редкостью (в собрание сочинений Некрасова они не вошли).

Мы видим здесь Некрасова в сфере совершенно ему чуждой - в роли сочинителя баллад с разными "страшными" заглавиями ("Злой дух", "Ангел смерти", "Ворон" и т. п.). "Мечты и звуки" характерны не тем, что являются как бы низшей стадией в творчестве Некрасова, а тем, что они никакой стадии в развитии таланта Некрасова собой не представляют. Некрасов автор книжки "Мечты и звуки" и Некрасов позднейший - это два полюса, которых нет возможности слить в одном творческом образе. В начале 40-х годов Некрасов становится сотрудником "Отечественных Записок", сначала по библиографическому отделу. Белинский близко с ним познакомился, полюбил его и оценил достоинства его крупного ума. Он понял, однако, что в области прозы из Некрасова, ничего, кроме заурядного журнального сотрудника, не выйдет, но восторженно одобрил стихотворение его: "В дороге". В 1843 - 46 годах Некрасов выпустил в свет ряд сборников: "Статейки в стихах без картинок", "Физиология Петербурга", "1 апреля", "Петербургский Сборник". Особенный успех имел последний, в котором появились "Бедные люди" Достоевского. Издательские дела Некрасова пошли настолько хорошо, что в конце 1846 г.

он, вместе с Панаевым, приобрел у Плетнева "Современник". Многие сотрудники "Отечественных Записок" бросили Краевского и присоединились к Некрасову, Белинский также перешел в "Современник" и передал Некрасову часть того материала, который собирал для затеянного им сборника "Левиафан". Этим был обеспечен успех нового предприятия. Со смертью Белинского и наступлением реакции, вызванной событиями 1848 г., "Современник", оставаясь лучшим и распространеннейшим из тогдашних журналов, пошел на уступки духу времени. Начинается печатание в "Современнике" бесконечно длинных, наполненных невероятными приключениями романов: "Три страны света" и "Мертвое озеро", писанных Некрасовым в сотрудничестве с Станицким (псевдоним Головачевой-Панаевой; см. XIII, 947). Около середины 50-х годов Некрасов серьезно, казалось, смертельно, заболел горловой болезнью, но пребывание в Италии отклонило катастрофу. Выздоровление Некрасова совпадает с началом новой эры русской жизни. В творчестве Некрасова также наступает счастливый период, выдвинувший его в первые ряды литературы. Он попал теперь в круг людей высокого нравственного строя: Чернышевский и Добролюбов становятся главными деятелями "Современника".

Благодаря своей замечательной чуткости Некрасов становится поэтом-гражданином по преимуществу. С менее отдавшимися стремительному пороку передового движения прежними друзьями своими, в том числе с Тургеневым, он постепенно расходился, и около 1860 г. дело дошло до полного с ними разрыва. Развертываются лучшие стороны души Некрасова; только изредка его биографа печалят эпизоды вроде того, на который сам Некрасов намекает в стихотворении: "Умру я скоро". В 1866 г. "Современник" был закрыт, но Некрасов сошелся со старым врагом своим Краевским и арендовал у него с 1868 г. "Отечественные Записки", поставленные им на такую же высоту, какую занимал "Современник". В начале 1875 г. Некрасов тяжко заболел, и скоро жизнь его превратилась в медленную агонию. Напрасно был выписан из Вены знаменитый хирург Бильрот; мучительная операция ни к чему не привела.

Вести о смертельной болезни поэта довели популярность его до высшего напряжения. Со всех концов России посыпались письма, телеграммы, приветствия, адресы. Они доставляли высокую отраду больному в его страшных мучениях. Написанные за это время "Последние песни" по искренности чувства, сосредоточившегося почти исключительно на воспоминаниях о детстве, о матери и о совершенных ошибках, принадлежат к лучшим созданиям его музы. В душе умирающего поэта ясно вырисовывалось и сознание его значения в истории русского слова. В прекрасной колыбельной песне "Баю-баю" смерть говорит ему: "не бойся горького забвенья: уж я держу в руке моей венец любви, венец прощенья, дар кроткой родины твоей... Уступит свету мрак упрямый, услышишь песенку свою над Волгой, над Окой, над Камой"... Некрасов умер 27 декабря 1877 г. Несмотря на сильный мороз, толпа в несколько тысяч человек, преимущественно молодежи, провожала тело поэта до места вечного его успокоения в Новодевичьем монастыре. Похороны Некрасова, сами собой устроившиеся без всякой организации, были первым случаем всенародной отдачи последних почестей писателю.

Уже на самых похоронах Некрасова завязался или, вернее, продолжался бесплодный спор о соотношении между ним и двумя величайшими представителями русской поэзии - Пушкиным и Лермонтовым. Достоевский, сказавший несколько слов у открытой могилы Некрасова, поставил (с известными оговорками) эти имена рядом, но несколько молодых голосов прервали его криками: "Некрасов выше Пушкина и Лермонтова". Спор перешел в печать: одни поддерживали мнение молодых энтузиастов, другие указывали на то, что Пушкин и Лермонтов были выразителями всего русского общества, а Некрасов - одного только "кружка"; третьи с негодованием отвергали самую мысль о параллели между творчеством, доведшим русских стих до вершины художественного совершенства, и "неуклюжим" стихом Некрасова, будто бы лишенным всякого художественного значения. Все эти точки зрения односторонни. Значение Некрасова - результат целого ряда условий, создавших как его обаяние, так и те ожесточенные нападки, которым он подвергался и при жизни, и после смерти. Конечно, с точки зрения изящества стиха Некрасов не может быть поставлен рядом с Пушкиным и Лермонтовым. Ни у кого из больших поэтов наших нет такого количества прямо плохих со всех точек зрения стихов; многие стихотворения он сам завещал не включать в собрание его сочинений. Некрасов не выдержан даже в своих шедеврах: и в них вдруг резнет ухо прозаический, вялый стих. Но, не всегда достигая внешних проявлений художественности, Некрасов ни одному из величайших художников русского слова не уступает в силе. С какой бы стороны ни подойти к Некрасову, он никогда не оставляет равнодушным, всегда волнует.

И если понимать "художество" как сумму впечатлений, приводящих к конечному эффекту, то Некрасов - художник глубокий; он выразил настроение одного из самых замечательных моментов русской исторической жизни. Главный источник силы, достигнутой Некрасовым, - как раз в том, что противники, становясь на узкоэстетическую точку зрения, особенно ставили ему в укор: в его "односторонности". Только эта односторонность и гармонировала вполне с напевом "неласковой и печальной" музы, к голосу которой Некрасов прислушивался с первых моментов своего сознательного творчества. Все люди сороковых годов в большей или меньшей степени были печальниками горя народного; но кисть их рисовала мягко, и когда дух времени объявил старому строю жизни беспощадную войну, выразителем нового настроения явился один Некрасов. Настойчиво, неумолимо бьет он в одну и ту же точку, не желая знать никаких смягчающих обстоятельств. Муза "мести и печали" не вступает в сделки; она слишком хорошо помнит старую неправду. Пускай наполнится ужасом сердце зрителя; это - благодетельное чувство: из него вышли все победы униженных и оскорбленных. Некрасов не дает отдыха своему читателю, не щадит его нервов и, не боясь обвинений в преувеличении, достигает вполне активного впечатления. Это сообщает пессимизму Некрасова весьма своеобразный характер. Несмотря на то что большинство его произведений полно самых безотрадных картин народного горя, основное впечатление, которое Некрасов оставляет в своем читателе, несомненно бодрящее.

Поэт не пасует перед печальной действительностью, не склоняет перед нею покорно выю. Он смело вступает в бой с темными силами и уверен в победе. Чтение Некрасова будит тот гнев, который в самом себе носит зерно исцеления. Звуками мести и печали о народном горе не исчерпывается, однако, все содержание поэзии Некрасова. Если может идти спор о поэтическом значении "гражданских" стихотворений Некрасова, то разногласия значительно сглаживаются и порою даже исчезают, когда дело идет о Некрасове как об этике и лирике. Первая по времени большая поэма Некрасова, "Саша", открывающаяся великолепным лирическим вступлением - песней радости о возвращении на родину, - принадлежит к лучшим изображениям заеденных рефлексией людей 40-х годов, людей, которые "по свету рыщут, дела себе исполинского ищут, благо наследье богатых отцов освободило от малых трудов", которым "любовь голову больше волнует - не кровь", у которых "что книга последняя скажет, что на душе сверху и ляжет". Написанная раньше тургеневского "Рудина", некрасовская "Саша" (1855), в лице героя поэмы Агарина, первая отметила многие существеннейшие черты рудинского типа. В лице героини, Саши, Некрасов тоже раньше Тургенева вывел стремящуюся к свету натуру, основными очертаниями своей психологии напоминающую Елену из "Накануне". Поэма "Несчастные" (1856) разбросана и пестра, а потому недостаточно ясна в первой части; но во второй, где в лице сосланного за необычное преступление Крота Некрасов отчасти вывел Достоевского, есть строфы сильные и выразительные. "Коробейники" (1861) мало серьезны по содержанию, но написаны оригинальным слогом, в народном духе.

В 1863 г. появилось самое выдержанное из всех произведений Некрасова - "Мороз Красный Нос". Это - апофеоз русской крестьянки, в которой автор усматривает исчезающий тип "величавой славянки". Поэму рисует только светлые стороны крестьянской натуры, но все-таки, благодаря строгой выдержанности величавого стиля, в ней нет ничего сентиментального. Особенно хороша вторая часть - Дарья в лесу. Обход дозором воеводы-Мороза, постепенное замерзание молодицы, проносящиеся перед нею яркие картины былого счастья - все это превосходно даже с точки зрения "эстетической" критики, написано великолепными стихами и дает все образы, все картины. По общему складу к "Морозу Красному Носу" примыкает раньше написанная прелестная идиллия: "Крестьянские дети" (1861). Ожесточенный певец горя и страданий совершенно преображался, становился удивительно нежным, мягким, незлобивым, как только дело касалось женщин и детей. Позднейший народный эпос Некрасова - написанная крайне оригинальным размером огромная поэма "Кому на Руси жить хорошо" (1873 - 76), уже по одним размерам своим (около 5000 стихов) не могла удастся автору вполне. В ней не мало балагурства, не мало антихудожественного преувеличения и сгущения красок, но есть и множество мест поразительной силы и меткости выражения.

Лучшее в поэме - отдельные, эпизодически вставленные песни и баллады. Ими особенно богата лучшая, последняя часть поэмы - "Пир на весь мир", заканчивающаяся знаменитыми словами: "ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь" и бодрым возгласом: "в рабстве спасенное сердце свободное, золото, золото, сердце народное". Не вполне выдержана и другая поэма Некрасова - "Русские женщины" (1871 - 72), но конец ее - свидание Волконской с мужем в руднике - принадлежит к трогательнейшим сценам всей русской литературы. Лиризм Некрасова возник на благодарной почве жгучих и сильных страстей, им владевших, и искреннего сознания своего нравственного несовершенства. До известной степени живую душу спасли в Некрасове именно его "вины", о которых он часто говорил, обращаясь к портретам друзей, "укоризненно со стен" на него смотревших. Его нравственные недочеты давали ему живой и непосредственный источник порывистой любви и жажды очищения. Сила призывов Некрасова психологически объясняется тем, что он творил в минуты искреннейшего покаяния. Ни у кого из наших писателей покаяние не единственный русский поэт, у которого развита это чисто русская черта. Кто заставлял его с такой силой говорить о своих нравственных падениях, зачем надо было выставлять себя с невыгодной стороны? Но, очевидно, это было сильнее его. Поэт чувствовал, что покаяние вызывает лучшие перлы со дна его души, и отдавался всецело душевному порыву.

Покаянию обязан Некрасов лучшим своим произведением - "Рыцарь на час", которого одного было бы достаточно для создания первоклассной поэтической репутации. И знаменитый "Влас" тоже вышел из глубокого чувства очищающей силы покаяния. Сюда же примыкает и великолепное стихотворение: "Когда из мрака заблужденья я душу падшую воззвал", о котором с восторгом отзывались даже такие мало расположенные к Некрасову критики, как Алмазов и Аполлон Григорьев. Силы чувства придает непреходящий интерес лирическим стихотворениям Некрасова - и эти стихотворения, наравне с поэмами, надолго обеспечивают ему первостепенное место в русской литературе. Устарели теперь его обличительные сатиры, но из лирических стихотворений и поэм Некрасова можно составить том высокохудожественного достоинства, значение которого не умрет, пока жив русский язык. Характерно, что русский модернизм, объявивший войну всем вообще традициям 60-х годов, Некрасов ставит очень высоко. Стихотворения Некрасова выдержали после смерти 40 изданий, по 10 и 15 тысяч экземпляров. - См. "Русская библиотека", изд. М.М.

Стасюлевичем (вып. VII, Санкт-Петербург, 1877); "Сборник статей, посвященных памяти Некрасова" (Санкт-Петербург, 1878); Достоевский, в "Дневнике писателя" (1877); Зелинский "Сборник критических статей о Некрасове" (М., 1886 - 91); Евгений Марков в "Голосе", 1878, No 42 - 89; К. Арсеньев "Критические этюды"; А. Голубев "Н.А. Некрасов" (Санкт-Петербург, 1878); Г.З. Елисеев, в "Русском Богатстве" (1893, No 9); Антонович "Материалы для характеристики русской литературы" (Санкт-Петербург, 1868); его же, в "Слове" 1878 г., No 2, и "Журнал для всех" 1903; Скабичевский "Сочинения", т. II; Белоголовый, в "Отечественных Записках" (1878, No 10, и в "Воспоминаниях" М., 1897); Горленко, в "Отечественных Записках" (1878, No 12; "Литературные дебюты Некрасова"); С. Андреевский "Литературные Чтения" (Санкт-Петербург, 1893 и позднее); Михайловский "Сочинения"; Пыпин "Некрасов" (Санкт-Петербург, 1905); Покровский "Сборник статей" (М., 1906); Якубович-Мельшин, в "Биографической библиотеке" Павленкова (Санкт-Петербург, 1907); Бальмонт "Горные вершины" (М., 1904); Ч. Ветринский "Некрасов в воспоминаниях современников" и т. д.

(М., 1911); "М.М. Стасюлевич и его современники", т. III; В. Максимов "Литературные дебюты Некрасова" (Санкт-Петербург, 1911); В. Евгеньев "Некрасов" (Санкт-Петербург, 1914), и статьи в "Голосе Минувшего" за 1915 г.; Аполлон Григорьев "Статья о Некрасове" (1915). Обширную литературу о Некрасове см. Мезьер "Русская словесность"; Владиславлев "Русские писатели"; Венгеров "Источники", т. IV.