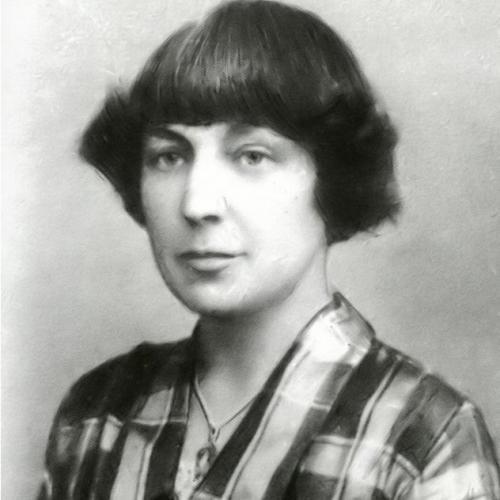

Фото Цветаева М.И.

Цветаева М.И. - Биография

Родилась 26 сентября (9 октября) в Москве. Родителями Цветаевой были Иван Владимирович Цветаев и Мария Александровна Цветаева (урожденная Мейн). Отец, филолог-классик, профессор, возглавлял кафедру истории и теории искусств Московского университета, был хранителем отделения изящных искусств и классических древностей в Московском Публичном и в Румянцевском музеях. В 1912 по его инициативе в Москве был открыт Музей Александра III (ныне Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). В отце Цветаева ценила преданность собственным стремлениям и подвижнический труд, которые, как утверждала, унаследовала именно от него. Намного позднее, в 1930-х, она посвятила отцу несколько мемуарных очерков (Музей Александра III, Лавровый венок, Открытие музея, Отец и его музей).

Мария Александровна умерла в 1906, когда Марина была еще юной девушкой. К памяти матери дочь сохранила восторженное преклонение. Матери Марина Ивановна посвятила очерки-воспоминания, написанные в 1930-х (Мать и музыка, Сказка матери).

Несмотря на духовно близкие отношения с матерью, Цветаева ощущала себя в родительском доме одиноко и отчужденно. Она намеренно закрывала свой внутренний мир и от сестры Аси, и от сводных брата и сестры – Андрея и Валерии. Даже с Марией Александровной не было полного взаимопонимания. Юная Марина жила в мире прочитанных книг, возвышенных романтических образов.

Зимнее время года семья проводила в Москве, лето – в городе Тарусе Калужской губернии. Ездили Цветаевы и за границу. В 1903 Цветаева училась во французском интернате в Лозанне (Швейцария), осенью 1904 – весной 1905 обучалась вместе с сестрой в немецком пансионе во Фрейбурге (Германия), летом 1909 одна отправилась в Париж, где слушала курс старинной французской литературы в Сорбонне.

По собственным воспоминаниям, Цветаева начала писать стихи в шестилетнем возрасте. В 1906–1907 написала повесть (или рассказ) Четвертые, в 1906 перевела на русский язык драму французского писателя Э.Ростана Орленок, посвященную трагической судьбе сына Наполеона (ни повесть, ни перевод драмы не сохранились). В литературе ей были особенно дороги произведения А.С.Пушкина и творения немецких романтиков, переведенные В.А.Жуковским.

В печати произведения Цветаевой появились в 1910, когда она издала на собственные средства свою первую книгу стихов – Вечерний альбом. Игнорируя принятые правила литературного поведения, Цветаева решительно демонстрировала собственную независимость и нежелание соответствовать социальной роли «литератора». Писание стихов она представляла не как профессиональное занятие, а как частное дело и непосредственное самовыражение.

Стихи Вечернего альбома отличались «домашностью», в них варьировались такие мотивы, как пробуждение юной девичьей души, счастье доверительных отношений, связывающих лирическую героиню и ее мать, радости впечатлений от мира природы, первая влюбленность, дружба со сверстницами-гимназистками. Раздел Любовь составили стихотворения, обращенные к В.О.Нилендеру, которым тогда была увлечена Цветаева. Стихи сочетали темы и настроения, присущие детской поэзии, с виртуозной поэтической техникой.

Поэтизация быта, автобиографическая обнаженность, установка на дневниковый принцип, свойственные Вечернему альбому, унаследованы стихотворениями, составившими вторую книгу Цветаевой, Волшебный фонарь (1912).

Вечерний альбом был очень доброжелательно встречен критикой: новизну тона, эмоциональную достоверность книги отметили В.Я.Брюсов, М.А.Волошин, Н.С.Гумилев, М.С.Шагинян. Волшебный фонарь был воспринят как относительная неудача, как повторение оригинальных черт первой книги, лишенное поэтической новизны. Сама Цветаева также чувствовала, что начинает повторяться. В 1913 она выпустила новый сборник – Из двух книг. Составляя свою третью книгу, она очень строго отбирала тексты: из двухсот тридцати девяти стихотворений, входивших в Вечерний альбом и Волшебный фонарь, были перепечатаны только сорок. Такая требовательность свидетельствовала о поэтическом росте автора. При этом Цветаева по-прежнему чуралась литературных кругов, хотя познакомилась или подружилась с некоторыми писателями и поэтами (одним из самых близких ее друзей стал М.А.Волошин, которому Цветаева позднее посвятила мемуарный очерк Живое о живом, 1933). Она не осознавала себя литератором. Поэзия оставалась для нее частным делом и высокой страстью, но не профессиональным делом.

Зимой 1910–1911 М.А.Волошин пригласил Марину Цветаеву и ее сестру Анастасию (Асю) провести лето 1911 в Коктебеле, где он жил. В Коктебеле Цветаева познакомилась с Сергеем Яковлевичем Эфроном.

В Сергее Эфроне Цветаева увидела воплощенный идеал благородства, рыцарства и вместе с тем беззащитность. Любовь к Эфрону была для нее и преклонением, и духовным союзом, и почти материнской заботой. Я с вызовом ношу его кольцо / – Да, в Вечности – жена, не на бумаге. – / Его чрезмерно узкое лицо / Подобно шпаге, – написала Цветаева об Эфроне, принимая любовь как клятву: В его лице я рыцарству верна. Встречу с ним Цветаева восприняла как начало новой, взрослой жизни и как обретение счастья: Настоящее, первое счастье / Не из книг! В январе 1912 произошло венчание Цветаевой и Сергея Эфрона. 5 сентября (старого стиля) у них родилась дочь Ариадна (Аля).

На протяжении 1913–1915 совершается постепенная смена цветаевской поэтической манеры: место трогательно-уютного детского быта занимают эстетизация повседневных деталей (например, в цикле Подруга, 1914–1915, обращенном к поэтессе С.Я.Парнок), и идеальное, возвышенное изображение старины (стихотворения Генералам двенадцатого года, 1913, Бабушке, 1914 и др.). Опасность превратиться в «эстетскую» поэтессу, замкнуться в узком круге тем и стилистических клише Цветаева преодолела в лирике 1916. Начиная с этого времени, ее стихотворения становятся более разнообразными в метрическом и ритмическом отношении (она осваивает дольник и тонический стих, отступает от принципа равноударности строк); поэтический словарь расширяется за счет включения просторечной лексики, подражания слогу народной поэзии и неологизмов. Дневниковость и исповедальность раннего творчества сменяются ролевой лирикой, в которой средством выражения авторского «я» становятся поэтические «двойники»: Кармен (цикл Дон-Жуан, 1917), Манон Леско – героиня одноименного французского романа 18 в. (стихотворение Кавалер де Гриэ! – Напрасно…, 1917). В стихотворениях 1916, отразивших роман Цветаевой с О.Э.Мандельштамом (1915–начало 1916) Цветаева ассоциирует себя с Мариной Мнишек, полькой – женой самозванца Григория Отрепьева (Лжедимитрия I), а О.Э.Мандельштама – одновременно и с настоящим царевичем Димитрием, и с самозванцем Отрепьевым. Мандельштам посвятил Цветаевой несколько стихотворений: На розвальнях, уложенных соломой…, В разноголосице девического хора…, Не веря воскресенья чуду…. (Позднее Цветаева описала свое знакомство и общение с поэтом в очерке История одного посвящения, 1931).

В поэтический мир Цветаевой проникают страшные и трагические темы, а лирическая героиня наделяется и чертами святости, сравнивается с Богородицей, и чертами демоническими, темными, именуется «чернокнижницей»). В 1915–1916 складывается индивидуальная поэтическая символика Цветаевой, ее «личная мифология». Для нее характерно «я» героини как вбирающее все в себя, наделенное «раковинной» природой (Клича тебя, славословя тебя, я только / Раковина, где еще не умолк океан – стихотворение Черная, как зрачок, сосущая… из цикла Бессонница, 1916); отрешение героини от собственной плоти, «сон» тела, символическое отождествление «я» с виноградником и виноградной лозой (Не ветром ветреным – до – осени…, 1916); наделение героини даром полета, отождествление ее рук с крыльями. Эти особенности поэтики сохранятся и в стихотворениях Цветаевой позднейшего времени.

Свойственные Цветаевой демонстративная независимость и резкое неприятие общепринятых представлений и поведенческих норм проявлялись не только в общении с другими людьми (им цветаевская несдержанность часто казалась грубостью и невоспитанностью), но и в оценках и действиях, относящихся к политике. Первую мировую войну (весной 1915 ее муж, Сергей Эфрон, оставив учебу в университете, стал братом милосердия на военном санитарном поезде) Цветаева восприняла как взрыв ненависти против дорогой с детства ее сердцу Германии. Она откликнулась на войну стихами, резко диссонировавшими с патриотическими и шовинистическими настроениями конца 1914: Ты миру отдана на травлю, / И счета нет твоим врагам, / Ну, как же я тебя оставлю? / Ну, как же я тебя предам? (Германии, 1914). Февральскую революцию 1917 она приветствовала, как и ее муж, чьи родители (умершие до революции) были революционерами-народовольцами. Октябрьскую революцию восприняла как торжество губительного деспотизма. Сергей Эфрон встал на сторону Временного правительства и участвовал в московских боях, обороняя Кремль от красногвардейцев. Известие об Октябрьской революции застало Цветаеву в Крыму, в гостях у Волошина. Вскоре сюда приехал и ее муж. 25 ноября 1917 она выехала из Крыма в Москву, чтобы забрать детей – Алю и маленькую Ирину, родившуюся в апреле этого года. Цветаева намеревалась вернуться с детьми в Коктебель, к Волошину, Сергей Эфрон решил отправиться на Дон, чтобы там продолжить борьбу с большевиками. Вернуться в Крым не удалось: непреодолимые обстоятельства, фронты Гражданской войны разлучили Цветаеву с мужем и с Волошиным. С Волошиными она больше никогда не увиделась. Сергей Эфрон сражался в рядах Белой армии, и оставшаяся в Москве Цветаева не имела о нем никаких известий. В голодной и нищей Москве в 1917–1920 она пишет стихи, воспевающие жертвенный подвиг Белой армии: Белая гвардия, путь твой высок: / Черному дулу – грудь и висок; Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли, / А останетесь вы в песне – белы лебеди! К концу 1921 эти стихотворения были объединены в сборник Лебединый стан, подготовленный к изданию. (При жизни Цветаевой сборник напечатан не был, впервые опубликован на Западе в1957). Цветаева публично и дерзко читала эти стихотворения в большевистской Москве. Прославление Цветаевой белого движения имело не политические, а духовно-нравственные причины. Она была солидарна не с торжествующими победителями – большевиками, а с обреченными побежденными. К стихотворению Посмертный марш (1922), посвященному гибели Добровольческой армии, она подобрала эпиграф Добровольчество – это добрая воля к смерти. В мае – июле 1921 она написала цикл Разлука, обращенный к мужу. Она и дети с трудом сводили концы с концами, голодали. В начале зимы 1919–1920 Цветаева отдала дочерей в детский приют в Кунцеве. Вскоре она узнала о тяжелом состоянии дочерей и забрала домой старшую, Алю, к которой была привязана как к другу и которую исступленно любила. Выбор Цветаевой объяснялся и невозможностью прокормить обеих, и равнодушным отношением к Ирине. В начале февраля 1920 Ирина умерла. Ее смерть отражена в стихотворении Две руки, легко опущенные… (1920) и в лирическом цикле Разлука (1921). Лирику 1917–1920 Цветаева объединила в сборник Версты, вышедший двумя изданиями в Москве (1921, 1922). Наступивший НЭП Цветаева, как и многие ее литераторы-современники, восприняла резко отрицательно, как торжество буржуазной «сытости», самодовольного и эгоистического меркантилизма. 11 июля 1921 она получила письмо от мужа, эвакуировавшегося с остатками Добровольческой армии из Крыма в Константинополь. Вскоре он перебрался в Чехию, в Прагу. После нескольких изнурительных попыток Цветаева получила разрешение на выезд из Советской России и 11 мая 1922 вместе с дочерью Алей покинула родину. 15 мая 1922 Марина Ивановна и Аля приехали в Берлин. Там Цветаева оставалась до конца июля, где подружилась с временно жившим здесь писателем-символистом Андреем Белым. В Берлине она отдает в печать новый сборник стихотворений – Ремесло (опубл. в 1923) – и поэму Царь-Девица. Сергей Эфрон приехал к жене и дочери в Берлин, но вскоре вернулся в Чехию, в Прагу, где учился в Карловом университете и получал стипендию, выделенную Министерством иностранных дел Чехословакии. Цветаева с дочерью приехала к мужу в Прагу 1 августа 1922. В Чехии она провела более четырех лет. Снимать квартиру в чешской столице им было не по средствам, и семья сначала поселилась в пригороде Праге – деревне Горни Мокропсы. Позднее им удалось перебраться в Прагу, потом Цветаева с дочерью и Эфрон вновь покинули столицу и жили в деревне Вшеноры рядом с Горними Мокропсами. Во Вшенорах 1 февраля 1925 у нее родился долгожданный сын, названный Георгием (домашнее имя – Мур). Цветаева его обожала. Стремление сделать всё возможное для счастья и благополучия сына воспринимались взрослевшим Муром отчужденно и эгоистично; вольно и невольно он сыграл трагическую роль в судьбе матери. В Праге у Цветаевой впервые устанавливаются постоянные отношения с литературными кругами, с издательствами и редакциями журналов. Ее произведения печатались на страницах журналов «Воля России» и «Своими путями», Цветаева выполняла редакторскую работу для альманаха «Ковчег». Последние годы, проведенные на родине, и первые годы эмиграции отмечены новыми чертами в осмыслении Цветаевой соотношения поэзии и действительности, претерпевает изменения и поэтика ее стихотворных произведений. Действительность и историю она воспринимает теперь чуждыми, враждебными поэзии. Расширяется жанровый диапазон цветаевского творчества: она пишет драматические произведения и поэмы. В поэме Царь-девица (сентябрь 1920) Цветаева переосмысляет сюжет народной сказки о любви Царь-Девицы и Царевича в символическую историю о прозрении героиней и героем иного мира («морей небесных»), о попытке соединить воедино любовь и творчество – о попытке, которая в земном бытии обречена на неудачу. К другой народной сказке, повествующей об упыре, завладевшем девушкой, Цветаева обратилась в поэме М?лодец (1922). Она изображает страсть-одержимость героини Маруси любовью к Молодцу-упырю; любовь Маруси гибельна для ее близких, но для нее самой открывает путь в посмертное бытие, в вечность. Любовь трактуется Цветаевой как чувство не столько земное, сколько запредельное, двойственное (гибельное и спасительное, грешное и неподсудное). В 1924 Цветаева создает Поэму Горы, завершает Поэму Конца. В первой поэме отражен роман Цветаевой с русским эмигрантом, знакомым мужа К.Б.Родзевичем, во второй – их окончательный разрыв. Цветаева воспринимала любовь к Родзевичу как преображение души, как ее спасение. Родзевич так вспоминал об этой любви: «Мы сошлись характерами <…> – отдавать себя полностью. В наших отношениях было много искренности, мы были счастливы». Требовательность Цветаевой к возлюбленному и свойственное ей сознание кратковременности абсолютного счастья и неразрывности любящих привели к расставанию, произошедшему по ее инициативе. В Поэме Горы «беззаконная» страсть героя и героини противопоставлена тусклому существованию живущих на равнине пражских обывателей. Гора (ее прообраз – пражский холм Петршин, рядом с которым некоторое время жила Цветаева) символизирует и любовь в ее гиперболической грандиозности, и высоту духа, и горе, и место обетованной встречи, высшего откровения духа: Вздрогнешь – и горы с плеч, И душа – горe. Дай мне о гoре спеть: О моей горe. <..> О, далеко не азбучный Рай – сквознякам сквозняк! Гора валила навзничь нас, Притягивала: ляг! Библейский подтекст Поэмы Конца – распятие Христа; символы расставания – мост и река (ей соответствует реальная река Влтава), разделяющие героиню и героя. Мотивы расставания, одиночества, непонятости постоянны и в лирике Цветаевой этих лет: циклы Гамлет (1923, позднее разбит на отдельные стихотворения), Федра (1923), Ариадна (1923). Жажда и невозможность встречи, союз поэтов как любовный союз, плодом которого станет живое чадо: / Песнь – лейтмотивы цикла Провода, обращенного к Б.Л.Пастернаку. Символом соединения разлученных становятся телеграфные провода, тянущиеся между Прагой и Москвой: Вереницею певчих свай, Подпирающих Эмпиреи, Посылаю тебе свой пай Праха дольнего. По аллее Вздохов – проволокой к столбу – Телеграфное: лю – ю – блю… Поэтический диалог и переписка с Пастернаком, с которым до отъезда из России Цветаева близко знакома не была, стали для Цветаевой в эмиграции дружеским общением и любовью двух духовно родственных поэтов. В трех лирических стихотворениях Пастернака, обращенных к Цветаевой, нет любовных мотивов, это обращения к другу-поэту. Цветаева послужила прототипом Марии Ильиной из пастернаковского романа в стихах Спекторский. Цветаева, уповая как на чудо, ждала личного свидания с Пастернаком; но когда он с делегацией советских писателей посетил Париж в июне 1935, их встреча обернулась беседой двух духовно и психологически далеких друг от друга людей. В лирике пражского периода Цветаева также обращается к ставшей дорогой для нее теме преодоления плотского, материального начала, бегства, ускользания от материи и страстей в мир духа, отрешенности, небытия: Ведь не растревожишь же! Не повлекуся! / Ни рук ведь! Ни уст, чтоб припасть / Устами! – С бессмертья змеиным укусом / Кончается женская страсть! (Эвридика – Орфею, 1923); А может, лучшая победа / Над временем и тяготеньем – / Пройти, чтоб не оставить следа, / Пройти, чтоб не оставить тени // На стенах… (Прокрасться…, 1923). Во второй половине 1925 Цветаева приняла окончательное решение покинуть Чехословакию и переселиться во Францию. Ее поступок объяснялся тяжелым материальным положением семьи; она полагала, что сможет лучше устроить себя и близких в Париже, который тогда становился центром русской литературной эмиграции. 1 ноября 1925 Цветаева с детьми приехала во французскую столицу; к Рождеству туда перебрался и Сергей Эфрон. В Париже в ноябре 1925 она закончила поэму (авторское название – «лирическая сатира») Крысолов на сюжет средневековой легенде о человеке, избавившем немецкий город Гаммельн от крыс, выманив их звуками своей чудесной дудочки; когда скаредные гаммельнские обыватели отказались заплатить ему, он вывел, наигрывая на той же дудочке, их детей и отвел на гору, где их поглотила разверзшаяся земля. Крысолов был опубликован в пражском журнале «Воля России». В истолковании Цветаевой, крысолов олицетворяет творческое, магически властное начало, крысы ассоциируются с большевиками, прежде агрессивными и враждебными к буржуа, а потом превратившимися в таких же обывателей, как их недавние враги; гаммельнцы – воплощение пошлого, мещанского духа, самодовольства и ограниченности. Во Франции Цветаева создала еще несколько поэм. Поэма Новогоднее (1927) – пространная эпитафия, отклик на смерть немецкого поэта Р.-М.Рильке, с которым она и Пастернак состояли в переписке. Поэма Воздуха (1927), – художественное переосмысление беспосадочного перелета через Атлантический океан, совершенного американским авиатором Ч.Линдбергом. Полет летчика у Цветаевой – одновременно символ творческого парения и иносказательное, зашифрованное изображение умирания человека. Была также написана трагедия Федра (опубликована в 1928 парижском журнале «Современные записки»). Во Франции были созданы посвященные поэзии и поэтам циклы Маяковскому (1930, отклик на смерть В.В.Маяковского), Стихи к Пушкину (1931), Надгробие (1935, отклик на трагическую смерть поэта-эмигранта Н.П.Гронского), Стихи сироте (1936, обращены к поэту-эмигранту А.С.Штейгеру). Творчество как каторжный труд, как долг и освобождение – мотив цикла Стол (1933). Антитеза суетной человеческой жизни и божественных тайн и гармонии природного мира выражена в стихотворениях из цикла Куст (1934). В 1930-х Цветаева часто обращалась к прозе: автобиографические сочинения, эссе о Пушкине и его произведениях (Мой Пушкин, опубликовано в № 64 за 1937 парижского журнала «Современные записки»), Пушкин и Пугачев (опубликовано в № 2 за 1937 парижско-шанхайском журнала «Русские записки»). Переезд во Францию не облегчил жизнь Цветаевой и ее семьи. Сергей Эфрон, непрактичный и не приспособленный к тяготам жизни, зарабатывал мало; только сама Цветаева литературным трудом могла зарабатывать на жизнь. Однако в ведущих парижских периодических изданиях (в «Современных записках» и в «Последних новостях») Цветаеву печатали мало, зачастую правили ее тексты. За все парижские годы она смогла выпустить лишь один сборник стихов – После России (1928). Эмигрантской литературной среде, преимущественно ориентированной на возрождение и продолжение классической традиции, были чужды эмоциональная экспрессия и гиперболизм Цветаевой, воспринимавшиеся как истеричность. Темная и сложная авангардистская поэтика эмигрантских стихов не встречала понимания. Ведущие эмигрантские критики и литераторы (З.Н.Гиппиус, Г.В.Адамович, Г.В.Иванов и др.) оценивали ее творчество отрицательно. Высокая оценка цветаевских произведений поэтом и критиком В.Ф.Ходасевичем и критиком Д.П.Святополк-Мирским, а также симпатии молодого поколения литераторов (Н.Н.Берберовой, Довида Кнута и др.) не меняли общей ситуации. Неприятие Цветаевой усугублялись ее сложным характером и репутацией мужа (Сергей Эфрон хлопотал с 1931 о советском паспорте, высказывал просоветские симпатии, работал в «Союзе возвращения на родину»). Он стал сотрудничать с советскими спецслужбами. Энтузиазм, с которым Цветаева приветствовала Маяковского, приехавшего в Париж в октябре 1928, было воспринято консервативными эмигрантскими кругами как свидетельство просоветских взглядов самой Цветаевой (на самом деле Цветаева, в отличие от мужа и детей, не питала никаких иллюзий в отношении режима в СССР и просоветски настроена не была). Во второй половине 1930-х Цветаева испытала глубокий творческий кризис. Она почти перестала писать стихи (одно из немногих исключений – цикл Стихи к Чехии (1938–1939) – поэтический протест против захвата Гитлером Чехословакии. Неприятие жизни и времени – лейтмотив нескольких стихотворений, созданных в середине 1930-х: Уединение: уйди, // Жизнь! (Уединение: уйди…, 1934), Век мой – яд мой, век мой – вред мой, / Век мой – враг мой, век мой – ад (О поэте не подумал…, 1934). У Цветаевой произошел тяжелый конфликт с дочерью, настаивавшей, вслед за своим отцом, на отъезде в СССР; дочь ушла из материнского дома. В сентябре 1937 Сергей Эфрон оказался причастен к убийству советскими агентами И.Рейсса – также бывшего агента советских спецслужб, попытавшегося выйти из игры. (Цветаева о роли мужа в этих событиях осведомлена не была). Вскоре Эфрон был вынужден скрыться и бежать в СССР. Вслед за ним на родину вернулась дочь Ариадна. Цветаева осталась в Париже вдвоем с сыном, но Мур также хотел ехать в СССР. Не было денег на жизнь и обучение сына, Европе грозила война, и Цветаева боялась за Мура, который был уже почти взрослым. Она опасалась и за судьбу мужа в СССР. Ее долгом и желанием было соединиться с мужем и дочерью. 12 июня 1939 на пароходе из французского города Гавра Цветаева с Муром отплыли в СССР, 18 июня вернулись на родину. На родине Цветаева с родными первое время жили на государственной даче НКВД в подмосковном Болшеве, предоставленной С.Эфрону. Однако вскоре и Эфрон, и Ариадна были арестованы (С.Эфрон позднее был расстрелян). С этого времени ее постоянно посещали мысли о самоубийстве. После этого Цветаева была вынуждена скитаться. Полгода, прежде чем получить временное (сроком на два года) жилье в Москве, она поселилась вместе с сыном в доме писателей в подмосковном поселке Голицыне. Встречи с А.Ахматовой и Б.Пастернаком не оправдали ожиданий Цветаевой. Функционеры Союза писателей отворачивались от нее, как от жены и матери «врагов народа». Подготовленный ею в 1940 сборник стихов напечатан не был. Денег катастрофически не хватало (малые средства Цветаева зарабатывала переводами). Она была вынуждена принимать помощь немногих друзей. Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 8 августа 1941 Цветаева с сыном эвакуировались из Москвы и оказались в небольшом городке Елабуге. В Елабуге не было работы. У руководства Союза писателей, эвакуированного в соседний город Чистополь, Цветаева просила разрешения поселиться в Чистополе и места судомойки в писательской столовой. Разрешение было дано, но места в столовой не оказалось, так как она еще не открылась. После возвращения в Елабугу у Цветаевой произошла ссора с сыном, который, по-видимому, упрекал ее в их тягостном положении. На следующий день, 31 августа 1941, Цветаева повесилась. Точное место ее захоронения неизвестно.