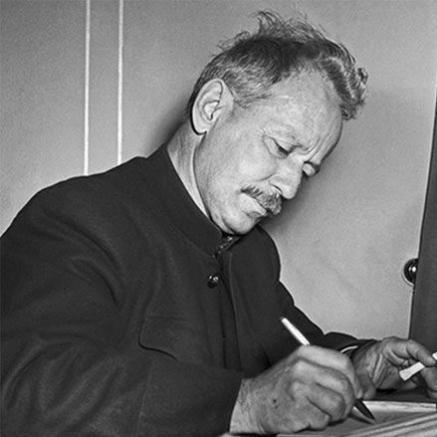

Фото Шолохов М.А.

Шолохов М.А. - Биография

К началу 1920-х имел за плечами опыт продкомиссара, сочинителя агитпьес и работника ревкома – с таким багажом он появился в Москве. Там примкнул к литературному объединению «Молодая гвардия», существовавшему под эгидой РАППа, в 1923 дебютировал с фельетоном в газете «Юношеская правда». В ином ключе были написаны Донские рассказы Шолохова (1926) – произведения о столкновении белоказаков с красными, о братоубийственной борьбе на Дону. В этих рассказах одержимость классовым насилием вела к отцеубийству (Бахчевик), сыноубийству (Родинка), смертельной вражде между братьями (Коловерть). «Наука ненависти» заставляла соседей убивать друг друга за горшок щей и крынку молока (Алешкино сердце). Шолохов не романтизировал насилие, не пел «Россию, кровью умытую», – он нес в литературу суровую, жестокую правду о Гражданской войне. В его изображении классовая борьба – война своих против своих, она рассекает семьи, разделяет отцов и детей. Разрушение родственных связей, классовая «червоточина», разъедающая семью, – тема, которая перекочевала из Донских рассказов в Тихий Дон. В 1926 вернулся на Дон, в станицу Каргинскую, а затем переселился в Вёшки. К этому времени работал над романом Донщина о походе генерала Корнилова на Петроград. Донщина легла в основу первых двух книг Тихого Дона, опубликованных в журнале «Октябрь» с января по декабрь 1928. Тихий Дон пользовался оглушительным успехом у современников. Луначарский сравнил Шолохова с Львом Толстым, а Тихий Дон с Войной и миром. Александр Серафимович признал молодого автора «во сто раз талантливее» себя и предрек ему скорую мировую славу. Вся Россия зачитывалась историей Григория и Аксиньи, Госиздат выпустил Тихий Дон в популярной серии «Дешевая библиотека Госиздата». В 1930 режиссерами Правовым и Рождественской по роману был поставлен фильм, упрочивший шолоховскую славу. Первые две книги Тихого Дона (1925–1928) охватывали период Первой мировой войны, революцию 1917, становление Советской власти на Дону. Шолохов давал картину слома русской истории, описывал войну и мир, быт и сражение, судьбы исторических личностей и простых людей. Наряду с вымышленными персонажами в романе действовали реально существовавшие белые генералы Каледин, Корнилов, председатель казачьего военно-революционного комитета Подтелков. Точкой отсчета Шолохов считает 1912. Однако главным откровением Тихого Дона стал не эпический размах повествования, а обращение автора к судьбе человека, втянутого в кровавый круговорот истории. Главный герой – Григорий Мелехов – личность незаурядная, казак с турецкой кровью, командир белой дивизии, а затем и красной конницы, получивший 14 ранений и полный комплект боевых наград. Григорий Мелехов индивидуализировался автором, наделялся «особыми приметами». Даже удар, делавший Григория неуязвимым в бою, был особым – не правой, а левой: с детства левша, Григорий научился одинаково хорошо владеть обеими руками. Двурукость символически передавала самое существо судьбы Мелехова – «от красных отбился, к белым не пристал». Григорий не определился в своей «классовой позиции», не сделал выбора между воюющими сторонами. Это сразу же отделяло его от героев других произведений о Гражданской войне, например, от Мечика из романа А.Фадеева Разгром. Выходец из народной среды наделялся сложным психологическим складом, тягой к правдоискательству, неоднозначностью оценок. Характер героя определил и глубину житейских коллизий – отношения внутри любовного треугольника Григорий – Аксинья – Степан. Судьба Григория отражала не только его исключительность, но и всенародную трагедию «похитнувшейся жизни», крушение веками устоявшегося миропорядка. Герои романа – Кошевые, Мелеховые, Коршуновы, Астаховы – казаки, особое военно-земледельческое сословие России, созданное по указу Екатерины II, не причисленное ни к крестьянству, ни к дворянству. Своеобразные обычаи самоуправления и поведения, особый быт, язык, привычки, отличавшие казачью вольницу, – подлинная область художественного исследования автора. К концу романа почти все герои Шолохова погибают, Тихий Дон исчезает с лица земли. В печати была приостановлена третья книга Тихого Дона, посвященная Вешенскому восстанию против расказачивания и созданию своеобразной республики на левом берегу Дона. Правда о кровавой эпопее расказачивания, о действиях на Дону Троцкого была в романе безжалостной. Причиной восстания послужили перегибы по отношению к казакам-середнякам и бессудные расстрелы в станицах. Казаки восстали в тылу у красных, что привело к поражению на Южфронте и началу наступления Деникина. Теперь Шолохова обвиняли уже в «белогвардейщине». В начале 1930-х он оказался в районе «сплошной коллективизации», на его глазах погибала деревня, в запустение приходила когда-то богатейшая область. «Вы бы поглядели, что происходит у нас и в соседнем Нижне-Волжском крае, – писал Шолохов редактору издательства «Московский рабочий» Е.Левицкой. – Жмут на кулака, а середняк уже раздавлен. Беднота голодает. Народ звереет, настроение подавленное…». Письма Шолохова к Левицкой рисуют страшную картину коллективизации на Дону, не напоминающую колхозную идиллию Поднятой целины. Следующим адресатом Шолохова стал Сталин. Письма Шолохова к Сталину изобиловали ужасами голодомора, описанием пыток, избиений и надругательств, с помощью которых изымался хлеб. Теперь творческая активность Шолохова проявлялась главным образом в жанре напряженного диалога с вождем. Сталин благосклонно отнесся к письмам – ответил Шолохову письмом, телеграммами, прислал голодающим эшелон с зерном. Наряду с отчаянными протестами против коллективизации создает роман Поднятая целина (первая книга – 1932, вторая – 1960): «Пишу новый роман о том, как вешенские, к примеру, казачки входили в сплошную коллективизацию в 1930 и как они живут в колхозах». Это роман в поддержку политики коллективизации на селе. Организатор и председатель колхоза на Дону в Поднятой целине – моряк Давыдов, приехавший обучать казаков земледелию. Многие сцены романа не лишены двусмысленности: в них беспощадно изображалась борьба «на хлебном фронте», участь крестьянства. С трудом продвигалась работа над заключительными частями романа Тихий Дон. 4 июня 1928 он писал Левицкой: «Прочтите (…) продолжение Тихого Дона – черкните мне ваше мнение. Там меня начинает душить история, и соответственно с этим меняется характер». История душила не только Шолохова, но и его героя, теряющего в окаянной коловерти революционного времени всех своих близких. Оставшись без семьи и похоронив Аксинью, Григорий видит, как над ним встает черное солнце. К концу четвертой книги, вышедшей в 1939, Григорий Мелехов мечтает об одном – больше не участвовать в цепной реакции бессмысленных и бесконечных смертей, преступном насилии над действительностью. Григорию не дается понимание свершившегося в России великого эксперимента, исторически оправданного насилия. Некоторые писатели советовали Шолохову «достойно закончить роман» и привести Григория в партию. Однако скитания Григория имели в романе другой итог: на пороге разоренного дома он держит на руках единственного сына – последнего, кто остался в живых из большой мелеховской семьи. В конце 1930-х над Шолоховым нависла угроза ареста. К этому моменту он уже неоднократно бывал на приеме у Сталина, списывал ужасы голодомора на «непродуманную работу» на местах (статья Результат непродуманной работы, январь 1933, «Правда»). В 1939 в творческой судьбе Шолохова совершается перелом: избежав ареста, к началу войны он прочно занимает положение одного из первых писателей советской страны. Отправившись на фронт корреспондентом «Красной звезды» и «Правды», попадает в авиакатастрофу и чудом остается в живых. На его глазах осколком снаряда была убита мать, разрушен дом в Вешках. 23 июня 1942 – в годовщину вторжения фашистской Германии в СССР, Шолохов опубликовал в «Правде» статью Наука ненависти, в которой призвал «носить ненависть на кончиках штыков». Главной движущей силой в борьбе с захватчиком он считал беспощадную ненависть к «осатаневшим фашистским выродкам». С трудом давался Шолохову его новый роман Они сражались за родину, первые главы которого появились в «Правде» в 1943. Он был посвящен суровой окопной жизни, солдатам разбитого полка, сражающегося на Дону. К роману Они сражались за родину пытался вернуться в 1950–1960-е, но книга так и осталась неоконченной. В 1975 С.Бондарчук снял по неоконченному роману фильм с участием звезд советского кино: Шукшина, В.Тихонова, Г.Буркова, Ю.Никулина, Н.Мордюковой, И.Смоктуновского. Рассказ Судьба человека был опубликован в «Правде» в новогодних номерах 1957. В нем автор касался полузапретной темы – судьбы военнопленных, которые из немецких лагерей отправлялись в лагеря «родные». Андрей Соколов изображен в рассказе человеком, сохраняющим в плену «русское достоинство и гордость». Вернувшись домой, герой рассказа усыновляет мальчика – сироту войны. Появление Тихого Дона в 1928 повлекло за собой не только восторженные рецензии, но и обвинения в литературном плагиате, судебные разбирательства. Многих смущало, что роман появился из-под пера двадцатитрехлетнего автора, который казался слишком юным для создания столь грандиозного романа. Позже сомнение в авторстве Тихого Дона выражали Солженицын (книга Стремя «Тихого Дона», под псевдонимом Медведева-Томашевская), Р.Медведев (Загадки творческой биографии Шолохова), однако эти исследования целиком строились на гипотезах и не содержали никаких документальных подтверждений. Обвинения с новой силой вспыхнули в 1990-е, когда открылись архивы. Но и тогда никаких убедительных доказательств шолоховского плагиата обнаружено не было. В 1965 Шолохов был удостоен Нобелевской премии «за художественную силу и цельность эпоса о русском казачестве в переломное для России время». Тихий Дон был причислен к классике 20 в., продолжающей гуманистические традиции великой русской литературы. Умер Шолохов 21 февраля 1984 в станице Вешенской.