Однако натурализм Астафьева определяет такую важную черту романного дискурса, как беспощадная трезвость видения, часто опровергающая декларации автора. И если присмотреться к бытию солдатского союза", особенно в первой книге романа, то нетрудно увидеть, что нестерпимой его жизнь делают не только и даже не столько идеологические и этнические "чужаки". Кто обворовывает солдат? "Кухонные враги", отвечает Астафьев. Откуда ж они взялись? Из "нашего любимого крещеного народа", в котором, по наблюдениям романиста, случаются порой такие вот психологические странности: "Получив хоть на время какую-то, пусть самую ничтожную власть (дневального по казарме, дежурного по бане, старшего команды на работе, бригадира, десятника и, не дай бог, тюремного надзирателя или охранника), остервенело глумиться над своим же братом, истязать его". И кстати, тезис этот подтверждается наглядно, когда любимые астафьевские герои, попав в наряд по кухне, отъедаются за счет своего же брата-служивого, или же когда дружно наваливаются на "шамовку", украденную Булдаковым. Где? У кого? Либо все на той же кухне, либо из подполов у таких же голодных да беспомощных бабок из соседней деревни, чьи сыновья сейчас гибнут на фронте.

Имеет ли такое народное единство, эстетически восславленное в романе "Прокляты и убиты", что-то общее с христианской идеей? Очень сомнительно. Потому что это единство тел, борющихся за выживание, а не душ, охваченных единой верой или хотя бы единой духовной ориентацией. Это единство до-нравственное, до-идеологическое. Не случайно потому его лидерами становятся люмпены, не связанные никакими моральными нормами и принципами.

Подобное единство носит саморазрушительный и антицивилизационный характер; и потому так риторичны христианские проповеди автора, потому так неубедительны религиозные "прозрения" героев - возникающие лишь тогда, когда подводит надежда на "союзность", на выживание в стае (как после казни братьев Снегиревых). Но и желание Астафьева придать народной телесной общности (в сущности, глубоко языческой, племенной, первобытной) христианский, религиозный характер тоже не на пустом месте возникает. Астафьевская религиозность сродни его же телесной стихии прежде всего полным игнорированием личностных ценностей, в романе "Прокляты и убиты" выстраивается миф о народной общности вне личности, вне индивидуального самосознания - основанный на доличностных (телесность) или надличностных (вера) ценностях.

У философа и писателя Александра Зиновьева есть работа, которая называется "Почему мы рабы?" Здесь автор рассматривает то социально-психологическое явление, которое он назвал феноменом "коммунального сознания". Человек "коммунального сознания" - раб, раб по доброй воле, ибо он отказался от муки свободы выбора и бремени личной ответственности, отдал себя на волю общей, классовой стихии, обретя покой в чувстве однородности со всеми и покорности общей судьбе. А разве в конце романа "Прокляты и убиты" не получается тот же апофеоз "коммунального сознания"? Только не под большевистской звездой, а под православным крестом.

В рассказе "Жизнь прожить" Астафьев печалился нашим повседневным разладом, ужасался тому, что мы умеем одолевать его только отчаянной самоотверженностью, ценою больших мучений и потерь. Теперь же, в романе "Прокляты и убиты", тональность сменилась. Раскрыв весь ужас стадности по большевистским рецептам, Астафьев не сомневается в благостности "коммунального сознания" как такового. Пороки "коммунального сознания" оказались амортизированы ситуацией Отечественной войны. И оттого "бедовость" общенародного менталитета приобрела розовую, идиллическую окраску.

Противоречия, которые свойственны роману "Прокляты и убиты", в той или иной мере проявились и в последующих произведениях Астафьева - в повестях "Так хочется жить" (1996) и "Веселый солдат" (1998), также обращенных к памяти об Отечественной войне. В самых новых своих публикациях, увидевших свет в 2001 году, Астафьев остается верен принципам сентиментального натурализма. Только он как бы разъял свой бинарный (натуралистически-сентиментальный) мир на автономные "материки". В рассказах "Трофейная пушка" и "Жестокие романсы" ("Знамя", 2001, № 1) Астафьев показал в жестоком натуралистическом свете два варианта нашей родимой дури. В первом - тип советского дурака с инициативой, из-за которого на фронте гибнут люди. В последнем - еще одну версию "песенного характера", сибирского егозливого парня Кольку-дзыка, что, не зная удержу, лихачил на фронте, по собственной глупости лишился ног, а оказавшись в тылу, в роли героя-инвалида, стал форменным бедствием для земляков, которые сами от него и избавились, утопив в реке. А в рассказе "Пролетный гусь" ("Новый мир". 2001, № 1) писатель излагает душераздирающую историю гибели семьи молодого фронтовика (Данилы и Марины и их малыша Аркани), которую уже в мирное время сгноила бессердечность сытого обывателя, что всю войну "провоевал" в политотделах. (Рассказ "Пролетный гусь" перекликается с некоторыми фабульными линиями повести "Веселый солдат", но, в отличие от полифонического колорита повести, рассказ окрашен в тона слезной пасторали о послевоенных Тристане и Изольде.)

В рассказах, опубликованных в начале 2001 года, Астафьев как бы оголил каркас своего художественного мира, что привело, с одной стороны, к усилению дидактизма, а с другой - к некоторой схематизации и эстетическому упрощению картины жизни...

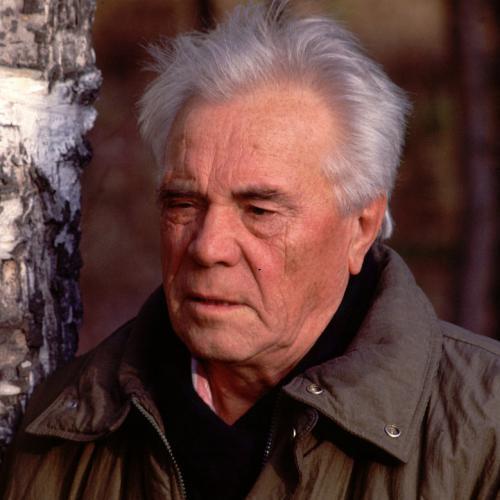

Собрание сочинений Виктора Астафьева, выпускаемое в Красноярске, составляет пятнадцать томов. В них спрессован огромный труд души художника, остро переживающего все, что совершается в мире, мечущегося мыслью, запальчивого в чувствах, но всегда искреннего в своих поисках истины. Это огромное количество произведений, не всегда ровных по степени совершенства, порой очень угловатых и даже колючих по мыслительному напору, раздражающе беспокойных по эмоциональному пафосу, все-таки представляет собой вполне узнаваемую художественную систему. Ее структурной осью выступает диалогическая оппозиция жестокого натурализма и открытой сентиментальности. Семантика этих полюсов у Астафьева устойчива: если натуралистический срез мира - это полюс хаоса, гибели души и жизни, то сентиментальный срез - это всегда полюс идеального, эстетически возвышенного.

Существенные особенности сентименталистской эстетики, как отмечал М.М.Бахтин, таковы: она "развенчивает примат грубой силы", отрицает официальное величие ("слезы антиофициальны"), осуществляет переоценку существующих масштабов, в противовес им утверждает ценность "элементарной жизни". Астафьев в своих произведениях актуализирует память сентиментализма, вводя его семантику в живую современность. Более того, он открывает новые семантические ресурсы сентиментальной оптики и палитры. Вопреки утверждению Бахтина о том, что "сентиментально-гуманистический тип развеществления человека ограничен", что "сентиментальный аспект не может быть универсальным и космическим, он сужает мир, делает его маленьким и изолированным"11, Астафьев охватывает сентиментальным пафосом, а конкретнее - жалостью и состраданием - и отдельного, "маленького человека", и целое воинство, и весь народ, и всю землю.

Однако модус сентиментального мировосприятия остается у Астафьева традиционно нормативным, то есть как бы "предзаданным" в исходной позиции автора. Нормативность всегда выражается в организованности художественного материала авторским замыслом. И если организованность органична, то это проявляется в эффекте саморазвития художественного мира, наглядно убеждающего в убедительности авторской концепции, какой бы "предзаданной" она ни была.ности авторской концепции, какой бы "предзаданной" она ни была. В самых совершенных произведениях Астафьева (например, в "Пастухе и пастушке") возникает эстетическая согласованность между натуралистической достоверностью и сентиментальной нормативностью. Но в отдельных вещах писателя такой "баланс" не получался. Это происходило тогда, когда на полюсе идеала вместо сентиментальной модели мира - пасторальной ли, наивно-детской, утопически-деревенской или какой-то другой - выступала публицистическая риторика (наиболее явственно - в романах "Печальный детектив" и "Прокляты и убиты"). Риторика, конечно, носит нормативный характер, и в этом смысле она соприродна сентиментальному пафосу.

Однако нормативность, выраженная риторически (через автора-повествователя или через героя-резонера, вроде следователя Сошнина в "Печальном детективе"), оказывается неравным полюсом в диалоге с натуралистической картиной. Как ни накачивает Астафьев свое риторическое слово экспрессией, используя для этого самые сильнодействующие средства - от исступленных лирических медитаций до лихих ненормативных "заворотов", все равно - пластика натуралистических картин эстетически впечатляет куда больше.

И такой "дисбаланс" оборачивается художественными потерями - раз нет равноправного диалога между оппозиционными полюсами эстетической реальности, который является в системе Астафьева "мотором" саморазвития художественного мира, то эвристические способности такого произведения ослабевают, оно все больше начинает выполнять роль иллюстрации к авторской идее. Не лучший результат дает и замена диалогического единства полюсов их "автономным" изображением.

И все же... Астафьев настолько крупное явление в русской литературе второй половины XX века, что даже его художественные просчеты и даже то, что может вызывать решительное несогласие с ним, творчески значительно и примечательно для состояния художественного сознания его времени.