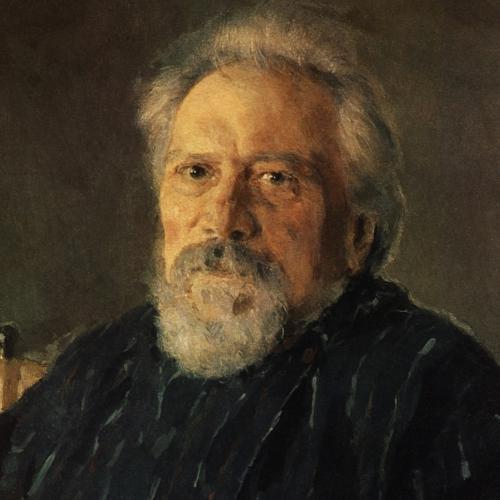

Фото Лесков Н.С.

Лесков Н.С. - Биография

После выхода в отставку отец Лескова занялся сельским хозяйством в приобретенном им хуторе Панине Кромского уезда. В орловской глуши будущий писатель многое смог увидеть и узнать, что потом дало ему право сказать: "Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками... я вырос в народе... я с народом был свой человек... я был этим людям ближе всех поповичей..." В 1841 — 1846 Лесков учился в Орловской гимназии, которую не удалось окончить: на шестнадцатом году он потерял отца, а имущество семьи погибло при пожаре. Лесков поступил на службу в Орловскую уголовную палату суда, давшую ему хороший материал для будущих произведений.

В 1849 при поддержке дяди, киевского профессора С.Алферьева, Лесков был переведен в Киев чиновником казенной палаты. В доме дяди, брата матери, профессора медицины, под влиянием прогрессивных университетских профессоров пробудился горячий интерес Лескова к Герцену, к великому поэту Украины Тарасу Шевченко, к украинской культуре, он увлекся старинной живописью и архитектурой Киева, став в дальнейшем выдающимся знатоком древнего русского искусства. В 1857 Лесков вышел в отставку и поступил на частную службу в крупную торговую компанию, которая занималась переселением крестьян на новые земли и по делам которой изъездил почти всю Европейскую часть России. Начало литературной деятельности Лескова относится к 1860, когда впервые выступил как прогрессивный публицист.

В январе 1861 Лесков поселяется в Петербурге с желанием посвятить себя литературной и журналистской деятельности. Он начал печататься в "Отечественных записках". В русскую литературу Лесков пришел, имея больтой запас наблюдений над русской жизнью, с искренним сочувствием к народным нуждам, что нашло свое отражение в его рассказах "Погасшее дело" (1862), "Разбойник"; в повестях "Житие одной бабы" (1863), "Леди Макбет Мценского уезда" (1865). В 1862 в качестве корреспондента газеты "Северная пчела" посетил Польшу, Западную Украину, Чехию. Ему хотелось ознакомиться с бытом, искусством и поэзией западных славян, которым он очень симпатизировал. Поездка закончилась посещением Парижа.

Весной 1863 Лесков вернулся в Россию. Хорошо зная провинцию, ее потребности, человеческие характеры, подробности быта и глубинные идейные течения, Лесков не принимал выкладки "теоретиков", оторванных от русских корней. Об этом он говорит в рассказе "Овцебык" (1863), в романах "Некуда" (1864), "Обойденные" (1865), "На ножах" (1870). В них обозначена тема неподготовленности России к революции и трагической судьбы людей, связавших свою жизнь с надеждой на ее скорое осуществление. Отсюда и разногласия с революционными демократами. В 1870 — 1880 Лесков многое переоценил; знакомство с Толстым оказывает на него большое влияние.

В его творчестве появилась национально-историческая проблематика: роман "Соборяне" (1872), "Захудалый род" (1874). В эти годы написал несколько повестей о художниках: "Островитяне", "Запечатленный ангел". Талантливость русского человека, доброта и щедрость его души всегда восхищали Лескова, и эта тема нашла свое выражение в рассказах "Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)" (1881), "Тупейный художник" (1883), "Человек на часах" (1887). В наследии Лескова большое место занимают сатира, юмор и ирония: "Отборное зерно", "Бесстыдник", "Пустоплясы" и др. Повесть "Заячий ремиз" была последним крупным произведением писателя. Умер Лесков в Санкт-Петербурге.