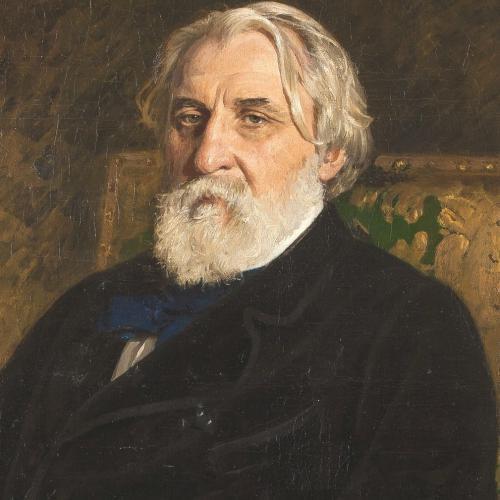

Фото Тургенев И.С.

Тургенев И.С. - Биография

В 1833 году Иван поступил в Московский университет, а через год перевелся в Петербургский на словесное отделение. В 1838 году он уехал в Берлин на лекции классической филологии. Там он познакомился с Бакуниным и Станкевичем, встречи с которыми имели большое значение для писателя. За два года проведенных за границей, он успел побывать во Франции, Италии, Германии и Голландии. Возвращение на родину состоялось в 1841 году. В это же время он начинает активно посещать литературные кружки, где знакомится с Гоголем, Герценом, Аксаковым и т.д.

В 1843 году Тургенев поступил на службу в канцелярию министра внутренних дел. В этот же год он познакомился с Белинским, который оказал немалое влияние на становление литературных и общественных взглядов молодого писателя. В 1846 году Тургенев написал несколько произведений: «Бретёр», «Три портрета», «Нахлебник», «Провинциалка» и т.д. В 1852 году появился один из лучших рассказов писателя – «Муму». Рассказ был написан во время отбывания ссылки в Спасском-Лутовинове. В 1852 году появляются «Записки охотника», а после смерти Николая I были опубликованы 4 крупнейших произведения Тургенева: «Накануне», «Рудин», «Отцы и дети», «Дворянское гнездо».

Тургенев тяготел к кругу литераторов-западников. В 1863 году вместе с семейством Виардо уехал в Баден-Баден, где активно участвовал в культурной жизни и завязывал знакомства с лучшими писателями Западной Европы. Среди них были Диккенс, Жорж Санд, Проспер Мериме, Теккерей, Виктор Гюго и многие другие. Вскоре он стал редактором зарубежных переводчиков русских писателей. В 1878 году он был назначен вице-президентом на международном конгрессе по литературе, проведенном в Париже. На следующий год Тургенева удостоили звания почетного доктора Оксфордского университета. Проживая за границей, он все также душой тянулся к родине, что отразилось в романе «Дым» (1867). Самым крупным по объему стал его роман «Новь» (1877). И. С. Тургенев скончался под Парижем 22 августа (3 сентября) 1883 года. Похоронили писателя согласно его воле в Петербурге.