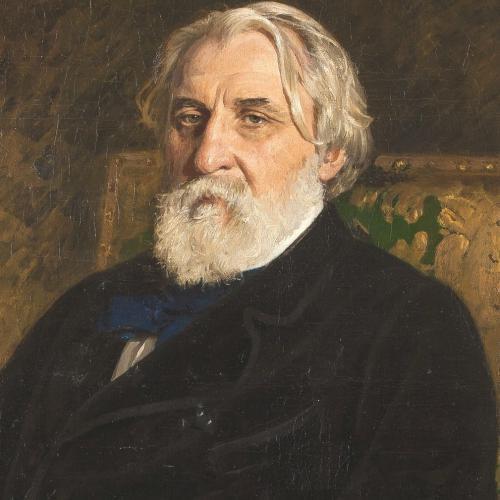

В романе И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» одно из ведущих мест занимает тема русской интеллигенции, ее положения в 30-40 годы Х1Х века. Писатель рассматривает вопросы, связанные с основными путями ее развития. Также Тургенев описывает типичные черты интеллигентов того времени, представленных, прежде всего, в образах Паншина и Лаврецкого. Эти герои занимают в романе противоположные позиции по многим вопросам. Они не сходятся во мнении в важных вопросах о дальнейшем развитии страны, о судьбе народа, то есть по тем проблемам, которые волновали русское общество.

Наиболее ярко противоположность их точек зрения выражена в сцене спора Паншина и Лаврецкого (глава 33-я). Этот спор является отражением существовавших в 40-е годы разногласий между «западниками» и славянофилами. Спор затевает Паншин. Он, прочитав стихотворение Лермонтова «Дума», приходит к выводу об отсталости России от Европы. Паншин отказывает молодому поколению в изобретательности. Герой приводит в пример Хомякова – одного из лидеров западнического движения, говорит о необходимости «заимствований» у Европы. Однако все его утверждения пусты, так как он не приводит ни одного довода, ни одного доказательства в пользу своей точки зрения. Слова Паншина пусты, пуст и он сам. Ему поддакивает Марья Дмитриевна, вообще не имеющая представления, о чем идет речь. Но Паншин говорит так красиво, что слушательница и не задумывается над смыслом его слов.

Забегая вперед, нужно отметить, что в этом споре выигрывает Лаврецкий, рассуждающий в духе славянофилов. Интересен тот факт, что сам Тургенев был «неисправимым коренным западником», как он сам себя называл. Писатель прекрасно понимал огромное значение передовых идей Запада для крепостной России. Поэтому он обличал тех, кто усваивал не новые идеи, а внешние формы культуры, кто был враждебен ко всему русскому, национальному. Таким перед нами предстает Паншин. Неслучайно Тургенев в следующей, 34-ой главе, приводит такую деталь: «Паншин разбудил своего кучера, толкнув его концом палки в шею, сел на дрожки и покатил». Таким образом, Паншин представляет собой западника на словах и лжезападника на деле.

В споре ему противостоит Лаврецкий. По отношению к этому герою сам Тургенев употребляет понятие «славянофил». Однако, на мой взгляд, ничего славянофильского в Лаврецком нет. Он не восхваляет отсталые стороны русского быта, как это делали славянофилы. Лаврецкий выступает в споре как патриот. Он отстаивает перед Паншиным идею самостоятельности России, самобытности ее культуры. Патриотизм этого героя сливается у него с идеей необходимости прогрессивного развития России.

Лаврецкий искренне стремится быть полезным и нужным Родине. Он не тешит себя иллюзиями, его мысли обращены к реальной жизни, к сближению с народом: «Надо землю пахать, - говорит Лаврецкий, - и стараться как можно лучше ее пахать». Этим он как бы пытается вернуть Паншина и подобных ему людей с небес к реальной действительности. Но сам герой, возвращаясь к реальности, не предлагает каких-либо определенных действий, то есть не выдвигает ничего нового.

Таким образом, в отличие от Паншина, Лаврецкий четко представляет свои обязанности, но, по свойственному русским людям качеству, долго собирается взяться за дело. Поэтому он слишком часто мешкает и бесполезно тратит время. В итоге Лаврецкий выглядит и является тем же Паншиным, у которого слова расходятся с делом. В этом отношении показательно некоторое сходство тургеневских героев с героем романа И.А. Гончарова Обломовым.

Понимая свое невыгодное положение, Паншин пытается перевести разговор на другую тему. Лаврецкий этому не препятствует. В конце концов, в итоге спора в более выигрышном положении оказывается Лаврецкий. Об этом свидетельствуют и слова Марфы Тимофеевны: «Отделал умника, спасибо».

Итак, данный эпизод – сцена спора Паншина и Лаврецкого – помогает нам не только увидеть и уяснить взгляды обоих участников на определенные общественные вопросы, но и разглядеть по позициям героев сущность их характеров.

Оторванный от народа, Паншин под личиной западника скрывает свое хищническое нутро. Лаврецкий же, тесно связанный с народом, все же представляет собой человека уходящего прошлого. Это объясняется его недеятельной натурой. Лаврецкий правильно мыслит, но ничего не делает для того, чтобы его слова превращались в конкретные дела. Эта черта свойственна многим русским интеллигентам, о чем будут писать еще многие великие художники слова.

Нужно отметить, что и тот, и другой тип людей был характерен для дворянской интеллигенции 30-40-х годов Х1Х века. Однако ни паншины, ни лаврецкие не способны были изменить существующее в то время положение России.

Таким образом, сцена спора Лаврецкого и Паншина играет значительную роль в произведении, так как во многом помогает понять идейное содержание романа, конкретизирует многие темы и проблемы, освещает обстановку, сложившуюся в России середины Х1Х века.