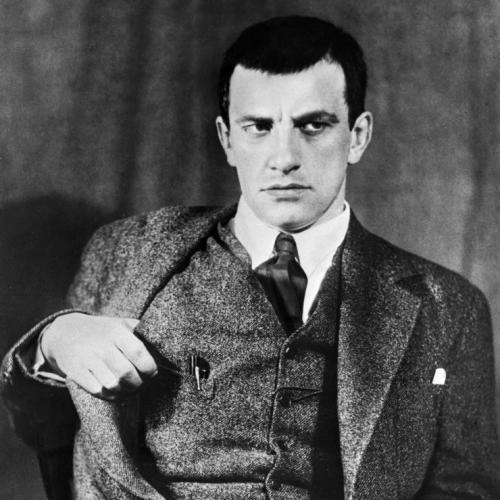

Фото Маяковский В.В.

Маяковский В.В. - Биография

Родился 19 (7) июля 1893 в селе Багдади Кутаисской губернии, в семье лесничего. И отец, и мать Маяковского были потомственными дворянами (Столбовой отец мой / дворянин // кожа на руках моих тонка…– Про это).

В 1906, после внезапной смерти отца, семья Маяковских переезжает в Москву. В Москве Маяковский, увлекшись идеями социал-демократии, вступает в 1908 в РСДРП и принимает участие в подпольной работе. С этим обстоятельством связано и прекращение Маяковским, после 5-го класса гимназии, систематического общего образования. Маяковский трижды арестовывался, но в конце концов был отпущен на поруки матери, после чего вышел из рядов коммунистической партии и, вопреки распространенному мнению, впоследствии в нее не вступал.

Именно в тюрьме, под впечатлением от впервые прочитанных современных стихов, в частности – Бальмонта, Маяковский сделал первые шаги в поэзии (стихи не сохранились), написанное впоследствии оценивал очень критически.

В 1911, после нескольких попыток поступить в какое-либо художественное учебное заведение, Маяковский становится учащимся Школы живописи, ваяния и зодчества в Москве. Через учившегося там же Давида Бурлюка, одного из лидеров группы футуристов «Гилея», Маяковский знакомится с миром московского литературно-художественного авангарда. Бурлюк, которого Маяковский познакомил со своими стихами, высоко оценил их и рекомендовал продолжить занятия поэзией.

С конца 1912 – начала 1923 Маяковский принимает участие в художественных выставках современного искусства, выступает с чтением своих стихов, участвует в публичных выступлениях совместно с Бурлюком и другими членами группы «Гилея». Первые публикации Маяковского (стихотворения Ночь, Утро) появились в конце 1912 именно в издании «Гилеи»: Пощечина общественному вкусу.

Маяковский также участвовал в написании одноименного манифеста, из которого взято часто цитировавшееся художественными противниками футуристов положение – «сбросить Толстого, Достоевского, Пушкина с Парохода современности». Авторы многочисленных мемуаров подчеркивают любовь Маяковского к классике, блестящее знание поэзии Пушкина и т.п., пытаясь уравновесить декларации такого рода. Они были типичны для многих левых течений в искусстве начала 20 в. (ср. итальянский футуризм, Дада, сюрреализм).

В мае 1913 был напечатан литографским способом в количестве 300 экземпляров первый сборник Маяковского – Я! с иллюстрациями автора и его товарищей по Школе живописи, ваяния и зодчества – В.Чекрыгина и Л.Шехтеля.

В первых стихах образность Маяковского достаточно традиционна по сравнению с другими футуристами, но, уже начиная с цикла Я!, постепенно в них появляются общие для группы кубофутуристов антиэстетизм, обращение к шокирующим темам (Я люблю смотреть, как умирают дети – Несколько слов обо мне самом) и, наряду с ними, черты своеобразия: урбанистическая образность; динамизм и резкая смена интонаций; широкое использование мотивов, источником которых являлось изобразительное искусство, в первую очередь – модернистская живопись.

Подобная поэтика обуславливает и особенности организации стиха: вплоть до начала 1920-х Маяковский, как правило, дробит стихотворную строку на небольшие осмысленные фрагменты; такое дробление компенсирует также нерегулярную пунктуацию или ее полное отсутствие, отличающие публикации Маяковского.

Метрика стихов Маяковского (кроме немногих, написанных традиционными силлабо-тоническими размерами) характерна для поэзии 1910-х, в целом – это, как правило, тонические размеры –акцентный стих, тактовик. По словам М.Л.Гаспарова, большинство произведений Маяковского «свободно меняет размер от строфы к строфе», а «четыре типа стиха» – ямб, хорей, дольник и акцентный стих – «составляли основной метрический репертуар Маяковского...».

Несколько позднее появляются черты, сохранившиеся в поэзии Маяковского и в 1920-е: общее для большинства футуристов использование окказионализмов (слов, связанных с определенным случаем, поводом, и не зарегистрированных как языковая норма) и употребление составной рифмы.

Маяковский, вместе с Бурлюком, В.Каменским и другими членами группы кубофутуристов активно участвует в «футуристических турне» по России – коллективных выступлениях с лекциями и чтением стихов. В выступлениях были сильны элементы театрализации, эпатажа (вызывающая манера поведения, необычные одежда, грим).

В появлявшихся впоследствии положительных отзывах Маяковский рассматривался вне контекста группы футуристов. В критике 1910-х, связанной с традиционалистскими («реалистическими») течениями в литературе, часто говорилось о чуждости Маяковского литературному течению и группировке, к которым он сам себя относил, причем это объявлялось одним из его основных достоинств: «Маяковский им чужой совершенно, он среди них случайно…» (К.Чуковский. Эгофутуризм и кубофутуризм); Горький называл Маяковского единственным среди всех футуристов поэтом и т.д.

В 1914 в петербургском театре «Луна-парк» была поставлена, при участии автора, трагедия Маяковского Владимир Маяковский, в которой поэт исполнил главную роль – поэта Владимира Маяковского. По воспоминаниям Чуковского, «пьеса должна была иметь другое название, но цензор, которому Маяковский сдал пьесу, еще не придумав заглавие, принял за него имя автора и в последствии не разрешил его поменять, но поэта это только обрадовало». Первоначальные названия трагедии – Железная дорога, Восстание вещей; мотив бунта вещей связывает ее с поэтикой других русских футуристов (Хлебников). Аллегорические персонажи пьесы (Старик с черными сухими кошками, Человек без глаза и ноги, Человек без головы и т.д.) также сопоставимы с персонажами пьес Хлебникова. Пьеса в стихах мало приспособлена для сценической постановки. Ее первое издание развивает традиции футуристической книги в области игры со шрифтами различного начертания и размера. Первоначальной реакцией Маяковского на начало Первой мировой войны было желание вступить добровольцем в действующую армию, однако ему было отказано по причине политической неблагонадежности. Так называемые «антивоенные» произведения Маяковского – Мама и убитый немцами вечер, Война объявлена, Я и Наполеон точнее было бы назвать антинемецкими. А в стихотворении того же времени Мысли в призыв война представляется средством «гигиены мира» в духе итальянских футуристов. Впоследствии Маяковский сотрудничал, в качестве художника и автора текстов, с издательством «Сегодняшний лубок», публиковавшим патриотические лубки, основанные на традициях русской народной картинки. Поэма Облако в штанах ((1914–1915), первоначальное название – Тринадцатый апостол) – крупнейшее произведение Маяковского 1910-х. В предисловии ко 2-му изданию в 1918 (первому без цензурных изъятий) автор так определял содержание поэмы: «долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию…» Хотя различные мотивы и не распределяются настолько жестко по частям поэмы, герой ее, действительно, чувствует отторжение от всех и всего, – начиная с любимой женщины, отвергающей его ради житейской устроенности, и заканчивая высшими силами, против которых он пытается взбунтоваться, получая в ответ полное молчание: Эй, вы! / Небо! / Снимите шляпу! / Я иду! // Глухо. // Вселенная спит, / положив на лапу / с клещами звезд огромное ухо. Для поэмы характерна неожиданная, но достаточно просто организованная образность. Показателен в этом отношении отзыв Б.Пастернака: «…Я очень люблю раннюю лирику Маяковского. На фоне тогдашнего паясничанья ее серьезность, тяжелая, грозная, жалующаяся, была так необычна. Это была поэзия мастерски вылепленная, горделивая, демоническая, и в то же время безмерно обреченная, гибнущая, почти зовущая на помощь…» Маяковский дореволюционного периода активно занимался созданием мифа вокруг собственной личности, объединяющего черты «проклятого поэта» и ницшеанского «сверхчеловека». «Ницшеанская» линия в творчестве раннего Маяковского ярче всего представлена именно в поэме Облако в штанах (Я над всем, что сделано, / ставлю nihil). Большую роль в поэме играет образ лирического героя, отождествляемого с автором (в поэме упоминаются под своими именами сестры Маяковского, товарищи по группе футуристов), в котором по возможности подчеркивается его молодость, красота, физическое и душевное здоровье: В моей душе ни одного седого волоса, // и детской нежности нет в ней! //весь мир огромив мощью голоса, // иду красивый, / двадцатидвухлетний. Образ поэта Владимира Маяковского приобретает вселенский масштаб (я знаю – /гвоздь у меня в сапоге // кошмарней, чем фантазия у Гете!). Но герой поэмы не сводится к крикогубому Заратустре, златоустейшему, «чье каждое слово / душу новородит; достаточно упомянуть фрагмент-описание подступающего нервного срыва (Слышу: / тихо, / как больной с кровати, / спрыгнул нерв. /И вот, – / сначала прошелся / едва-едва, / потом забегал,/ взволнованный, / четкий). Стихи Маяковского в большой мере предназначались для устной декламации. Его «эпатажные» произведения (Нате!, (1913); Вам!, (1915)) были рассчитаны как раз на авторское чтение в традиционалистски настроенной аудитории, вне которой не могли произвести подразумевавшегося автором шокового эффекта. В 1915 Маяковский сотрудничает в журнале «Новый Сатирикон», где публикует ряд сатирических и юмористических стихотворений (Гимн судье, Гимн ученому, Гимн обеду, Вот так я сделался собакой и др.). В них сильно влияние образности и стилистики поэтов-«сатириконцев» (Саша Черный и др.), проявлявшееся впоследствии и в сатирических стихах Маяковского советского периода. В 1915 Маяковский знакомится с семьей Л. и О.Бриков. О. Брик финансировал публикацию книг поэта и альманаха футуристов «Взял», а Л.Брик стала адресатом множества стихов и поэм Маяковского. В начале сентября 1915 Маяковского призвали на военную службу, но, благодаря покровительству М.Горького, он был определен в тыловую Военно-автомобильную школу под Петроградом. Во время службы Маяковский продолжал печататься, участвовать в публичных выступлениях. Поэмы Маяковского 1910-х (Флейта-позвоночник (1915), Война и мир (1915–1916), Человек (1916–1917)), отталкиваясь от ситуации, реально присутствовавшей в жизни автора, продолжают работу по созданию «мифа Маяковского». К нему добавляется новый аспект – безнадежная любовь к женщине, наделенной именем и узнаваемыми чертами внешности и биографии Л. Брик, которая предпочитает лирическому герою-поэту человека, способного обеспечить ей бытовое благополучие. В лирическом герое Флейты-позвоночника нет противоречивости героя Облака в штанах, он, любящий, но отвергнутый, – только страдающая сторона. Он, хотя и называет Бога «Всевышним инквизитором», обращается к нему не с угрозами, а лишь с просьбой прекратить невыносимые страдания. Поэма Война и мир, в которой присутствует формальная новация – введение в стихотворный текст нотной записи, – описывает зверства войны как «искупительную драму», залог будущей гармонии, где даже герой поэмы Владимир Маяковский обретет счастье со своей любимой. Мировая война является лишь проекцией драматических событий во внутреннем мире автора. Повествование в поэме Человек строится по модели Евангелия (Рождество Маяковского, Жизнь Маяковского, Страсти Маяковского, Вознесение Маяковского и т.д.), но на место Иисуса ставится лирический герой. Маяковский продолжает строительство своего мифа: вернувшись на землю через тысячи лет, Владимир Маяковский – герой поэмы обнаруживает, что улица, где он когда-то жил и «застрелился у двери любимой», носит его имя. Февральская революция, а впоследствии – октябрьская революция были первоначально восприняты Маяковским скорее как выплеск стихийных сил (Сегодня рушится тысячелетнее прежде… – Революция. Поэтохроника, 1917). Поэт приветствует не просто социальный переворот, а обновление всей тверди, мироздания в целом, а значит, и искусства. Он надеется, что новая власть предоставит футуристам исключительные права в области Рафаэля забыли? // Забыли Растрелли вы? // Время / пулям / по стенке музеев тенькать. // Стодюймовками глоток старье расстреливай! (Радоваться рано, 1918). Пьеса Мистерия-Буфф была написана в 1917–1918 (2-я редакция – 1921) и поставлена к первой годовщине октябрьского переворота самим автором (Маяковский также участвовал в создании костюмов и декораций и исполнил несколько ролей). В ней вновь используются библейские сюжеты и образность, довольно прозрачно соотнесенные с современными событиями (Всемирный потоп – революция, Земля обетованная – осуществленный коммунизм). Вторая редакция пьесы была сильно переработана, в нее были введены аллюзии на недавние политические события; Маяковский рекомендовал и при дальнейших постановках вносить изменения в текст для придания ему злободневности. К 1918 относятся опыты Маяковского в области кино (всего снято три фильма, полностью сохранился один – Барышня и хулиган; Маяковский выступил в роли сценариста, режиссера и актера). Впоследствии Маяковский неоднократно писал киносценарии, часть которых – Трое, Октябрюхов и Декабрюхов – была реализована. Претензии футуристов, организовавшихся вокруг газеты «Искусство коммуны», на монопольное положение в искусстве послереволюционной России, несмотря на покровительство Народного комиссара просвещения А.Луначарского, реализованы не были. Большая часть руководства комиссариата и других органов управления культурой придерживались более традиционных взглядов в области искусства. В послереволюционный период Маяковский продолжал активно участвовать в литературной жизни – чтениях, диспутах, которые стали основным способом бытования поэзии. Публикация поэмы 150 000 000 (1919–1920) задумывалась первоначально как анонимная. События революции и войны выражены в поэме в аллегорической форме противоборства Ивана, олицетворяющего стопятидесятимиллионный народ революционной России и Президентом США Вудро Вильсоном, воплощением капиталистического мира. В советской критической и филологической литературе поэма часто представлялась как доказательство «народных корней» творчества Маяковского; в действительности истоки ее образности – не столько в фольклоре, сколько в его официозных стилизациях, в частности – времен Первой мировой войны. С начала 1920-х постепенно наметился отход Маяковского от традиций футуризма; в поздних стихах о них напоминают практически лишь свободная метрика, составные рифмы и обилие окказионализмов. Поэма Люблю (1922) отличается и от поэм Маяковского 1910-х и от поэмы Про это общим оптимистическим настроением. Все возможные конфликты (включая пребывание в тюрьме; впервые Маяковский пытается ввести в мифологизированный образ поэта Владимира Маяковского как крайне важную деталь коммунистические взгляды и революционные убеждения) отнесены в прошлое. Ничто более не мешает герою утолить свою жажду любви: На мне ж / с ума сошла анатомия. // Сплошное сердце – / гудит повсеместно. С 1923 практически во всех произведениях Маяковского без исключения применяется прием графической организации стиха, с которым с этого момента творчество поэта ассоциируется у большинства читателей, – разбивка строк на осмысленные фрагменты так называемой «лесенкой». Сам Маяковский в статье Как делать стихи? объясняет появление «лесенки» необходимостью передать особенности интонации, звучания стиха для «среднего» читателя, поскольку традиционная пунктуация слишком бедна для этого. В 1919–1922 Маяковский сотрудничал как художник и автор текстов, а затем и руководил мастерской по изготовлению так называемых «Окон РОСТА» (Российского телеграфного агентства) – плакатов, предназначенных для вывешивания в витринах пустующих магазинов и отражающих злободневные политические и военные события. С приходом Маяковского «Окна РОСТА» приобрели структуру, напоминающую современный комикс: серия рисунков, отображающая последовательно развивающиеся события, с краткими стихотворными подписями. Попытки сделать тексты более доступными малограмотному и малообразованному читателю обусловили обращение к стилизации под фольклор. Рисунки и тексты к плакатам были анонимны, и точно установить авторство Маяковского не всегда представляется возможным. С 1922 Маяковский активно участвовал в деятельности художественной группы Леф (Левый Фронт [искусств]), объединившейся вокруг одноименного журнала (1-й номер – 1923). В группу входили как литераторы (Маяковский, Б.Пастернак, Н.Асеев, С.Третьяков) и филологи (В.Шкловский, О.Брик), так и представители других областей искусства (С.Эйзештейн, Дзига Вертов, А.Родченко, В.Степанова). Кратко художественную программу Лефа можно определить как непосредственное отображение действительности: вместо «литературы вымысла» – «литература факта», вместо игрового кино – документальное, вместо живописи – фотография и т.д. Леф претендовал на исключительное место в искусстве СССР, на исключительную верность предлагавшихся им художественных методов и подходов к роли искусства. Поэма Про это (1923), напечатанная в первом номере журнала «Леф», содержавшем декларацию группы, подавалась как образец «литературы факта» (первое отдельное издание поэмы было проиллюстрировано фотомонтажами Родченко с использованием фотографий Маяковского и Л. Брик). В действительности поэма была тесно связана с творчеством Маяковского футуристического периода не только сюжетно (поэт любит женщину, целиком принадлежащую чуждому ему миру, который определяется как «обывательский»), но и по своей образности. В ней используются разные стилистические пласты (городской романс, разговорная речь) мотив двойничества (герой то ли отождествляет себя с белым медведем, то ли превращается в него; соотносится с комсомольцем-самоубийцей и с героем поэмы Человек). В финале поэмы Маяковский обращается к волновавшей его теме будущего воскрешения умерших. Поэта живо интересовали идеи русского философа-космиста Н.Федорова о будущем воскрешении всех живших людей. Однако герой поэмы, который свое земное не дожил, // на земле свое недолюбил, совершенно не уверен в своем будущем воскресении и надеется только на большелобого тихого химика из тридцатого века, который способен вернуть к жизни его и его любимую. В стихотворении Юбилейное (1924) Маяковский обращается к образу Пушкина, которого теперь объявляет великим поэтом – равным Владимиру Маяковскому: Может, / я / один / действительно жалею, // что сегодня / нету вас в живых. <…> После смерти / нам / стоять почти что рядом... В 1920-х активно работал (в сотрудничестве с А.Родченко) над рекламой и дизайном упаковки (трест «Моссельпром», «Резинотрест», ГУМ и др.; Серебряная медаль и диплом Выставки декоративно-прикладного искусства в Париже, 1925). Сложно определить, в какой степени Маяковский расценивал свои агитационные и рекламные стихи, работу в области дизайна как источник заработка; сам он, конечно, представлял эту деятельность то как приложение идейных установок Лефа к сфере литературы и изобразительного искусства, то как свою жертву ради победы революции (но я себя смирял, / становясь / на горло собственной песне – Во весь голос, 1930). Являясь штатным или внештатным корреспондентом множества советских газет, Маяковский часто писал стихи к определенным событиям, датам агитационного, пропагандистского содержания. Как журналист и как рекламный представитель треста «Моссельпром», он довольно часто бывал за рубежом, «буржуазная» действительность также становилась темой пропагандистских стихов. Также много писал для детей. Стихи Маяковского 1920-х становятся очень неровными: зачастую яркие строка или отдельный образ теряются в невыразительном тексте. Самые значительные поэмы Маяковского середины–второй половины 1920-х, Владимир Ильич Ленин (1924) и Хорошо! (1927), также уступают ранним. В них Маяковский пытается прибегнуть к тому же приему, что и в своих лучших образцах этой формы, – ввести в них в качестве персонажа мифологизированного поэта Владимира Маяковского. Однако герой-поэт и его чувства и переживания в обеих поэмах не становятся центральными; они, как и все использованные художественные средства, должны лишь оттенять идейное содержание; в то время как в ранних поэмах, Люблю и Про это и сюжет, и образная система строятся вокруг мифологизированного образа Владимира Маяковского. В послереволюционный период Маяковский пишет много публицистической прозы, стилизованной под разговорную речь, типичной для 1920-х. Маяковский активно выступал в различных городах СССР с чтением собственных стихов. Обязательным элементом таких вечеров были ответы-импровизации на записки из зала, сопровождавшиеся шутками, рассчитанными зачастую на самый невзыскательный вкус. Такие выступления были не только формой представления своих произведений, но и способом заработка. Современник вспоминал: «Читал он воистину замечательно. И голос чудный, богатый интонациями, сильный, звучный и гибкий, и разнообразие оттенков, великолепное умение без всяких ухищрений передать деталь – цветовую или звуковую…» В конце 1920-х Маяковский вновь обращается к драматургии. Его пьесы Клоп (1928, 1-я пост. – 1929) и Баня (1929, 1-я пост. – 1930) написаны для театра Мейерхольда. Они сочетают сатирическое изображение действительности 1920-х с развитием излюбленного мотива Маяковского – воскрешения и путешествия в будущее. В Клопе мотив развивается иронически: обнаруженный и по ошибке размороженный принявшими его за пролетария исследователями будущего «бывший рабочий» Присыпкин в финале оказывается в зоопарке как последний экземпляр давно вымершего «обывателиус вульгарис» вместе с представителем другого исчезнувшего вида – клопом. В Бане пришедшая из будущего Фосфорическая женщина забирает с собой на машине времени молодых энтузиастов, оставив в настоящем бюрократа Победоносикова. Мейерхольд очень высоко оценивал сатирический талант Маяковского-драматурга, сравнивая его по мощи иронии с Мольером. Однако критиками пьесы, в особенности – Баня, были восприняты крайне недоброжелательно. И, если в Клопе видели, как правило, художественные недостатки, искусственность, то к Бане предъявляли претензии идейного характера – говорили о преувеличении опасности бюрократизма, проблемы которого в СССР не существует, и т.д. В газетах появились резкие статьи против Маяковского, даже под заголовком «Долой маяковщину!» В феврале 1930, выйдя из состава Рефа (Революционный фронт [искусств], группа, образовавшаяся из остатков Лефа), Маяковский вступает в РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей), где сразу же подвергается нападкам за «попутничество». В марте 1930 Маяковский организовал ретроспективную выставку «20 лет работы», на которой были представлены все области его деятельности. (Срок в 20 лет отсчитывался, по-видимому, от написания в тюрьме первых стихов.) Выставку игнорировали и партийное руководство, и бывшие коллеги по Лефу/Рефу. Одно из множества обстоятельств: неуспех выставки «20 лет работы»; провал спектакля по пьесе Баня в театре Мейерхольда, подготовленный разгромными статьями в прессе; трения с другими членами РАПП; опасность потери голоса, которая сделала бы невозможными публичные выступления; неудачи в личной жизни (любовная лодка разбилась о быт – Неоконченное, 1930), или их стечение, стало причиной того, что 14 апреля 1930 Маяковский покончил с собой. Во многих произведениях (Флейта-позвоночник, Человек, Про это) Маяковский касается темы самоубийства лирического героя или его двойника; после его смерти эти темы были соответствующим образом переосмыслены читателями. Вскоре после смерти Маяковского, при активном участии членов РАПП, его творчество оказалось под негласным запретом, его произведения практически не публиковались. Ситуация изменилась в 1936, когда Сталин в резолюции на письмо Л.Брик с просьбой о содействии в сохранении памяти Маяковского, издании сочинений поэта, организации его музея, назвал Маяковского «лучшим талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Маяковский был практически единственным представителем художественного авангарда начала 20 в., чьи произведения оставались доступны широкой аудитории весь советский период. Для множества совершенно разных поэтов 1950–60-х дореволюционный Маяковский стал символом творческой свободы и художественного эксперимента. «Когда мы говорим о Маяковском, – писала Марина Цветаева, – оборачиваться нам, а может быть нашим внукам, придется не назад, а вперед. Говоря о поэте, дай нам Бог помнить о веке».