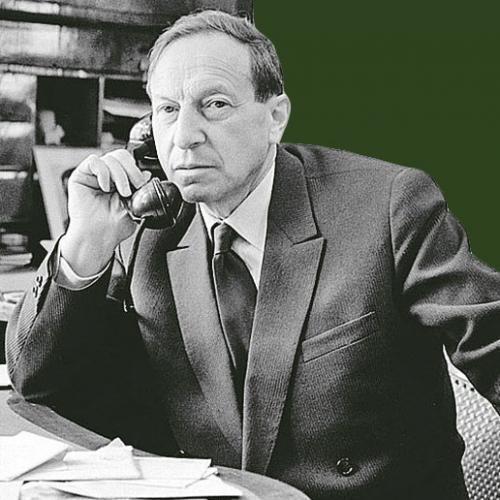

Фото Паустовский К.Г.

Паустовский К.Г. - Биография

В автобиографическом очерке Несколько отрывочных мыслей (1967) Паустовский писал: «Желание необыкновенного преследовало меня с детства. Мое состояние можно было определить двумя словами: восхищение перед воображаемым миром и – тоска из-за невозможности увидеть его. Эти два чувства преобладали в моих юношеских стихах и первой незрелой прозе». Огромное влияние на Паустовского, особенно в годы юности, оказал А.Грин.

Первый небольшой рассказ Паустовского На воде (1912), написанный в последний год учебы в гимназии, был напечатан в киевском альманахе «Огни».

По окончании гимназии Паустовский учился в Киевском университете, затем перевелся в Московский университет. Первая мировая война заставила его прервать учебу. Паустовский стал вожатым на московском трамвае, работал на санитарном поезде. В 1915 с полевым санитарным отрядом отступал вместе с русской армией по Польше и Белоруссии.

После гибели на фронте двух старших братьев Паустовский вернулся к матери в Москву, но вскоре снова начал скитальческую жизнь. В течение года работал на металлургических заводах в Екатеринославе и Юзовке и на котельном заводе в Таганроге. В 1916 стал рыбаком в артели на Азовском море. Живя в Таганроге, Паустовский начал писать свой первый роман Романтики (1916–1923, опубл. 1935). Этот роман, содержание и настроение которого соответствовали его названию, был отмечен авторским поиском лирико-прозаической формы. Паустовский стремился создать целостное сюжетное повествование о том, что ему довелось увидеть и почувствовать в юности. Один из героев романа, старый Оскар, всю жизнь противился тому, что его пытались превратить из художника в добытчика. Основной мотив Романтиков – судьба художника, который стремится преодолеть одиночество, – впоследствии встречался во многих произведениях Паустовского.

Февральскую и октябрьскую революции 1917 Паустовский встретил в Москве. После победы советской власти начал работать журналистом и «жил напряженной жизнью газетных редакций». Но вскоре писателя вновь «завертело»: он уехал в Киев, куда перебралась его мать, пережил там несколько переворотов во время Гражданской войны. Вскоре Паустовский оказался в Одессе, где попал в среду молодых писателей – И.Ильфа, И.Бабеля, Э.Багрицкого, Г.Шенгели и др. Прожив два года в Одессе, уехал в Сухум, затем перебрался в Батум, потом – в Тифлис. Странствия по Кавказу привели Паустовского в Армению и северную Персию.

В 1923 Паустовский вернулся в Москву и начал работать редактором РОСТА. В это время печатались не только его очерки, но и рассказы. В 1928 вышел первый сборник рассказов Паустовского Встречные корабли. В том же году был написан роман Блистающие облака. В этом произведении детективно-авантюрная интрига сочеталась с автобиографическими эпизодами, связанными с поездками Паустовского по Черноморью и Кавказу. В год написания романа писатель работал в газете водников «На вахте», с которой в то время сотрудничали А.С.Новиков-Прибой, М.А.Булгаков (одноклассник Паустовского по 1-й Киевской гимназии), В.Катаев и др.

В 1930-е годы Паустовский активно работал как журналист газеты «Правда» и журналов «30 дней», «Наши достижения» и др., побывал в Соликамске, Астрахани, Калмыкии и многих других местах – по сути, объездил всю страну. Многие впечатления этих поездок «по горячим следам», описанные в газетных очерках, воплотились в художественных произведениях. Так, герой очерка 1930-х годов Подводные ветры стал прототипом главного героя повести Кара-Бугаз (1932). История создания Кара-Бугаза подробно описана в книге очерков и рассказов Паустовского Золотая роза (1955) – одном из самых известных произведений русской литературы, посвященных осмыслению природы творчества. В Кара-Бугазе Паустовскому удалось рассказать о разработке залежей глауберовой соли в заливе Каспия так же поэтично, как о странствиях юноши-романтика в своих первых произведениях.

Преображению действительности, созданию рукотворных субтропиков посвящена повесть Колхида (1934). Прототипом одного из героев Колхиды стал великий грузинский художник-примитивист Н.Пиросмани.

После выхода в свет Кара-Бугаза Паустовский оставил службу и стал профессиональным писателем. По-прежнему много ездил, жил на Кольском полуострове и на Украине, побывал на Волге, Каме, Дону, Днепре и других великих реках, в Средней Азии, в Крыму, на Алтае, в Пскове, Новгороде, в Белоруссии и других местах. Особое место в его творчестве занимает Мещерский край, где Паустовский подолгу жил один или с друзьями-писателями – А.Гайдаром, Р.Фраерманом и др. О любимой им Мещере Паустовский писал: «Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашел в лесном Мещерском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда. Средней России – и только ей – я обязан большинством написанных мною вещей. Я упомяну только главные: Мещерская сторона, Исаак Левитан, Повесть о лесах, цикл рассказов Летние дни, Старый челн, Ночь в октябре, Телеграмма, Дождливый рассвет, Кордон 273, Во глубине России, Наедине с осенью, Ильинский омут» (речь идет о рассказах, написанных в 1930–1960-е годы). Среднерусская глубинка стала для Паустовского местом своеобразной «эмиграции», творческим – а возможно, и физическим – спасением в период сталинских репрессий. В годы Великой Отечественной войны Паустовский работал военным корреспондентом и писал рассказы, среди них Снег (1943) и Дождливый рассвет (1945), которые критики назвали нежнейшими лирическими акварелями. В 1950-е годы Паустовский жил в Москве и в Тарусе на Оке. Стал одним из составителей важнейших коллективных сборников демократического направления Литературная Москва (1956) и Тарусские страницы (1961). В годы «оттепели» активно выступал за литературную и политическую реабилитацию гонимых при Сталине писателей – Бабеля, Ю.Олеши, Булгакова, Грина, Н.Заболоцкого и др. В 1945–1963 Паустовский писал свое главное произведение – автобиографическую Повесть о жизни, состоящую из шести книг: Далекие годы (1946), Беспокойная юность (1954), Начало неведомого века (1956), Время больших ожиданий (1958), Бросок на юг (1959–1960), Книга скитаний (1963). В середине 1950-х годов к Паустовскому пришло мировое признание. Паустовский получил возможность путешествовать по Европе. Он побывал в Болгарии, Чехословакии, Польше, Турции, Греции, Швеции, Италии и др. странах; в 1965 долго жил на о.Капри. Впечатления от этих поездок легли в основу рассказов и путевых очерков 1950–1960-х годов Итальянские встречи, Мимолетный Париж, Огни Ла-Манша и др. Творчество Паустовского оказало огромное влияние на писателей, принадлежащих к так называемой «школе лирической прозы», – Ю.Казакова, С.Антонова, В.Солоухина, В.Конецкого и др. Умер Паустовский в Москве 14 июля 1968.