В наше время очень много говорится об экологических проблемах, об угрозе, которая нависла не только над природой, но и над нами — людьми. И это понятно, ведь мы — часть природы, одно из звеньев цепи, которая когда-то была прочной и надежной. Как же так случилось, что мы сами порвали эту цепь? Откуда возникло это нелепое, чудовищное противостояние между природой и человеком? Когда-то кто-то решил объявить человека "царем природы". Но "царь" этот оказался злым, жестоким и беспощадным. Он превратил окружающий мир не просто в подчиненного, а в раба. Точнее, попытался превратить. Потому что природа не сдается просто так. Человек объявил ей войну,— она готова дать достойный ответ. И тут вспоминаются слова Егора Полушкина из романа Е. Васильева "Не стреляйте в белых лебедей": "Никакой человек не царь ей, природе-то. Не царь, вредно это — царем-то зваться. Сын он ее, старший сыночек. Так разумным же будь, не вгоняй в гроб маменьку!"

Экологические вопросы не раз затрагивались в литературе. Взаимоотношениям природы и человека посвящено немало стихов, рассказов, повестей и романов. Потому что писатели и поэты, обладая чутким сердцем, отзывчивой душой и наблюдательным взглядом, не могут не заметить, а заметив, не могут остаться равнодушными к тому злу, которое все чаще причиняет человек окружающей его природе. Особенно остро конфликт между природой и человеком-потребителем раскрывается в произведениях современных писателей. И все чаще они рассматривают этот конфликт с философской точки зрения — как противостояние беззащитной красоты и наступательного, вселенского зла. Говоря об отношении человека к природе, большинство авторов идут дальше, глубже, перенося эти отношения в социальную сферу, делая их мерилом человеческих чувств, личности и общества в целом.

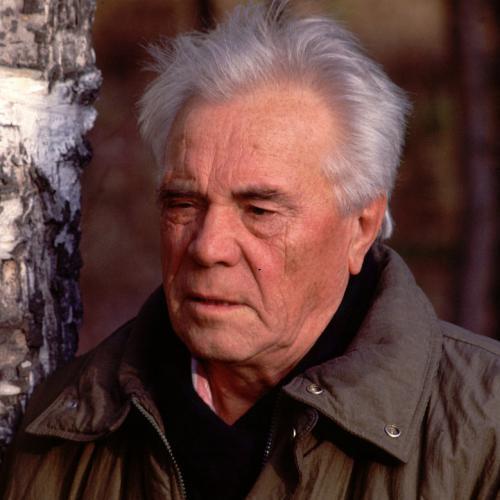

Именно такой философский подход использует в своем творчестве известный русский писатель Виктор Петрович Астафьев — признанный мастер, знающий и чувствующий природу, требующий бережного к ней отношения. Тема природы и человека в той или иной мере звучит во всех его произведениях. С помощью ее Астафьев стремится решать глобальные проблемы времени, искать пути совершенствования личности, пробуждать в человеке чувство сострадания. Тема природы захватила писателя с самых первых его рассказов для детей, где она в основном выражается в восторженном отношении к окружающему миру, в восхищении его красотой. Впоследствии же эта тема углубляется автором и начинает звучать уже как тема экологическая. Защита природы, защита человеческого в человеке — вот основная мысль, которая проходит через все творчество писателя. Она связана с высокими гуманистическими традициями всей русской классической литературы.

В большинстве произведений Астафьева главными действующими лицами являются природа, человек и сам автор. При этом природа выступает то в виде конкретных пейзажей, то как абстрактная философская категория. Разнообразными красками рисует писатель человека, чей образ в основном зависит от отношения к окружающему миру — как к миру природы, так и к миру людей. Каждый персонаж у Астафьева сложен и многогранен. И задача автора заключается в том, чтобы увидеть и оценить многообразные взаимосвязи человека и природы.

В рассказах писателя мы сталкиваемся с двумя противоположными видами этих взаимоотношений: с одной стороны, те, кто бездумно и жестоко уничтожает природу, с другой — те, кто стремится всеми способами сохранить, спасти окружающий мир. В этом отношении к природе проявляется в целом нравственная сущность человека. С теплотой и сочувствием рисует В. Астафьев образы душевных, чистых сердцем людей, например главная героиня рассказа "Людочка", сохранившая жестоких жизненных условиях доброту, порядочность, милосердие и уважение к людям. В этом произведении затронуты важнейшие вопросы: загрязнение окружающей среды, падение общественной нравственности и деградация личности. Все эти вопросы тесно взаимосвязаны и переплетаются между собой.

В городском парке люди выкопали канаву и проложили по ней трубу, а вот закопать забыли. "С годами к канаве приползло и разрослось, как ему хотелось, всякое дурнолесье и дуркотравье: бузина, малинник, тальник, волчатник, одичалый смородник, не рожавший ягод, и всюду развесистая полынь, жизнерадостные лопухи и колючки. Кое-где дурнину эту непролазную пробивало кривоствольными черемухами, две-три вербы, одна почерневшая от плесени упрямая береза росла и, отпрянув сажень на десять, вежливо пошумливая листьями, цвели в середине лета кособокие липы". Что же сделал с когда-то буйной и красивой природой человек? Как мог допустить все это? Вырублены леса, уничтожены цветы, плодородная в прошлом земля изрыта канавами, залитыми грязной зловонной водой. Уничтожив красоту, человек порвал все связи с окружающим миром. Он поработил природу, заставил работать на себя. Но чего он этим добился? Только постепенного самоуничтожения! Вместо того чтобы жить в согласии с природой, наслаждаться ее красотой и обогащать свой внутренний мир общением с ней, человек вынужден теперь бороться за собственное выживание.

Что же, как говорит Астафьев в повести "Царь-рыба", "пришла пора отчитаться за грехи, пробил крестный час". Люди ужасно эгоистичны и лицемерны, они не способны чувствовать чужую боль. Даже то, что еще осталось от природы, они испоганили, так как считали это ничьим. И в этом изуродованном мире все чаще появляются такие "изуродованные" люди, как Стрекач из "Людочки" — жалкое, нравственно одичавшее существо, которое собрало в себе все гадкое и подлое, что только может быть в человеке.

В. Астафьев в своих произведениях ставит вопрос не только об экологии природы, но и об экологии души. "Забылся в человеке человек!" —говорит писатель, и от этого все беды человеческие, все катастрофы. Разорваны связи человека с природой — отсюда великие нравственные потери, утрата человеком живой души. Автор убежден, что спасать природу необходимо не только вокруг человека, но и в нем самом.

Неразумность борьбы человека с окружающим миром, призрачность его победы, нравственные потери, которые несет человек от такой борьбы, показывает Астафьев в "Царь-рыбе". Рисуя противостояние человеческого и бесчеловечного, добра и зла, раздумывая о роли человека на земле, он стремится найти смысл жизни, отыскать вечные истины — то, на что мог бы стереться человек, чтобы выжить. В схватке с рыбой, перед лицом смерти, Игнатьич, герой повести, пересматривает всю свою жизнь, исповедуется перед самим собой и раскаивается. Он понимает, в чем его грех: всякое насилие над природой неизбежно приведет к гибели самого человека.

Автор показывает пробуждение души своего героя, полное нравственное перерождение, которое и спасает его от смерти. "Клянусь родом и подом: брошу рыбачить..." — обещает Игнатьич. И сдерживает свое обещание. Потому что постигает главную истину: смысл человеческой жизни в том, чтобы всегда оставаться человеком, не идти против своей совести. Не случайно, освободившись от рыбы, герой ощутил, что "ему сделалось легче". "Телу — оттого, что рыба не тянула вниз... душе — от какого-то, еще не постигнутого умом, освобождения". Да, человеческая душа очерствела, человек беспощадно губит природу, приближая возможные экологические катастрофы, приближая собственную гибель. Но все же В. Астафьев решительно не согласен с тем, что наступило время разрушения и ничего исправить нельзя. Он не может спокойно воспринимать надругательство над природой и убежден, что остались еще люди, которые, как и он, не утратили духовной чистоты. Еще есть шанс на спасение у человека и человечества. И этот шанс в том, чтобы оглянуться, осознать свои ошибки, увидеть красоту природы и сделать все возможное, чтобы сберечь, сохранить, приумножить эту красоту. Потому значительная роль отведена в произведениях Астафьева таким людям, как Аким, которого автор сравнивает со стойким северным цветком. Мать "подарила ему братьев и сестер, тундру и реку, чистое небо, солнце.;подарила ему братьев и сестер, тундру и реку, чистое небо, солнце... цветок, протыкающий землю веснами, звуки ветра, белизну снега...". И он благодарен ей за это. Всю доброту, все тепло своего сердца Аким с радостью отдает окружающим: "Дети и собаки его любили — верный признак души открытой и незлой". Верой в лучшее будущее, в то, что человечество одумается и тем самым спасет себя, проникнуты пейзажи Астафьева.

Красота природы, слияние с ней дают его героям силы для существования. Природа выступает единственным источником энергии и успокоения. Она очищает мысли и душу.

Писатель обращается к каждому из нас, призывая помнить, что природа и человек неразрывно связаны между собой. Губя природу, мы губим самих себя, разрушая связи не только с окружающим миром, но и с себе подобными. Поэтому, чтобы выжить и не потерять себя, мы обязаны соблюдать разумное равновесие между человеком, его внутренним миром и окружающей его природой.

Астафьев в своих произведениях выражает надежду на то, что еще не поздно осознать все это и наладить гармоничные отношения с миром.

"Красота спасет мир", — говорил Ф. М. Достоевский. Так давайте же научимся видеть эту красоту! Давайте впустим ее в свои сердца и будем беречь, как самое дорогое в жизни!