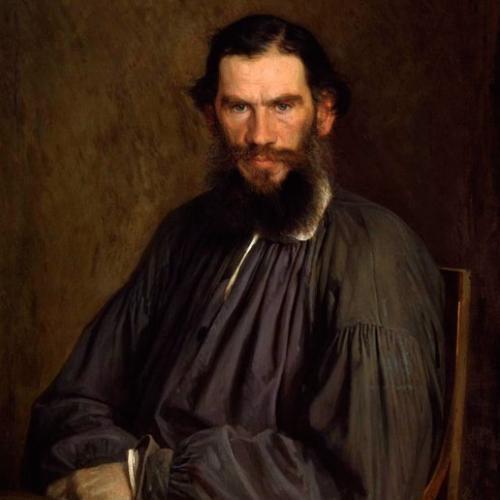

Фото Толстой Л.Н.

Толстой Л.Н. - Биография

Граф, русский писатель, член-корреспондент (1873), почетный академик (1900) Петербургской Академии Наук. Начиная с автобиографической трилогии "Детство" (1852), "Отрочество" (1852 — 54), "Юность" (1855 — 57), исследование "текучести" внутреннего мира, моральных основ личности стало главной темой произведений Толстого. Мучительные поиски смысла жизни, нравственного идеала, скрытых общих закономерностей бытия, духовный и социальный критицизм, вскрывающий "неправду" сословных отношений, проходят через все его творчество.

В повести "Казаки" (1863) герой, молодой дворянин, ищет выход в приобщении к природе, к естественной и цельной жизни простого человека. Эпопея "Война и мир" (1863 — 69) воссоздает жизнь различных слоев русского общества в Отечественную войну 1812 года, патриотический порыв народа, объединивший все сословия и обусловивший победу в войне с Наполеоном. исторические события и личные интересы, пути духовного самоопределения рефлексирующей личности и стихия русской народной жизни с ее "роевым" сознанием показаны как равноценные слагаемые природно-исторического бытия. В романе "Анна Каренина" (1873 — 77) — о трагедии женщины во власти разрушительной "преступной" страсти — Толстой обнажает ложные основы светского общества, показывает распад патриархального уклада, разрушение семейных устоев.

Восприятию мира индивидуалистическим и рационалистичным сознанием он противопоставляет самоценность жизни как таковой в ее бесконечности, неуправляемой переменчивости и вещной конкретности ("тайновидец плоти" — Д. С. Мережковский). С конца 1870-х годов переживает духовный кризис, позднее захваченный идеей нравственного усовершенствования и "опрощения" (породившей движение "толстовства"), толстой приходит ко все более непримиримой критикеобщественного устройства — современных бюрократических институтов, государства, церкви (в 1901 отлучен от православной церкви), цивилизации и культуры, всего жизненного уклада "образованных классов": роман "Воскресение" (1889 — 99), повесть "Крейцерова соната" (1887 — 89), драмы "Живой труп" (1900, опубл. в 1911) и "Власть тьмы" (1887).

Одновременно возрастает внимание к темам смерти, греха, покаяния и нравственного возрождения (повести "Смерть Ивана Ильича", 1884 — 86; "Отец Сергий", 1890 — 98, опубл. в 1912; "Хаджи-Мурат", 1896 — 1904, опубл. в 1912). Публицистические сочинения морализаторского характера, в том числе "Исповедь" (1879 — 82), "В чем моя вера?" (1884), где христианское учение о любви и всепрощении трансформируется в проповедь непротивления злу насилием. стремление согласовать образ мысли и жизни приводит к уходу Толстого из дома в Ясной Поляне; умер на станции Астапово. Биография Родился 28 августа (9 сентября н.с.) в имении Ясная Поляна Тульской губернии. По происхождению принадлежал к древнейшим аристократическим фамилиям России. Получил домашнее образование и воспитание. После смерти родителей (мать умерла в 1830, отец в 1837) будущий писатель с тремя братьями и сестрой переехал в Казань, к опекунше П. Юшковой. Шестнадцатилетним юношей поступил в Казанский университет, сначала на философский факультет по разряду арабско-турецкой словесности, затем учился на юридическом факультете (1844 — 47). В 1847, не окончив курс, ушел из университета и поселился в Ясной Поляне, полученной им в собственность как отцовское наследство.

Последующие четыре года будущий писатель провел в исканиях: пытался переустроить быт крестьян Ясной Поляны (1847), жил светской жизнью в Москве (1848), в Петербургском университете держал экзамены на степень кандидата права (весна 1849), определился на службу канцелярским служащим в Тульское дворянское депутатское собрание (осень 1849). В 1851 уехал из Ясной Поляны на Кавказ, место службы его старшего брата Николая, добровольцем участвовал в военных действиях против чеченцев. Эпизоды Кавказской войны описаны им в рассказах "Набег" (1853), "Рубка леса" (1855), в повести "Казаки" (1852 — 63). Сдал экзамен на юнкера, готовясь стать офицером. В 1854, будучи артиллерийским офицером, перевелся в Дунайскую армию, действовавшую против турок. На Кавказе Толстой всерьез начал заниматься литературным творчеством, пишет повесть "Детство", которая была одобрена Некрасовым и напечатана в журнале "Современник". Позже там была напечатана повесть "Отрочество" (1852 — 54).

Вскоре после начала Крымской войны Толстого по его личной просьбе перевели в Севастополь, где он участвовал в защите осажденного города, проявляя редкое бесстрашие. Награжден орденом св. Анны с надписью "За храбрость" и медалями "За защиту Севастополя". В "Севастопольских рассказах" он создал беспощадно достоверную картину войны, что произвело огромное впечатление на русское общество. В эти же годы написал последнюю часть трилогии — "Юность" (1855 — 56), в которой заявил себя не просто "поэтом детства", а исследователем человеческой природы. Этот интерес к человеку и желание понять законы душевной и духовной жизни сохранится и в дальнейшем творчестве. В 1855, приехав в Петербург, Толстой сблизился с сотрудниками журнала "Современник", познакомился с Тургеневым, Гончаровым, Островским, Чернышевским. Осенью 1856 вышел в отставку ("Военная карьера — не моя..." — пишет он в дневнике) и в 1857 отправился в полугодичное заграничное путешествие по Франции, Швейцарии, Италии, Германии. В 1859 открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, где сам проводил занятия. Помогал открыть более 20 школ в окрестных деревнях. С целью изучить постановку школьного дела за границей в 1860 — 1861 Толстой совершил вторую поездку в Европу, осматривал школы во Франции, Италии, Германии, Англии.

В Лондоне познакомился с Герценым, посетил лекцию Диккенса. В мае 1861 (год отмены крепостного права) возвратился в Ясную Поляну, вступил в должность мирового посредника и активно защищал интересы крестьян, решая их споры с помещиками о земле, за что тульское дворянство, недовольное его действиями, потребовало отстранения его от должности. В 1862 Сенат издал указ об увольнении Толстого. Началось тайное наблюдение за ним со стороны III отделения. Летом жандармы произвели обыск в его отсутствие, уверенные, что найдут тайную типографию, которую писатель якобы приобрел после встреч и долгого общения с Герценым в Лондоне. В 1862 жизнь Толстого, его быт упорядочились на долгие годы: он женился на дочери московского врача Софье Андреевне Берс и началась патриархальная жизнь в своем имении в качестве главы все увеличивающейся семьи. Толстые воспитали девятерых детей. 1860 — 1870-е годы были отмечены появлением в свет двух произведений Толстого, которые обессмертили его имя: "Война и мир" (1863 — 69), "Анна Каренина" (1873 — 77). В начале 1880-х семья Толстых переехала в Москву, чтобы дать образование подраставшим детям. С этого времени зимы Толстой проводил в Москве. Здесь в 1882 он участвовал в переписи московского населения, близко познакомился с жизнью обитателей городских трущоб, которую описал в трактате "Так что же нам делать?" (1882 — 86), и сделал вывод: "...Так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!" Новое миросозерцание Толстой выразил в произведении "Исповедь" (1879), где рассказал о перевороте в своих взглядах, смысл которых он видел в разрыве с идеологией дворянского класса и переходе на сторону "простого трудового народа".

Этот перелом привел Толстого к отрицанию государства, казенной церкви и собственности. Сознание бессмысленности жизни перед лицом неизбежной смерти привело его к вере в Бога. В основу своего учения кладет нравственные заповеди Нового Завета: требование любви к людям и проповедь непротивления злу насилием составляют смысл так называемого "толстовства", которое делается популярным не только в России, но и за границей. В этот период он пришел к полному отрицанию своей предшествующей литературной деятельности, занялся физическим трудом, пахал, шил сапоги, перешел на вегетарианскую пищу. В 1891 публично отказался от авторской собственности на все свои сочинения, написанные после 1880. Под влиянием друзей и истинных поклонников его таланта, а также личной потребности в литературной деятельности Толстой в 1890-е изменил свое отрицательное отношение к искусству. В эти годы создал драму "Власть тьмы" (1886), пьесу "Плоды просвещения" (1886 — 90), роман "Воскресение" (1889 — 99). В 1891, 1893, 1898 участвовал в помощи крестьянам голодающих губерний, организовал бесплатные столовые. В последнее десятилетие занимался, как и всегда, напряженным творческим трудом. Написаны повесть "Хаджи-Мурат" (1896 — 1904), драма "Живой труп" (1900), рассказ "После бала" (1903). В начале 1900 написал ряд статей, разоблачающих всю систему государственного управления. Правительство Николая II вынесло постановление, по которому Святейший Синод (высшее церковное учреждение России) отлучило Толстого от церкви, чем вызвало волну возмущения в обществе. В 1901 Толстой жил в Крыму, лечился после тяжелой болезни, часто встречался с Чеховым и М. Горьким. В последние годы жизни, когда Толстой состав- лял завещание, он оказался в центре интриг и раздоров между "толстовцами", с одной стороны, и женой, которая защищала благополучие своей семьи, детей — с другой. Стараясь привести свой образ жизни в соответствие с убеждениями и тяготясь барским укладом жизни в усадьбе. Толстой 10 ноября 1910 тайно покинул Ясную Поляну. Здоровье 82-летнего писателя не выдержало путешествия. Он простудился и, заболев, 20 ноября скончался в пути на станции Астапово Рязанс ко-Уральской железной дороги. Похоронен в Ясной Поляне.