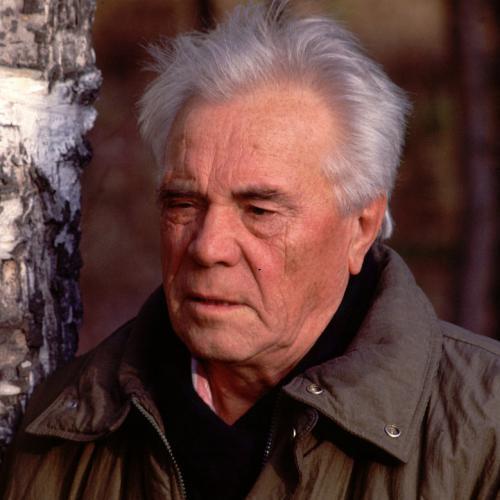

Виктор Астафьев является одним из талантливых писателей наших дней. Родился он в 1924 году, детство и юность прошли в Сибири. Вся жизнь и творчество связаны с родным и близким его сердцу краем; писатель всегда возвращается в родные места, куда бы ни бросала его жизнь. Предвоенное детство было трудным, сиротским; самые светлые воспоминания - привольная жизнь в деревне, бабушка Катерина, научившая любить людей и природу, жить по законам добра и справедливости.

С Великой Отечественной войны вернулся с несколькими ранениями и многими идеями, которые легли в основу его будущих произведений. Астафьева я знаю по рассказам «Перевал», «Кража», роману «Печальный детектив». Но наибольшее впечатление оставила книга «Царь-рыба», которой и посвящена моя работа. «Царь-рыба» - повествование рассказов, ранее услышанных автором от самих героев. Черемисин поведал об истории приезжих браконьеров, Николай - о славной собаке Боей, но больше всего автор ссылается на Акима. Однако непосредственно от лица этих героев повествование не ведется. Писатель художественно переплавляет их рассказы; преобладает его оценка героев, отбор фактов.

Именно фигура автора-повествователя объединяет отдельные главы этого произведения, придавая им художественную целостность. Все многоголосие проблем фокусируется на этом образе, черты его ясно просматриваются в главах «Царь-рыба», «Уха на Боганиде», «Сон о белых горах», где он внешне не присутствует. Слияние эпических и лирических начал придает жанру книги своеобразие и позволяет определить ее вид как лиро-эпическую повесть в рассказах. Астафьев не идеализирует природу и ее законы, а художественно исследует их противоречивое содержание. Природа не только врачует душу человека (глава «Капля»), но может быть слепа и жестока, как мы видим это, например, в главе «Поминки». Разум и духовный опыт позволяют человеку установить гармонические взаимоотношения между ним и природой, активно используя и пополняя ее богатства. Гармония взаимоотношений человека и природы, предполагающая и борьбу, исключает уничтожение.

В человеческой душе заложено чувство бережного отношения ко всему живому на земле, к красоте лесов, рек, морей. Бессмысленное уничтожение природы разрушающе сказывается на самом человеке. Природные и социальные законы не дают ему права переступить ту «черту, за которой кончается человек, и из дальних, наполненных пещерной жутью времен выставляет и глядит, не моргая, низколобое, клыкастое мурло первобытного дикаря».При всем разнообразии судеб, истории жизней героев условно можно разделить на две группы, исходя из оценок и отношения к ним автора-повествователя. Парамон Олсуфьев, бакенщик Павел Егорович, Кольша, Касьянка, Киряга-деревяга, Аким нарисованы с особой теплотой; повествование о них, как правило, окрашено эмоциональным тоном радости, с проявлением человеческой работы и уважения к живой душе этих героев. Астафьев не прием лет корыстолюбия, уничтожающего душу, слепой зависти и жестокости Зиновия Утробина, Командора, рыбака Грохотало, что определяет и авторскую оценку этих героев, составляющих вторую группу персонажей. Чувствительность и доброта делают человека слабым, считает Гога Герцев. Он искажает духовные и социальные связи людей, уничтожает свою душу и нравственно калечит окружающих.

В «Царь-рыбе» жизненный материал разных послевоенных десятилетий спрессован, подчиняясь философскому смыслу идейного содержания. Постоянное сравнение прошедшего с настоящим, стремление автора полнее воплотить характер, поступки; духовные черты персонажей обуславливают временные сдвиги в «Царь-рыбе». Повесть состоит из двух частей. Особое место в идейном содержании занимает глава «Боей», содержащая обобщенные художественные выводы. В этой главе характеризуется личность автора-повествователя, даются сведения о его жизни, намечаются сюжетные линии. Рассказы первой части повести имеют общую идейную направленность, в них отвергается хищничество, браконьерское отношение к природе. Развитие сюжетных линий тесно связано с образом повествователя. Важная идея заключена в сюжете рассказа «Царь-рыба»; название его вынесено в заглавие книги. Многоопытному, расчетливому Зиновию Утробину не по плечу оказалась борьба с царь-рыбой. «Яростная, тяжело раненная, но неукрощенная» уходит царь-рыба.

Волшебной называет ее автор в конце рассказа, отрицая жестокое, потребительское использование природных богатств. Природа тоже не приемлет отношений, которые навязывают ей Утробины, Герцевы и другие. Содержание второй части «Царь-рыбы» больше сосредоточено на нравственных, духовных проблемах человеческого бытия. На первый план выходит конфликт между Акимом и Герцевым. Писатель создает подробный внутренний портрет Акима. В главах «Уха на Боганиде», «Поминки», «Сон о белых горах» нет образа повествователя, сюжетная линия Акимов - Герцев тяготеет к саморазвитию. Выводы, которые подтверждает развязка в главе «Сон о белых горах», углубляются и поясняются в заключительной главе «Нет мне ответа!».

Эта глава завершает лирическое произведение Астафьева, придает ему целостность. В «Царь-рыбе» широк диапазон художественных приемов, использованных автором. Взять, к примеру, своеобразие интонационных переходов, приемы сатиры, юмора, иронии, подтверждающие авторское отношение к героям и явлениям. Разнообразные средства использует автор при создании образа Акима: интонация искреннего удивления его душе, умеющей чувствовать и откликаться на красивое в природе и человеке (глава «Туруханская лилия»); от иронического недовольства уступчивостью там, где не следовало, до романтических приемов в главе «Сон о белых горах», утверждающих значимость такого человека в миру людском. Изменяется Сибирь и ее люди, и автор стремится постичь эти процессы. Заключительные строки «Царь-рыбы» наиболее емко характеризуют образ писателя, мудрого современника, для которого творчество - это вечное стремление к истине, утверждение добра и красоты в кипучем биении жизни на земле.

В «Царь-рыбе» поставлено множество важных проблем: философских, нравственных, экологических и социальных. Так, например, в новелле «Капля» автором была затронута важная философская проблема, которую Астафьев формулирует в рассуждениях о капле, замершей на «заостренном конце продолговатого ивового листа».Капля у автора повествования - это отдельная человеческая жизнь. И продолжение существования каждой капли заключается в слиянии ее с другими, в образовании потока-реки жизни. Чрезвычайно важны здесь и размышления рассказчика о детях, в которых продолжаются наши краткие радости и благотворные печали, наша жизнь.

Астафьев утверждает, что жизнь человека не прекращается, не исчезает, а продолжается в наших детях и делах. Смерти нет, и в мире ничто не проходит бесследно - вот основная мысль, выраженная писателем в «Капле».В книге «Царь-рыба» есть новелла с таким же названием. Видимо, автор придает ей особое значение, поэтому мне хотелось бы подробнее остановиться именно на ней. Игнатьич - главный герой новеллы. Этого человека уважают односельчане за то, что он всегда рад помочь советом и делом, за сноровку в ловле рыбы, за ум и сметливость. Это самый зажиточный человек в селе, все делает «ладно» и разумно. Нередко он помогает людям, но в его поступках нет искренности. Не складываются у героя новеллы добрые отношения и со своим братом. В селе Игнатьич известен как самый удачливый и умелый рыбак. Чувствуется, что он в избытке обладает рыбацким чутьем, опытом предков и собственным, обретенным за долгие годы. Свои навыки Игнатьич часто использует во вред природе и людям, так как занимается браконьерством. Истребляя рыбу без счета, нанося природным богатствам реки непоправимый урон, главный герой новеллы сознает незаконность и неблаговидность своих поступков, боится «сраму», который может его постигнуть, если браконьера в темноте подкараулит лодка рыбнадзора. Заставляла же Игнатьича ловить рыбы больше, чем ему было нужно, жадность, жажда наживы любой ценой. Это и сыграло для него роковую роль при встрече с царь-рыбой. Астафьев очень ярко описывает ее: рыба походила на «доисторического ящера», «глазки без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе».ко описывает ее: рыба походила на «доисторического ящера», «глазки без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе».

Игнатьича поражают размеры осетра, выросшего на одних «козявках» и «вьюнцах», он с удивлением называет его «загадкой природы». С самого начала, с того момента, как увидел Игнатьич царь-рыбу, что-то «зловещее» показалось ему в ней, и позже герой новеллы понял, что «одному не совладать с этаким чудищем».Желание позвать на подмогу брата с механиком вытеснила всепоглощающая жадность: «Делить осетра?.. В осетре икры ведра два, если не больше. Икру тоже на троих?!» Игнатьич в эту минуту даже сам устыдился своих чувств. Но через некоторое время «жадность он почел азартом», а желание поймать осетра оказалось сильнее голоса разума. Кроме жажды наживы, была еще одна причина, заставившая Игнатьича помериться силами с таинственным существом. Это удаль рыбацкая. «А-а, была не была! - подумал главный герой новеллы. - Царь-рыба попадается раз в жизни, да и то не «всякому Якову».Отбросив сомнения, «удало, со всего маху Игнатьич жахнул обухом топора в лоб царь-рыбу...».Образ топора в этом эпизоде вызывает ассоциацию с Раскольниковым. Но герой Достоевского поднял его на человека, а Игнатьич замахнулся на саму мать-природу. Герой новеллы думает, что ему все дозволено. Но Астафьев считает, что эта вседозволенность не может быть ничьим правом.