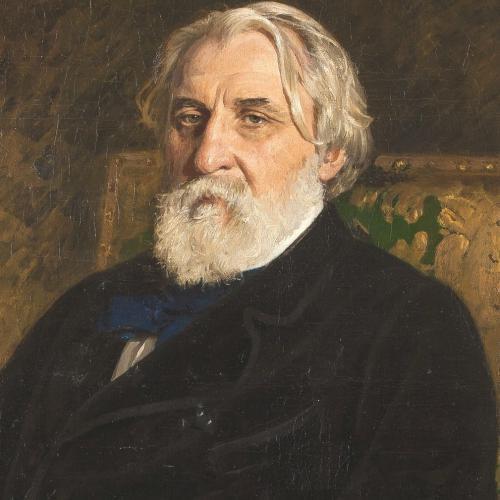

В произведениях другого русского писателя-пейзажиста — Тургенева — природа также играет очень большую, хотя и несколько иную роль. С самого начала своего творчества, с «Записок охотника», Тургенев прославился как мастер пейзажа. Критика единодушно отмечала, что пейзаж у Тургенева всегда подробен и верен, он смотрит на природу не просто взглядом наблюдателя, но знающего человека, и даже птицы у него за- молкают не все разом, а по породам. Писать так, как Тургенев, мог лишь человек, чей личный контакт с природой был очень глубоким и задушевным. В то же время пейзажи Тургенева не просто натуралистически верны и подробны, они в высшей степени психологичны, всегда насыщены определенным настроением — в этом Тургенев близок такому поэту, как Фет. Именно в этой функции — создавать определенный эмоциональный настрой — и используется Тургеневым пейзаж в первую очередь. Очень часто именно пейзаж ставит последнюю точку в тургеневском повествовании о героях, подводит эмоциональный итог всей их жизни — таков, например, пейзаж в концовке романов «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети». Умение создавать через пейзаж определенное эмоциональное состояние оказывалось очень полезным для целей Тургенева-психолога. Очень часто внутренний мир героев воссоздается не прямо, а через обращение к природе, которую в данный момент воспринимает человек. И дело здесь не только в том, что сам пейзаж способен определенным образом воздействовать на настроение человека, а еще и в том, что человек очень часто находится в состоянии гармонии с природой, и тогда «настроение» природы становится и его настроением, причем к этому приему Тургенев прибегает как правило тогда, когда надо воспроизвести тонкие, смутные, трудноуловимые, но в то же время и наиболее интересные и поэтические внутренние состояния персонажей, как, например, в следующем отрывке: «Так размышлял Аркадий… а пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка, все — деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, виясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления… Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял».

О внутреннем мире Аркадия можно здесь сказать очень кратко, потому что эмоциональный тон, настроение героя уже заданы и определены предшествующим описанием радостной майской природы. Изображение эмоционального состояния героев через аналогию с «настроением природы» — один из наиболее тонких и действенных приемов тургеневского психологизма.

Однако в романах Тургенева, а особенно в «Отцах и детях», природа играет не только эстетическую, но и идейную роль. Для Тургенева природа была одной из наиболее высоких и безусловных жизненных ценностей, и способность воспринимать ее живо, чутко, эстетически любоваться ею и чувствовать себя частью природы характеризует обыкновенно лишь положительных героев писателя. Через отношение персонажа к природе выражается авторская оценка его характера, зачастую выносится авторский приговор персонажу. В «Отцах и детях» эта неоспоримая для Тургенева нравственная и эстетическая ценность становится объектом полемики, не столь явной, как, например, полемика об аристократии или русском мужике, но не менее значимой для характеристики героев романа. Главный герой романа, Евгений Базаров, со свойственной нигилизму категоричностью отвергает эстетическое любование природой, как и вообще все то, что он называет «романтизмом» или «вздором». Для него «природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», то есть для Базарова характерно утилитарное восприятие природы, но никак не эстетическое. Природа не становится для него объектом высокого и бескорыстного наслаждения, и в этом, по Тургеневу, сказывается ущербность этого характера, его ограниченность. Неумение и нежелание воспринимать природу как духовную ценность — это явление того же порядка, что и циническое отношение Базарова к женщинам, высокомерное неприятие искусства, нетерпимость к чужим мнениям. Все это, с точки зрения Тургенева, обличает в человеке недостаток подлинной культуры, без которой человек рискует обратиться в животное. (Правда, Базарову некогда и негде было приобрести эту культуру, так что это не вина, а скорее беда поколения «нигилистов».) Заметим, что природа у Тургенева очень часто лечит душевные раны героев, помогает им справиться со сложными и тяжелыми душевными состояниями. Базарову же такого утешения и примирения с жизнью в образе природы не дано — природа мстит ему за прагматизм и равнодушие.

Не один Базаров в тургеневском романе проходит «проверку природой». Задушевное к ней отношение характерно, например, для Аркадия, что выгодно отличает его от старшего друга и показывает, что суровость нигилизма для Аркадия была всего лишь подражательной маской, а в сущности это очень мягкий и душевно чуткий, даже нежный человек. И это, безусловно, располагает читателя в его пользу. А вот как сопоставляются в своем отношении к природе братья Кирсановы. Поэтическая природа летнего вечера аккомпанирует размышлениям и чувствам Николая Петровича. Он, чуткий и эстетически культурный человек, долго бродит по вечернему саду, всей душой ощущая его очарование и будучи не в силах «расстаться с этой темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этой грустью, с этой тревогой…». А вот для душевного состояния Павла Петровича та же самая поэтическая природа предстает уже контрастом, он не может слиться с ней, она не рождает в нем никакого эмоциональной отзвука: «Павел Петрович дошел до конца сада и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа…».

Таким образом, в произведениях Тургенева пейзаж — это не только прием, позволяющий создать определенное эмоциональное настроение, но и одна из важнейших, бесспорных жизненных ценностей, отношением к которой проверяется человек.