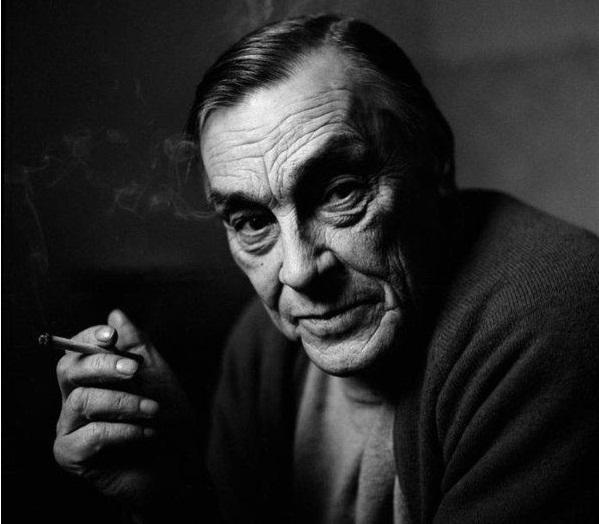

Фото Тарковский А.А.

Изменить

Тарковский А.А. - Биография

25 июня 1907 года родился Арсений Тарковский, поэт, переводчик, прозаик, отец великого кинорежиссера Андрея Тарковского.

Я человек, я посредине мира,

За мною мириады инфузорий,

Передо мною мириады звезд.

Я между ними лег во весь свой рост -

Два берега связующее море,

Два космоса соединивший мост.

Так говорил о себе этот человек, определяя свое место в мире - не только в нашем, материальном, но и, пожалуй, в мире поэзии. В самом деле: если мы обратимся ко времени, в котором жил Арсений Тарковский, то увидим, что жизнь его является как бы связующей нитью между поэтами серебряного века и современными. Будучи моложе Ахматовой и Цветаевой, с которыми его связывала крепкая дружба, он впитал традиции поэтов этого поколения, пронес их через свое творчество, пропустив сквозь призму собственной индивидуальности.

При жизни поэт был известен большей частью как замечательный переводчик Абу-ль-Ала-аль-Маари, Низами, Махтумкули, Кемине, Саят-Новы, Важа Пшавелы, Адама Мицкевича, Молланепеса, Григола Орбелиани и многих других.

Арсений Александрович Тарковский родился в Елизаветграде в семье бывшего народовольца. Окончив единую трудовую школу, переехал в Москву. Там начинающий поэт посещает Высшие государственные литературные курсы при Всероссийском Союзе поэтов. Его первым поэтическим наставником был Г. А. Шенгели, по чьей рекомендации молодой Тарковский начал работать в газете "Гудок". В это же время (1924-1926) там трудятся Михаил Булгаков, Ю. Олеша, И. Ильф, Е. Петров, В. Катаев. Тогда же он знакомится с Мандельштамом и Цветаевой, вернувшейся из эмиграции.

В 1932 году начинают выходить его первые переводы, а в 1940 году поэт становится членом Союза писателей.

Вторая мировая война врывается в его жизнь. И Тарковский идет добровольцем на фронт. Сначала он - корреспондент газеты 16-й армии "Боевая тревога". Затем принимает участие в боях под Москвой, продолжает службу на Западном, Брянском, 2-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах. После ранения и ампутации ноги Арсений Тарковский вынужден демобилизоваться в звании гвардии капитана.

После войны поэт готовит к изданию сборник "Стихи разных лет". Однако выпустить в свет его не удается: выходит печально известное постановление ЦК ВКП(б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград", и издание книги становится невозможным. Тарковский-поэт долго остается неизвестным массовому читателю. Но не Тарковский-переводчик: его великолепные переводы восточных поэтов продолжают издаваться. Сборник собственных стихов "Перед снегом" удается издать лишь в 1962 году. Почти одновременно на экраны выходит фильм Андрея Тарковского "Иваново детство", где звучат стихи поэта. Анна Ахматова оценила сборник как "драгоценный подарок современному читателю". Вслед за первым сборником начинают появляться другие: "Земле - земное" (1966), "Вестник" (1969), "Стихотворения" (1974), "Волшебные горы" (1978), "Зимний день" (1980), "Избранное" (1982), "Стихи разных лет" (1983), "От юности до старости" (1987), "Звезда над Арагацем" (1988).

Как, пожалуй, каждый поэт, Тарковский в своих стихах говорит не только о вечных ценностях, но и декларирует устами лирического героя свой личный кодекс чести:

Мне стыдно руки жать льстецам,

Лжецам, ворам и подлецам,

Прощаясь, улыбаться им

И их любовницам дрянным.

За признанием поэта народом последовало признание власть предержащими: он был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, удостоен Государственной премии Каракалпакской АССР им. Бердаха, Государственной премии Туркменской ССР имени Махтумкули. Государственная премия СССР была присуждена Арсению Александровичу Тарковскому уже посмертно.

Сердце поэта перестало биться 27 мая 1989 года.

Я человек, я посредине мира,

За мною мириады инфузорий,

Передо мною мириады звезд.

Я между ними лег во весь свой рост -

Два берега связующее море,

Два космоса соединивший мост.

Так говорил о себе этот человек, определяя свое место в мире - не только в нашем, материальном, но и, пожалуй, в мире поэзии. В самом деле: если мы обратимся ко времени, в котором жил Арсений Тарковский, то увидим, что жизнь его является как бы связующей нитью между поэтами серебряного века и современными. Будучи моложе Ахматовой и Цветаевой, с которыми его связывала крепкая дружба, он впитал традиции поэтов этого поколения, пронес их через свое творчество, пропустив сквозь призму собственной индивидуальности.

При жизни поэт был известен большей частью как замечательный переводчик Абу-ль-Ала-аль-Маари, Низами, Махтумкули, Кемине, Саят-Новы, Важа Пшавелы, Адама Мицкевича, Молланепеса, Григола Орбелиани и многих других.

Арсений Александрович Тарковский родился в Елизаветграде в семье бывшего народовольца. Окончив единую трудовую школу, переехал в Москву. Там начинающий поэт посещает Высшие государственные литературные курсы при Всероссийском Союзе поэтов. Его первым поэтическим наставником был Г. А. Шенгели, по чьей рекомендации молодой Тарковский начал работать в газете "Гудок". В это же время (1924-1926) там трудятся Михаил Булгаков, Ю. Олеша, И. Ильф, Е. Петров, В. Катаев. Тогда же он знакомится с Мандельштамом и Цветаевой, вернувшейся из эмиграции.

В 1932 году начинают выходить его первые переводы, а в 1940 году поэт становится членом Союза писателей.

Вторая мировая война врывается в его жизнь. И Тарковский идет добровольцем на фронт. Сначала он - корреспондент газеты 16-й армии "Боевая тревога". Затем принимает участие в боях под Москвой, продолжает службу на Западном, Брянском, 2-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах. После ранения и ампутации ноги Арсений Тарковский вынужден демобилизоваться в звании гвардии капитана.

После войны поэт готовит к изданию сборник "Стихи разных лет". Однако выпустить в свет его не удается: выходит печально известное постановление ЦК ВКП(б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград", и издание книги становится невозможным. Тарковский-поэт долго остается неизвестным массовому читателю. Но не Тарковский-переводчик: его великолепные переводы восточных поэтов продолжают издаваться. Сборник собственных стихов "Перед снегом" удается издать лишь в 1962 году. Почти одновременно на экраны выходит фильм Андрея Тарковского "Иваново детство", где звучат стихи поэта. Анна Ахматова оценила сборник как "драгоценный подарок современному читателю". Вслед за первым сборником начинают появляться другие: "Земле - земное" (1966), "Вестник" (1969), "Стихотворения" (1974), "Волшебные горы" (1978), "Зимний день" (1980), "Избранное" (1982), "Стихи разных лет" (1983), "От юности до старости" (1987), "Звезда над Арагацем" (1988).

Как, пожалуй, каждый поэт, Тарковский в своих стихах говорит не только о вечных ценностях, но и декларирует устами лирического героя свой личный кодекс чести:

Мне стыдно руки жать льстецам,

Лжецам, ворам и подлецам,

Прощаясь, улыбаться им

И их любовницам дрянным.

За признанием поэта народом последовало признание власть предержащими: он был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, удостоен Государственной премии Каракалпакской АССР им. Бердаха, Государственной премии Туркменской ССР имени Махтумкули. Государственная премия СССР была присуждена Арсению Александровичу Тарковскому уже посмертно.

Сердце поэта перестало биться 27 мая 1989 года.

Изменить