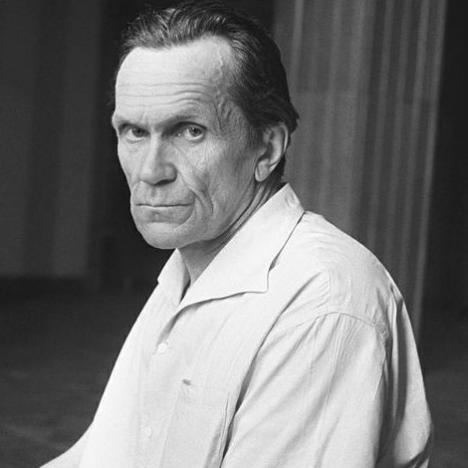

Фото Шаламов В.Т.

Шаламов В.Т. - Биография

В 1914 поступил в гимназию, в 1923 окончил вологодскую школу 2-й ступени. В 1924 уехал из Вологды и устроился работать дубильщиком на кожевенном заводе в г.Кунцево Московской обл. В 1926 поступил в МГУ на факультет советского права.

В это время Шаламов писал стихи, участвовал в работе литературных кружков, посещал литературный семинар О.Брика, различные поэтические вечера и диспуты. Стремился активно участвовать в общественной жизни страны. Установил связь с троцкистской организацией МГУ, участвовал в демонстрации оппозиции к 10-летию Октября под лозунгами «Долой Сталина!» 19 февраля 1929 был арестован. В автобиографической прозе Вишерский антироман (1970–1971, не завершена) написал: «Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни – первым истинным испытанием в жестких условиях».

Шаламов был осужден на три года, которые провел на северном Урале в Вишерском лагере. В 1931 был освобожден и восстановлен в правах. До 1932 работал на строительстве химкомбината в г.Березники, затем возвратился в Москву. До 1937 работал журналистом в журналах «За ударничество», «За овладение техникой», «За промышленные кадры». В 1936 состоялась его первая публикация – рассказ Три смерти доктора Аустино был напечатан в журнале «Октябрь».

12 января 1937 Шаламов был арестован «за контрреволюционную троцкистскую деятельность» и осужден на 5 лет заключения в лагерях с использованием на физических работах. Он уже находился в следственном изоляторе, когда в журнале «Литературный современник» вышел его рассказ Пава и дерево. Следующая публикация Шаламова (стихи в журнале «Знамя») состоялась в 1957.

Шаламов работал в забоях золотого прииска в Магадане, затем, будучи осужден на новый срок, попал на земляные работы, в 1940–1942 работал в угольном забое, в 1942–1943 на штрафном прииске в Джелгале. В 1943 получил новый 10-летний срок «за антисоветскую агитацию», работал в шахте и лесорубом, пытался бежать, после чего оказался на штрафной зоне.

Жизнь Шаламову спас врач А.М.Пантюхов, который направил его на фельдшерские курсы при больнице для заключенных. По окончании курсов Шаламов работал в хирургическом отделении этой больницы и фельдшером в поселке лесорубов. В 1949 Шаламов начал писать стихи, составившие сборник Колымские тетради (1937–1956). Сборник состоит из 6 разделов, озаглавленных Шаламовым Синяя тетрадь, Сумка почтальона, Лично и доверительно, Златые горы, Кипрей, Высокие широты.

В стихах Шаламов считал себя «полпредом» заключенных, гимном которых стало стихотворение Тост за речку Аян-урях. Впоследствии исследователи творчества Шаламова отмечали его стремление показать в стихах духовную силу человека, способного даже в условиях лагеря думать о любви и верности, о добре и зле, об истории и искусстве. Важным поэтическим образом Шаламова является стланник – колымское растение, выживающее в суровых условиях. Сквозная тема его стихов – отношения человека и природы (Славословие собакам, Баллада о лосенке и др.). Поэзия Шаламова пронизана библейскими мотивами. Одним из главных произведений Шаламов считал поэму Аввакум в Пустозерске, в которой, согласно авторскому комментарию, «исторический образ соединен и с пейзажем, и с особенностями авторской биографии».

В 1951 Шаламов был освобожден из лагеря, но еще в течение двух лет ему было запрещено покидать Колыму, он работал фельдшером лагпункта и уехал только в 1953. Его семья распалась, взрослая дочь не знала отца. Здоровье было подорвано, он был лишен права жить в Москве. Шаламову удалось устроиться на работу агентом по снабжению на торфоразработках в пос. Туркмен Калининской обл. В 1954 начал работу над рассказами, составившими сборник Колымские рассказы (1954–1973). Этот главный труд жизни Шаламова включает в себя шесть сборников рассказов и очерков – Колымские рассказы, Левый берег, Артист лопаты, Очерки преступного мира, Воскрешение лиственницы, Перчатка, или КР-2. Все рассказы имеют документальную основу, в них присутствует автор – либо под собственной фамилией, либо называемый Андреевым, Голубевым, Кристом. Однако эти произведения не сводятся к лагерным мемуарам. Шаламов считал недопустимым отступать от фактов в описании жизненной среды, в которой происходит действие, но внутренний мир героев создавался им не документальными, а художественными средствами. Стиль писателя подчеркнуто антипатетичен: страшный жизненный материал требовал, чтобы прозаик воплощал его ровно, без декламации. Проза Шаламова трагедийна по своей природе, несмотря на наличие в ней немногочисленных сатирических образов. Автор не раз говорил и об исповедальном характере Колымских рассказов. Свою повествовательную манеру он называл «новой прозой», подчеркивая, что ему «важно воскресить чувство, необходимы необычайные новые подробности, описания по-новому, чтобы заставить поверить в рассказ, во все остальное не как в информацию, а как в открытую сердечную рану». Лагерный мир предстает в Колымских рассказах как мир иррациональный.

Шаламов отрицал необходимость страдания. Он убедился в том, что в пучине страдания происходит не очищение, а растление человеческих душ. В письме к А.И.Солженицыну он писал: «Лагерь – отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно».

В 1956 Шаламов был реабилитирован и переехал в Москву. В 1957 стал внештатным корреспондентом журнала «Москва», тогда же были опубликованы его стихи. В 1961 вышла книга его стихов Огниво. В 1979 в тяжелом состоянии был помещен в пансионат для инвалидов и престарелых. Потерял зрение и слух, с трудом двигался.

Книги стихов Шаламова выходили в СССР в 1972 и 1977. Колымские рассказы изданы в Лондоне (1978, на русском языке), в Париже (1980–1982, на французском языке), в Нью-Йорке (1981–1982, на английском языке). После их публикации к Шаламову пришла мировая известность. В 1980 французское отделение Пен-клуба наградило его Премией свободы.

Умер Шаламов в Москве 17 января 1982.