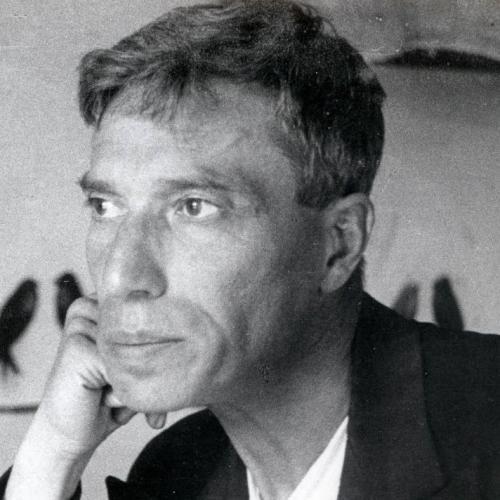

Фото Пастернак Б.Л.

Пастернак Б.Л. - Биография

Начиналось же все с музыки. И живописи. Мать будущего поэта Розалия Исидоровна Кауфман была замечательной пианисткой, ученицей Антона Рубинштейна. Отец – Леонид Осипович Пастернак, знаменитый художник, иллюстрировавший произведения Льва Толстого, с которым был тесно дружен.

Дух творчества жил в квартире Пастернаков на правах главного, всеми боготворимого члена семьи. Здесь часто устраивались домашние концерты с участием Александра Скрябина, которого Борис обожал. «Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней – Скрябина», – вспоминал он впоследствии. Мальчику прочили карьеру музыканта. Еще в пору учебы в гимназии он прошел 6-летний курс композиторского факультета консерватории, но... В 1908 Борис оставил музыку – ради философии. Он не мог себе простить отсутствие абсолютного музыкального слуха.

Юноша поступил на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета. Весной 1912 на скопленные матерью деньги он поехал продолжать учебу в немецкий город Марбург – центр тогдашней философской мысли. «Это какое-то глухое напряжение архаического. И это напряжение создает все: сумерки, душистость садов, опрятное безлюдье полдня, туманные вечера. История становится здесь землею», – так Пастернак описывал полюбившийся навеки город в одном из писем на родину.

Глава марбургской школы философов-неокантианцев Герман Коген предложил Пастернаку остаться в Германии для получения докторской степени. Карьера философа складывалась как нельзя более удачно. Однако и этому началу не суждено было осуществиться. Молодой человек впервые серьезно влюбляется в бывшую свою ученицу Иду Высоцкую, заехавшую вместе с сестрой в Марбург, чтобы навестить Пастернака. Всем его существом завладевает Поэзия.

Я вздрагивал. Я загорался и гас.

Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, –

Но поздно, я сдрейфил, и вот мне – отказ.

Как жаль ее слёз! Я святого блаженней.

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтён

Вторично родившимся. Каждая малость

Жила и, не ставя меня ни во что,

В прощальном значеньи своём подымалась.

(Марбург)

Стихи приходили и раньше, но лишь теперь их воздушная стихия нахлынула столь мощно, неодолимо, взахлеб, что стало невозможно ей противостоять. Позже в автобиографической повести Охранная грамота (1930) поэт попытался обосновать свой выбор, а заодно дать определение этой овладевшей им стихии – сквозь призму философии: «Мы перестаем узнавать действительность. Она предстает в какой-то новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим состоянием. Помимо этого состояния все на свете названо. Не названо и ново только оно. Мы пробуем его назвать. Получается искусство».

По возвращении в Москву Пастернак входит в литературные круги, в альманахе Лирика впервые напечатаны несколько не переиздававшихся им впоследствии стихотворений. Вместе с Николаем Асеевым и Сергеем Бобровым поэт организовывает группу новых или «умеренных» футуристов – «Центрифуга».

В 1914 вышла первая книга стихов Пастернака – Близнец в тучах. Название было, по словам автора, «до глупости притязательно» и выбрано «из подражания космологическим мудреностям, которыми отличались книжные заглавия символистов и названия их издательств». Многие стихотворения этой, а также следующей (Поверх барьеров, 1917) книг поэт впоследствии значительно переработал, другие никогда не переиздавал.

В том же, 1914, он познакомился с Владимиром Маяковским, которому суждено было сыграть огромную роль в судьбе и творчестве раннего Пастернака: «Искусство называлось трагедией, – писал он в Охранной грамоте. – Трагедия называлась Владимир Маяковский. Заглавье скрывало гениально простое открытие, что поэт не автор, но – предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру».

«Время и общность влияний» – вот что определило взаимоотношения двух поэтов. Именно схожесть вкусов и пристрастий, перерастающая в зависимость, неизбежно подтолкнула Пастернака к поиску своей интонации, своего взгляда на мир.

Марина Цветаева, посвятившая Пастернаку и Маяковскому статью Эпос и лирика современной России (1933), определяла разницу их поэтик строчкой из Тютчева: «Все во мне и я во всем». Если Владимир Маяковский, писала она, – это «я во всем», то Борис Пастернак, безусловно – «все во мне».

Действительное «лица необщее выраженье» было обретено в третьей по счету книге – Сестра моя – жизнь (1922). Не случайно, что с нее Пастернак вел отсчет своему поэтическому творчеству. Книга включила стихи и циклы 1917 и была, как и год их создания, поистине революционной – но в другом, поэтическом значении этого слова:

Это – круто налившийся свист,

Это – щёлканье сдавленных льдинок,

Это – ночь, леденящая лист,

Это – двух соловьёв поединок.

(Определение поэзии)

Новым в этих стихах было все. Отношение к природе – как бы изнутри, от лица природы. Отношение к метафоре, раздвигающей границы описываемого предмета – порой до необъятности. Отношение к любимой женщине, которая...вошла со стулом, / Как с полки, жизнь мою достала / И пыль обдула.

Подобно «запылившейся жизни» в данных строках, все явления природы наделены в творчестве Пастернака не свойственными им качествами: гроза, рассвет, ветер очеловечиваются; трюмо, зеркало, рукомойник оживают – миром правит «всесильный бог деталей»:

Огромный сад тормошится в зале,

Подносит к трюмо кулак,

Бежит на качели, ловит, салит,

Трясёт – и не бьёт стекла!

(Зеркало)

«Действие Пастернака равно действию сна, – писала Цветаева. – Мы его не понимаем. Мы в него попадаем. Под него попадаем. В него – впадаем... Мы Пастернака понимаем так, как нас понимают животные». Любой мелочи сообщается мощный поэтический заряд, всякий сторонний предмет испытывает на себе притяжение пастернаковской орбиты. Это и есть «все во мне».

Эмоциональную струю Сестры моей – жизни, уникального в русской литературе лирического романа, подхватила следующая книга Пастернака Темы и вариации (1923). Подхватила и приумножила:

Я не держу. Иди, благотвори.

Ступай к другим. Уже написан Вертер,

А в наши дни и воздух пахнет смертью:

Открыть окно, что жилы отворить.

(Разрыв)

Между тем, эпоха предъявляла к литературе свои жестокие требования – «заумная», «маловразумительная» лирика Пастернака была не в чести. Пытаясь осмыслить ход истории с точки зрения социалистической революции, Пастернак обращается к эпосу – в 20-х годах он создает поэмы Высокая болезнь (1923–1928), Девятьсот пятый год (1925–1926), Лейтенант Шмидт (1926–1927), роман в стихах Спекторский (1925–1931). «Я считаю, что эпос внушен временем, и потому... перехожу от лирического мышления к эпике, хотя это очень трудно», – писал поэт в 1927.

Наряду с Маяковским, Асеевым, Каменским, Пастернак входил в эти годы в ЛЕФ («Левый фронт искусств»), провозгласивший создание нового революционного искусства, «искусства-жизнестроения», должного выполнять «социальный заказ», нести литературу в массы. Отсюда обращение к теме первой русской революции в поэмах Лейтенант Шмидт, Девятьсот пятый год, отсюда же обращение к фигуре современника, обыкновенного «человека без заслуг», ставшего поневоле свидетелем последней русской революции, участником большой Истории – в романе Спекторский. Впрочем, и там, где поэт берет на себя роль повествователя, ощущается свободное, не стесненное никакими формами дыхание лирика:

То был двадцать четвёртый год. Декабрь

Твердел, к окну витринному притёртый.

И холодел, как оттиск медяка

На опухоли тёплой и нетвёрдой.

(Спекторский)

Привыкшему руководствоваться правотою чувств, Пастернаку с трудом удается роль «современного» и «своевременного» поэта. В 1927 он покидает ЛЕФ. Ему претит общество «людей фиктивных репутаций и ложных неоправданных притязаний» (а подобных деятелей хватало среди ближайшего окружения Маяковского); кроме того, Пастернака все меньше и меньше устраивает установка лефовцев «искусство – на злобу дня».

В начале 30-х годов его поэзия переживает «второе рождение». Книга с таким названием вышла в 1932. Пастернак вновь воспевает простые и земные вещи: «огромность квартиры, наводящей грусть», «зимний день в сквозном проеме незадернутых гардин», «пронзительных иволог крик», «вседневное наше бессмертье»... Однако и язык его становится иным: упрощается синтаксис, мысль кристаллизуется, находя поддержку в простых и емких формулах, как правило, совпадающих с границами стихотворной строки. Поэт в корне пересматривает раннее творчество, считая его «странной мешаниной из отжившей метафизики и неоперившегося просвещенства». Под конец своей жизни он делил все, что было им сделано, на период «до 1940 года» и – после. Характеризуя первый в очерке Люди и положения (1956–1957), Пастернак писал: «Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими кругом. Все нормально сказанное отскакивало от меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми их увешали... Я во всем искал не сущности, а посторонней остроты». Однако уже в 1931 Пастернак понимает, что: Есть в опыте больших поэтов Черты естественности той, Что невозможно, их изведав, Не кончить полной немотой. В родстве со всем, что есть, уверясь, И знаясь с будущим в быту, Нельзя не впасть к концу, как в ересь, В неслыханную простоту. (Волны) «Черты естественности той» во Втором рождении настолько очевидны, что становятся синонимом абсолютной самостоятельности, выводящей поэта за рамки каких бы то ни было установлений и правил. А правила игры в 30-е годы были таковы, что нормально работать и при этом оставаться в стороне от «великой стройки» стало невозможно. Пастернака в эти годы почти не печатают. Поселившись в 1936 на даче в Переделкине, он, чтобы прокормить свою семью, вынужден заниматься переводами. Трагедии Шекспира, Фауст Гете, Мария Стюарт Шиллера, стихи Верлена, Байрона, Китса, Рильке, грузинские поэты... Эти работы вошли в литературу на равных с его оригинальным творчеством. В военные годы, помимо переводов, Пастернак создает цикл Стихи о войне, включенный в книгу На ранних поездах (1943). После войны он опубликовал еще две книги стихов: Земной простор (1945) и Избранные стихи и поэмы (1945). В 1930–1940 годы Пастернак не устает мечтать о настоящей большой прозе, о книге, которая «есть кубический кусок горячей, дымящейся совести». Еще в конце 10-х годов он начал писать роман, который, не будучи завершенным, стал повестью Детство Люверс – историей взросления девочки-подростка. Повесть получила высокую оценку критики. Поэт Михаил Кузмин даже поставил ее выше пастернаковской поэзии, а Марина Цветаева назвала повесть «гениальной». И вот с 1945 по 1955 годы в муках, не пишется – рождается роман Доктор Живаго, во многом автобиографическое повествование о судьбе русской интеллигенции в первой половине ХХ в., особенно в годы Гражданской войны. Главный персонаж – Юрий Живаго – это лирический герой поэта Бориса Пастернака; он врач, но после его смерти остается тонкая книжка стихов, составившая заключительную часть романа. Стихотворения Юрия Живаго, наряду с поздними стихотворениями из цикла Когда разгуляется (1956–1959) – венец творчества Пастернака, его завет. Слог их прост и прозрачен, но от этого нисколько не бедней, чем язык ранних книг: Снег на ресницах влажен, В твоих глазах тоска, И весь твой облик слажен Из одного куска. Как будто бы железом, Обмокнутым в сурьму, Тебя вели нарезом По сердцу моему. (Свидание) К этой чеканной ясности поэт стремился всю жизнь. Теми же поисками в искусстве озабочен и его герой, Юрий Живаго: «Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, и приходил в ужас от того, как он еще далек от этого идеала». В 1956 Пастернак передал роман нескольким журналам и в Гослитиздат. В том же году Доктор Живаго оказался на Западе и спустя год вышел по-итальянски. Спустя еще год роман увидел свет в Голландии – на сей раз по-русски. На родине атмосфера вокруг автора накалялась. 20 августа 1957 Пастернак писал тогдашнему партийному идеологу Д.Поликарпову: «Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое». В 1958 Пастернак был удостоен Нобелевской премии – «за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы». С этого момента началась травля писателя на государственном уровне. Вердикт партийного руководства гласил: «Присуждение награды за художественно убогое, злобное, исполненное ненависти к социализму произведение – это враждебный политический акт, направленный против Советского государства». Пастернака исключили из Союза советских писателей, что означало литературную и общественную смерть. От почетной награды поэт вынужден был отказаться. В России Доктор Живаго был напечатал лишь в 1988, спустя почти 30 лет после смерти автора 30 мая 1960 в Переделкине. Поставив точку в романе, Пастернак подвел и итог своей жизни: «Все распутано, все названо, просто, прозрачно, печально. Еще раз... даны определения самому дорогому и важному, земле и небу, большому горячему чувству, духу творчества, жизни и смерти...».