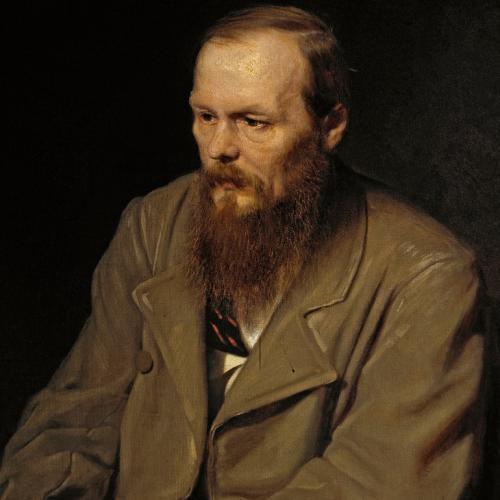

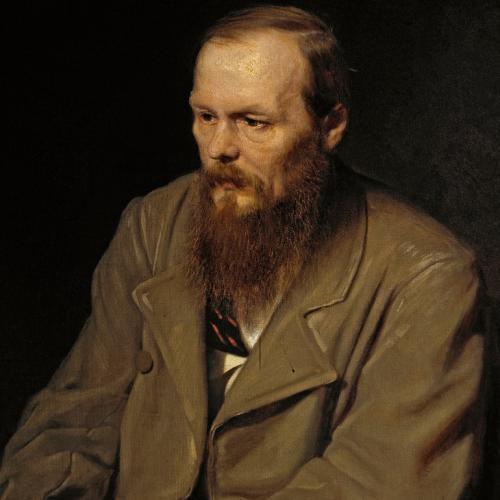

Фото Достоевский Ф.М.

Роман «Бесы» принадлежит к числу наиболее спорных | Сочинение по литературе

В романе, несомненно, отражены реальные проблемы русской жизни 70-х годов, но дают себя знать и памфлетность, прямая недоброжелательность к русскому революционному движению. После

Замысел романа Достоевского «Бесы» | Сочинение по литературе

Замысел романа «Бесы» (1871-1872) основан на обстоятельствах, известных по судебному делу политического авантюриста С.Нечаева. Разочаровавшись в идеях М.Петрашевского, с кружком которого был связан

Кириллов центральный персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы» | Сочинение по литературе

По предположению Гроссмана, реальным прототипом Алексея Ниловича К. отчасти послужил петрашевец Тимковский (1814-1881), отставной офицер флота: «Личность Тимковского, видимо, отразилась через

Петр Верховенский - характеристика литературного героя | Сочинение по литературе

ПЁТР ВЕРХОВЕНСКИЙ — центральный персонаж романа Достоевского «Бесы» (1870-1872). С фигурой П.В. связана личность организатора тайного общества «Народная расправа» С.Г.Нечаева (1847-1882), под

Единственный критерий художественной истины верность (по роману «Бесы») | Сочинение по литературе

В процессе работы над «Бесами» Достоевский сделал характерную запись о совмещении разных аспектов повествования в его «Хронике» и о внутренней оправданности такой системы. Единственный критерий

Персонажи романа Достоевского «Братья Карамазовы» | Сочинение по литературе

Центральный персонаж романа Достоевского «Братья Карамазовы» (1878-1880), помещик, отец Дмитрия, Ивана, Алеши Карамазовых и незаконнорожденного сына Смердякова. Фамилия Карамазова имеет в своем

Роман "Братья Карамазовы" | Сочинение по литературе

Синтезом художественно-философских исканий Достоевского 70-х годов явился роман "Братья Карамазовы". Действие его происходит в глухой провинции, в дворянской семье Карамазовых. Русские

"Легенда о великом инквизиторе" Ф.М.Достоевского | Сочинение по литературе

Роман Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы" - произведение своеобразное, новаторское уже по самой внутренней структуре своей. Внешне это отчасти занимательный детектив, запутанная история

Образы и характеристика братьев Карамазовых в одноименном романе «Братья Карамазовы» | Сочинение по литературе

C образом Федора Карамазова — эгоиста, развратника и циника — связано представление о карамазовщине как типическом явлении, характерном для мира, где господствуют обман, ложь и насилие. Черты

Сочинение по роману Достоевского «Братья Карамазовы» | Сочинение по литературе

«сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы истину, и в этих поисках, естественно, стал бы революционером…». История семейства