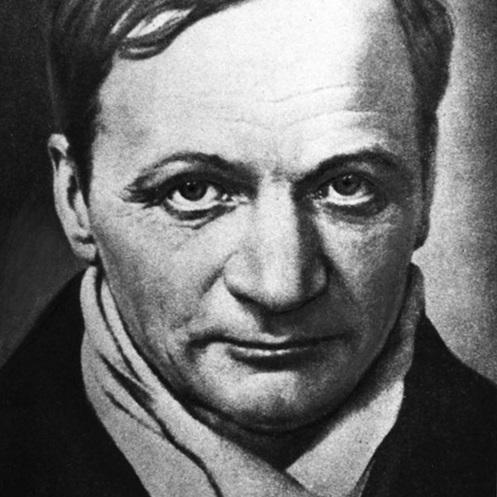

Фото Платонов А.П.

Платонов А.П. - Биография

В 1918 Платонов поступил в Воронежский железнодорожный политехникум, реализовав проявившийся в нем с детства интерес к машинам и механизмам. Некоторое время, прервав учебу, работал помощником машиниста. В 1921 написал брошюру Электрофикация и по окончании техникума (1921) называл электротехнику своей основной специальностью. Потребность учиться Платонов объяснил в рассказе Река Потудань (1937) как желание «поскорее приобрести высшее знание», чтобы преодолеть бессмысленность жизни. Героями многих его рассказов (На заре туманной юности, Старый механик и др.) являются железнодорожники, жизнь которых он хорошо знал с детства и юности.

С 12 лет Платонов писал стихи. В 1918 начал работать журналистом в воронежских газетах «Известия укрепрайона», «Красная деревня» и др. В 1918 в журнале «Железный путь» начали публиковаться стихотворения Платонова (Ночь, Тоска и др.), вышел его рассказ Очередной, а также очерки, статьи и рецензии. С этого времени Платонов становится одним из самых заметных литераторов Воронежа, активно выступает в периодике, в том числе под псевдонимами (Елп.Баклажанов, А.Фирсов и др). В 1920 Платонов вступил в РКП(б), но уже через год по собственному желанию вышел из партии.

Книга стихов Платонова Голубая глубина (1922, Воронеж) получила положительную оценку В.Брюсова. Однако в это время, под впечатлением от засухи 1921, приведшей к массовому голоду среди крестьян, Платонов решил переменить род деятельности. В автобиографии 1924 он писал: «Будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом – литературой». В 1922–1926 Платонов работал в Воронежском губернском земельном отделе, занимаясь мелиорацией и электрификацией сельского хозяйства. Выступал в печати с многочисленными статьями о мелиорации и электрификации, в которых видел возможность «бескровной революции», коренного изменения к лучшему народной жизни. Впечатления этих лет воплотились в рассказе Родина электричества и др. произведениях Платонова 1920-х годов.

В 1922 Платонов женился на сельской учительнице М.А.Кашинцевой, которой посвятил повесть Епифанские шлюзы (1927). Жена стала прототипом заглавной героини рассказа Песчаная учительница. После смерти писателя М.А.Платонова много сделала для сохранения его литературного наследия, публикации его произведений.

В 1926 Платонов был отозван на работу в Москву в Наркомзем. Был направлен на инженерно-административную работу в Тамбов. Образ этого «обывательского» города, его советской бюрократии узнается в сатирической повести Город Градов (1926). Вскоре Платонов вернулся в Москву и, оставив службу в Наркомземе, стал профессиональным литератором.

Первой серьезной публикацией в столице стала повесть Епифанские шлюзы. За ней последовала повесть Сокровенный человек (1928). Описанные в Епифанских шлюзах преобразования Петра I перекликались в творчестве Платонова с современными ему «головными» коммунистическими проектами глобального переустройства жизни. Эта тема является главной в очерке Че-Че-О (1928), написанном совместно с Б.Пильняком после поездки в Воронеж в качестве корреспондентов журнала «Новый мир».

Некоторое время Платонов был членом литературной группы «Перевал». Членство в «Перевале», а также публикация в 1929 рассказа Усомнившийся Макар вызвали волну критики в адрес Платонова. В том же году получил резко отрицательную оценку А.М.Горького и был запрещен к печати роман Платонова Чевенгур (1926–1929, опубл. в 1972 во Франции, в 1988 в СССР).

Чевенгур стал не только самым большим по объему произведением Платонова, но и важной вехой в его творчестве. Писатель довел до абсурда идеи коммунистического переустройства жизни, владевшие им в молодости, показав их трагическую неосуществимость. Черты действительности приобрели в романе гротескный характер, в соответствии с этим сформировался и сюрреалистический стиль произведения. Его герои чувствуют свое сиротство в обезбоженном мире, свою разъединенность с «душой мира», которая воплощается для них в бесплотных образах (для революционера Копенкина – в образе неведомой ему Розы Люксембург). Пытаясь постичь тайны жизни и смерти, герои романа строят социализм в уездном городе Чевенгуре, избрав его как место, в котором благо жизни, точность истины и скорбь существования «происходят сами собой по мере надобности». В утопическом Чевенгуре чекисты убивают буржуев и полубуржуев, а пролетарии питаются «пищевыми остатками буржуазии», потому что главной профессией человека является его душа. По словам одного из персонажей, «большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться». В финале романа главный герой Александр Дванов погибает по собственной воле, дабы постичь тайну смерти, поскольку понимает: тайна жизни не поддается разгадке теми способами, что применяются для ее преобразования. Переустройство жизни является центральной темой повести Котлован (1930, опубл. в 1969 в ФРГ, в 1987 в СССР), действие которой происходит во время первой пятилетки. «Общепролетарский дом», котлован для которого роют герои повести, является символом коммунистической утопии, «земного рая». Котлован становится могилой для девочки Насти, символизирующей в повести будущее России. Стройка социализма вызывает ассоциации с библейским рассказом о строительстве Вавилонской башни. В Котловане воплощен также традиционный для Платонова мотив странствия, во время которого человек – в данном случае безработный Вощев – постигает истину, пропуская через себя пространство. В послесловии к американскому изданию Котлована И.Бродский отметил сюрреализм Платонова, в полной мере выразившийся в образе участвующего в строительстве медведя-молотобойца. По мнению Бродского, Платонов «сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие бездны, заглянув в которые однажды, он уже более не мог скользить по литературной поверхности». Выход в свет повести-хроники Впрок с разгромным послесловием А.Фадеева (1931), в которой коллективизация сельского хозяйства была показана как трагедия, сделала публикацию большинства произведений Платонова невозможной. Исключение составил сборник прозы Река Потудань (1937). Повести Джан (1935), Ювенильное море (1934), написанные в 1930-е годы пьесы Шарманка и 14 Красных Избушек не были опубликованы при жизни автора. Публикация произведений Платонова была разрешена в годы Отечественной войны, когда прозаик работал фронтовым корреспондентом газеты «Красная звезда» и писал рассказы на военную тему (Броня, Одухотворенные люди, 1942; Смерти нет!, 1943; Афродита, 1944 и др.; вышло 4 книги). После того как его рассказ Семья Иванова (другое название – Возвращение) в 1946 подвергся идеологической критике, имя Платонова было вычеркнуто из советской литературы. Написанный в 1930-е годы роман Счастливая Москва был обнаружен только в 1990-е годы. Первая после большого перерыва книга Волшебное кольцо и другие сказки была издана в 1954, уже после смерти автора. Все публикации произведений Платонова сопровождались в советский период цензурными ограничениями. Умер Платонов в Москве 5 января 1951.