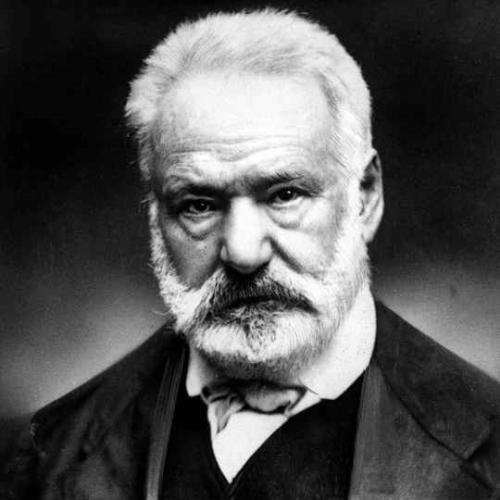

Фото Гюго В.

Гюго В. - Биография

Долгое время образование Гюго было бессистемным. Несколько месяцев он провел в мадридском колледже Ноблес; во Франции его наставником стал бывший священник отец де ла Ривьер. В 1814 он поступил в пансион Кордье, откуда наиболее способные ученики переходили в лицей Людовика Великого. К этому периоду относятся его самые ранние стихотворные опыты – большей частью переводы из Вергилия. Вместе с братьями он предпринял издание журнала «Литературный консерватор» («Le Conservateur littraire»), где были опубликованы его ранние поэтические произведения и первая версия мелодраматического романа Бюг Жаргаль (Bug Jargal, 1821). Его приняли в роялистское «Общество изящной словесности». Увлечение подругой детских лет Адель Фуше встретило решительное неодобрение матери. После ее смерти отец позволил влюбленным встречаться, и этот период ухаживания отразился в Письмах к невесте (Lettres la fiance). Первая поэтическая книга Гюго, Оды и разные стихотворения (Odes et posies diverses, 1822), была замечена королем Людовиком XVIII, которому пришлись по вкусу оды в роялистском духе. Не по летам зрелому поэту была назначена ежегодная пенсия в 1200 франков, что позволило Виктору и Адели повенчаться 12 октября 1822.

Определение «меланхолический романтик» никак не подходит к Виктору Гюго периода 1820-х годов. Счастливый супруг, любящий отец и необыкновенно удачливый литератор, он не ведал огорчений, какие увековечивают в прозе или стихах. В 1823 он опубликовал свой второй роман, Ган Исландец (Han d'Islande), повествование в готическом стиле, в традиции Замка Отранто Х.Уолпола и Монаха М.Льюиса. В 1828 вышло каноническое издание Од и баллад (Odes et ballades); яркая образность баллад свидетельствовала об усилении романтических тенденций в его творчестве.

В числе друзей и знакомых Гюго были такие литераторы, как А.де Виньи, А.де Сен-Вальри, Ш.Нодье, Э.Дешан и А.де Ламартин. Образовав группу Сенакль (франц. «сообщество», «содружество») при журнале «Французская муза», они часто встречались в салоне Нодье, хранителя библиотеки Арсенала. Особо тесные отношения связывали Гюго и Ш.Сент-Бёва, который написал в «Глоб» хвалебную рецензию на Оды и баллады.

В 1827 Гюго опубликовал пьесу Кромвель (Cromwell), слишком длинную для постановки на сцене; ее знаменитое Предисловие стало кульминацией всех кипевших во Франции споров о принципах драматического искусства. Воздав восторженную хвалу шекспировскому театру, Гюго обрушился на столь любезное французам единство времени, места и действия, высказался в пользу более гибкой системы стихосложения и ратовал за соединение возвышенного с гротеском. Этот манифест, а также пронзительно человечная повесть Последний день приговоренного к смерти (Le dernier jour d'un condamn, 1829) и поэтический сборник Восточные мотивы (Les Orientales, 1829) принесли Гюго славу.

Период с 1829 по 1843 был чрезвычайно продуктивным в творчестве Гюго. В 1829 появилась пьеса Марион Делорм (Marion de Lorme), запрещенная цензурой за нелицеприятный портрет Людовика XIII. Меньше чем за месяц Гюго написал романтическую драму Эрнани (Hernani). За скандальной премьерой (25 февраля 1830) последовали другие, столь же шумные ее представления. «Битва за Эрнани» завершилась не только триумфом автора пьесы, но и победой романтизма, которую окончательно закрепил успех Собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris, 1831). В романе, живописующем Париж 15 в. и великое творение готики, Гюго впервые предстал как прозаик.

Марион Делорм была все-таки поставлена 11 августа 1831; за ней свет рампы увидели Король забавляется (Le Roi s'amuse, 1832), Лукреция Борджиа (Lucrce Borgia, 1833), Мария Тюдор (Marie Tudor, 1833), Анджело (Angelo, 1835), Рюи Блаз (Ruy Blas, 1838) и Бургграфы (Les Burgraves, 1843). Все они, в т.ч. лучшая из них, Рюи Блаз, воплощали принципы, сформулированные в «Предисловии» к «Кромвелю».

Важные события произошли в личной жизни Гюго. Сент-Бёв влюбился в его жену, и пути бывших друзей разошлись. Сам Гюго проникся страстью к актрисе Жюльетте Друэ, с которой познакомился в начале 1833. Их связь продолжалась вплоть до ее смерти в 1883. Выходившие с 1831 по 1840 сборники лирических стихотворений в значительной мере навеяны личными переживаниями поэта. В Осенних листьях (Les Feuilles d'automne, 1831) перемежаются темы природы и детства. В Песни сумерек (Les Chants du crpuscules, 1835) вошло несколько стихотворений политического характера, остальные внушены чувством к Жюльетте. Меланхоличны по тону Внутренние голоса (Les Voix intrieures, 1837), с их необыкновенно трогательным стихотворением, посвященным брату Эжену, который скончался в больнице для умалишенных. Разнообразные по тематике Лучи и тени (Les Rayons et les ombres, 1840) обнаруживают тягу к обретению веры. Актом гуманности стал роман Гюго Клод Ге (Claude Gueux, 1834), не только направленный против смертной казни, но и видевший корень всех зол в проблеме бедности. В 1834 издан также сборник выходивших прежде полностью или в отрывках критических эссе Литературно-философская смесь (Littrature et philosophie mles).

В 1841 заслуги Гюго получают признание Французской Академии, которая избирает его своим членом. В 1842 он выпускает книгу путевых заметок Рейн (Le Rhin, 1842), в которой излагает свою программу международных отношений, призывая к сотрудничеству между Францией и Германией. В 1843 поэт пережил трагедию: его любимая дочь Леопольдина и ее муж Шарль Вакри утонули в Сене. Удалившись на время от общества, Гюго ушел в работу над большим романом Невзгоды (Les Misre), прерванную революцией 1848. Гюго занялся политикой, был избран в Национальное Собрание; после государственного переворота 2 декабря 1851 он бежал в Брюссель, оттуда перебрался на о.Джерси, где провел три года, а затем (1855) обосновался на о.Гернси.

За время долгого изгнания Гюго создал величайшие свои произведения. В 1853 появились Возмездия (Chtiments), блистательная стихотворная сатира с уничтожающей критикой Наполеона III; в 1856 вышел сборник лирической и философской поэзии Созерцания (Les Contemplations); в 1859 Гюго опубликовал первые два тома Легенды веков (La Lgende des sicles), утвердившие за ним славу эпического поэта. В 1860–1861 Гюго вернулся к начатому роману Невзгоды. Книга была напечатана в 1862 под ставшим отныне знаменитым названием Отверженные (Les Misrables). В период своего пребывания на Гернси Гюго опубликовал трактат Уильям Шекспир (William Shakespeare, 1864), сборник стихотворений Песни улиц и лесов (Les Chansons des rues et des bois, 1865), а также два романа – Труженики моря (Les Travailleurs de la mer, 1866) и Человек, который смеется (L'Homme qui rit, 1869).

После крушения режима Наполеона III в 1870, в самом начале франко-прусской войны, Гюго вернулся с Жюльеттой в Париж. В течение многих лет он противостоял империи и превратился в живой символ республики. Наградой ему была оглушительно торжественная встреча. Имея возможность покинуть столицу перед наступлением вражеских войск, он предпочел остаться в осажденном городе. Избранный в Национальное Собрание в 1871, Гюго вскоре сложил с себя депутатские полномочия в знак протеста против политики консервативного большинства. Смерть сына Шарля и хлопоты, связанные с заботой о внуках, объясняют его отсутствие в Париже в период Коммуны и гражданской войны. Свидетельством его патриотизма и утраты иллюзий в отношении Германии, к союзу с которой он призывал Францию начиная с 1842, стал сборник Грозный год (L'Anne terrible, 1872). В 1874 равнодушный к успехам натуралистической школы Гюго вновь обратился к историческому роману, написав роман Девяносто третий год (Quatre-vingt-treize). В возрасте 75 лет он издал не только вторую часть Легенды веков, но и сборник Искусство быть дедом (L'Art d'tre grand-pre), на создание которого его вдохновили дети Шарля. Заключительная часть Легенды веков вышла в 1883. В том же году скончалась Жюльетта Друэ. После этого Гюго стал заметно сдавать. В мае 1885 Гюго заболел и 22 мая умер у себя дома. Государственные похороны стали не только данью уважения к великому человеку, но и апофеозом прославления республиканской Франции. Останки Гюго были помещены в Пантеон, рядом с Вольтером и Ж.-Ж.Руссо. Посмертные публикации Гюго: Конец Сатаны (La Fin de Satan, 1886), Театр и свобода (Thtre et libert, 1886), Пережитое (Choses vues, 1887), Эми Робсарт (Amy Robsart, 1889), Альпы и Пиренеи (Alpes et Pyrnes, 1890), Бог (Dieu, 1891), Франция и Бельгия (France et Belgique, 1892), Полный набор (Toute la lyre, 1888, 1893), Океан (Ocan, 1897), Последний сноп (Dernire gerbe, 1902), Послесловие к моей жизни (Postscriptum de ma vie, 1895), Зловещие годы (Les Annes funestes, 1898), Камни (Pierres, 1951), Личные воспоминания (Souvenirs personnels, 1952).