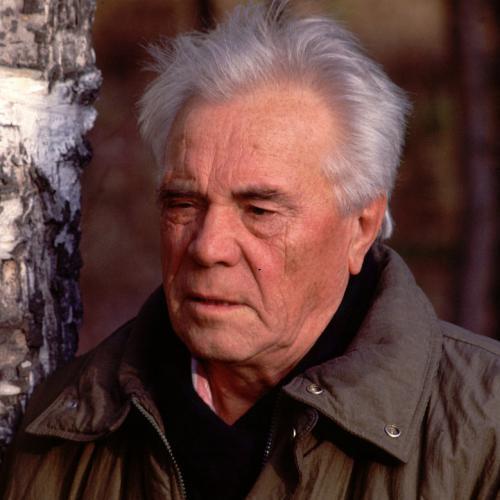

Фото Астафьев В.П.

Астафьев В.П. - Биография

В 1959–1961 учился на Высших литературных курсах в Москве. В это время его рассказы начали печататься не только в издательствах Перми и Свердловска, но и в столице, в том числе в журнале «Новый мир», возглавляемом А.Твардовским. Уже для первых рассказов Астафьева было характерно внимание к «маленьким людям» – сибирским староверам (повесть Стародуб, 1959), детдомовцам 1930-х годов (повесть Кража, 1966). Рассказы, посвященные судьбам людей, которых прозаик встретил во времена своего сиротского детства и юности, объединены им в цикл Последний поклон (1968–1975) – лирическое повествование о народном характере.

В творчестве Астафьева в равной мере воплотились две важнейшие темы советской литературы 1960–1970-х годов – военная и деревенская. В его творчестве – в том числе в произведениях, написанных задолго до горбачевской перестройки и гласности, – Отечественная война предстает как великая трагедия.

В повести Пастух и пастушка (1971), жанр которой был обозначен автором как «современная пастораль», рассказывается о безысходной любви двух молодых людей, на краткий миг сведенных и навеки разлученных войной. В пьесе Прости меня (1980), действие которой происходит в военном лазарете, Астафьев также пишет о любви и смерти. Еще более жестко, чем в произведениях 1970-х, и абсолютно без патетики показано лицо войны в повести Так хочется жить (1995) и в романе Прокляты и убиты (1995). В своих интервью прозаик неоднократно подчеркивал, что не считает возможным писать о войне, руководствуясь показным патриотизмом. Вскоре после публикации романа Прокляты и убиты Астафьев был награжден премией «Триумф», ежегодно присуждаемой за выдающиеся достижения в литературе и искусстве.

Деревенская тема наиболее полно и ярко воплотилась в повести Царь-рыба (1976; Государственная премия СССР, 1978), жанр которой Астафьев обозначил как «повествование в рассказах». Сюжетной канвой Царь-рыбы стали впечатления писателя от поездки по родному Красноярскому краю. Документально-биографическая основа органично сочетается с лирическими и публицистическими отступлениями от ровного развития сюжета. При этом Астафьеву удается создать впечатление полной достоверности даже в тех главах повести, где очевиден вымысел – например, в главах-легендах Царь-рыба и Сон о белых горах. Прозаик с горечью пишет об истреблении природы и называет главную причину этого явления: духовное оскудение человека. Астафьев не обошел в Царь-рыбе главный «камень преткновения» деревенской прозы – противопоставление городского и деревенского человека, отчего образ «не помнящего родства» Гоги Герцева получился одномерным, почти карикатурным. Писатель без восторга воспринял перемены, произошедшие в человеческом сознании в начале перестройки, он считал, что при нарушении моральных основ человеческого общежития, которое было характерно для советской действительности, всеобщая свобода может привести только к разгулу преступности. Эта мысль высказывается и в повести Печальный детектив (1987). Ее главный герой, милиционер Сошнин, пытается бороться с преступниками, понимая тщетность своих усилий. Героя – а вместе с ним и автора – ужасает массовое падение нравственности, приводящее людей к череде жестоких и немотивированных преступлений. Такой авторской позиции соответствует стилистика повести: Печальному детективу более, чем другим произведениям Астафьева, свойственна публицистичность. В годы перестройки Астафьева пытались втянуть в борьбу между различными писательскими группировками. Однако талант и здравый смысл помогли ему избежать соблазна политической ангажированности. Возможно, этому в немалой мере способствовало и то, что после долгих скитаний по стране писатель поселился в родной Овсянке, сознательно дистанцировавшись от городской суеты. Овсянка Астафьева стала своеобразной «культурной Меккой» Красноярского края. Здесь прозаика неоднократно посещали видные писатели, деятели культуры, политики и просто благодарные читатели. Жанр миниатюрных эссе, в котором много работал Астафьев, он назвал Затесями, символически связав свою работу со строительством дома. В 1996 Астафьев получил Государственную премию России, в 1997 – Пушкинскую премию фонда Альфреда Тепфера (ФРГ). Умер Астафьев в с.Овсянка Красноярского края 29 ноября 2001, похоронен там же.