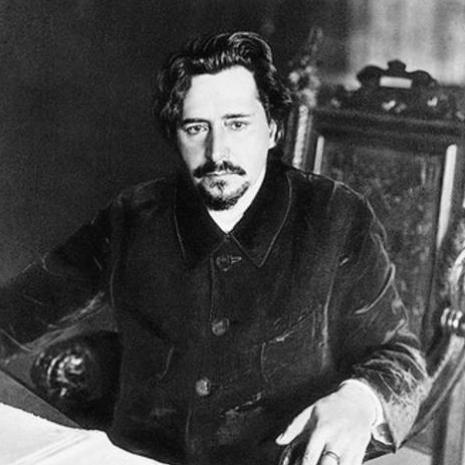

Фото Андреев Л.Н.

Андреев Л.Н. - Биография

Родился 9 августа (21 н.с.) в городе Орле в семье чиновника. В шесть лет научился читать "и читал чрезвычайно много, все, что попадалось под руку". В 11 лет поступил в Орловскую гимназию, которую окончил в 1891. С раннего детства "чувствовал страстное влечение к живописи", много рисовал, но так как в Орле не было ни школ, ни учителей, то "все дело ограничилось бесплодным дилетантизмом". Несмотря на столь строгую оценку самим Андреевым своей живописи, его картины впоследствии экспонировались на выставках рядом с работами профессионалов, репродуцировались в журналах. В юности он не думал стать писателем.

В 26 лет, окончив юридический факультет Московского университета, собирался стать присяжным поверенным и относился к этой деятельности весьма серьезно,но неожиданно получил предложение от знакомого адвоката занять место судебного репортера в газете "Московский вестник". Получив признание как талантливый репортер, буквально через два месяца он уже перешел в газету "Курьер". Так началось рождение литератора Андреева: он писал многочисленные репортажи, фельетоны, очерки. Первый же рассказ "Баргамот и Гараська" (1898), опубликованный в "Курьере", привлек внимание читателей и привел в восторг Горького. Сюжеты многих произведений этого времени прямо подсказаны жизнью, например, рассказ "Петька на даче" (1899). В 1889 - 99 появляются новые рассказы Л. Андреева, в том числе "Большой шлем" и "Ангелочек", которые отличает от первых рассказов (основанных на случаях из жизни) интерес автора к случаю, случайности в жизни человека. В 1901 петербургское издательство "Знание", возглавляемое Горьким, публикует "Рассказы" Л. Андреева, в числе которых известный рассказ - "Жили-были". Успех писателя, особенно среди молодежи, был огромен. Андреева волновало возрастающее отчуждение и одиночество современного человека, его бездуховность - рассказы "Город" (1902), "В большом шлеме"(1899). Раннего Андреева волнуют темы роковой случайности, безумия и смерти - "Мысль" (1902), "Жизнь Василия Фивейского" (1903), "Призраки" (1904). В 1904, в разгар русско-японской войны, Андреев пишет рассказ "Красный смех", определивший новый этап в его творчестве. Безумие войны выражено в символическом образе Красного смеха, начинающего господствовать в мире. Во время революции 1905 Андреев оказывал помощь революционерам, за что был арестован и заключен в тюрьму. Однако он никогда не был убежденным революционером. Его сомнения отразились в его творчестве: пьеса "К звездам", проникнутая революционным пафосом, появилась одновременно с рассказом "Так было", скептически оценивавшим возможности революции. В 1907 - 10 опубликованы такие модернистские произведения, как "Савва", "Тьма", "Царь Голод", философские драмы - "Жизнь человека", "Черные маски", "Анатэма". В эти годы Андреев начинает активно сотрудничать с модернистскими альманахами издательства "Шиповник". В 1910-е ни одно из новых произведений Андреева не становится литературным событием, тем не менее Бунин записывает в своем дневнике: "Все-таки это единственный из современных писателей, к которому меня влечет, чью всякую новую вещь я тотчас же читаю". Последнее крупное произведение Андреева, написанное под влиянием мировой войны и революции, - "Записки сатаны". Октябрьской революции Андреев не принял. Он жил в это время с семьей на даче в Финляндии и в декабре 1917 после получения Финляндией самостоятельности оказался в эмиграции. Андреев скончался 12 сентября 1919 в деревне Нейвола в Финляндии.