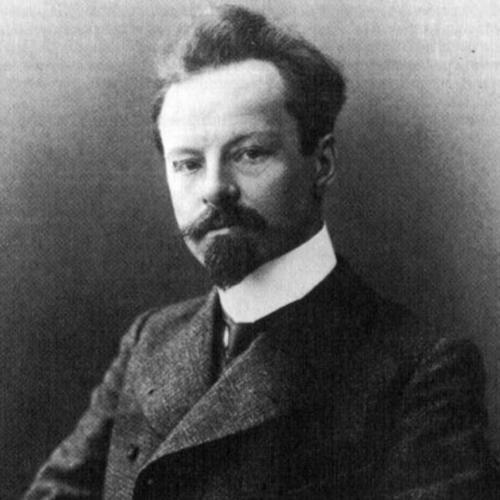

Фото Бальмонт К.Д.

Бальмонт К.Д. - Биография

«Легкая, чуть прихрамывающая походка точно бросает Бальмонта вперед, в пространство. Вернее, точно из пространств попадает Бальмонт на землю — в салон, на улицу. И порыв переламывается в нем, и он, поняв, что не туда попал… надевает пенсне и надменно (вернее, испуганно) озирается по сторонам, поднимает сухие губы, обрамленные красной, как огонь, бородкой… И оттого-то весь облик его двоится. Надменность и бессилие, величие и вялость, дерзновение, испуг — все это чередуется в нем, и какая тонкая прихотливая гамма проходит на его истощенном лице, бледном, с широко раздувающимися ноздрями! …мстительный гений грозы, демон сжигающей страсти … сам рыжебородый Тор, но Тор, бредущий тоскливо по Арбату в октябрьский день, когда струи дождя дни и ночи натянуты над городом. Он останавливается … и вдруг надменно топнет ногой по мокрому асфальту: „Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце!“» — таким запечатлел облик поэта Андрей Белый. Чествование двадцатипятилетия литературной деятельности К. Д. Бальмонта, организованное 11 марта 1912 г. Неофилологическим обществом при Петербургском университете, М. А. Волошин назвал юбилеем «молодой» русской литературы: «Двадцать пять лет тому назад при звуке первых стихотворений Бальмонта она очнулась от того старческого сна, в который погружалась постепенно. Бальмонт был действительно заревом грядущих зорь».

Константин Дмитриевич Бальмонт родился в дворянской семье в деревне Гумнищи Владимирской губернии. Самые яркие впечатления детских лет — природа среднерусской полосы. «В наших местах есть леса и болота, есть красивые реки и озера, растут по бочагам камыши и болотные лилии, сладостная дышит медуница, ночные фиалки колдуют», — вспоминал поэт в автобиографии 1907 г. Его литературные вкусы формировались под влиянием «народных песен, Никитина, Кольцова, Некрасова и Пушкина». В юношеские годы появилась склонность к иностранным языкам, которыми он овладевал быстро и легко. Это помогло поэту познакомиться с западноевропейской литературой в подлинниках и переводить П. Б. Шелли, Э. По, П. Кальдерона, К. Марло, О. Уайльда. Позже проснулась страсть к путешествиям. «Бальмонт объехал весь свет. Кажется, мировая поэзия не знала поэта, который столько времени провел на палубе парохода или у окна вагона», — заметил И. Эренбург. Действительно, поэт изъездил всю Европу (Скандинавия, Англия, Испания, Италия), посетил Мексику, совершил путешествия в Египет, Грецию, Океанию, Южную Африку, Австралию, Новую Зеландию, южную и северную Индию. Литературный дебют — сборник «Стихотворения» (Ярославль, 1890) — не принес поэту ожидаемого успеха, сам он позже считал книгу слабой. Более счастливой оказалась судьба трех следующих сборников 1890-х годов — «Под северным небом», «В безбрежности», «Тишина». Уныло-романтическая тональность этих книг — поэзия «печали, угнетения, сумерек» — хорошо вписывалась в колорит лирики 90-х годов. Правда, на фоне господствовавшей тогда невыразительности поэтических форм и преобладания пушкинского ямба они выгодно отличались «блистательной отделкой стиха», обилием аллитераций и внутренних рифм, игрой цезурою, обрывистостью строк и новыми неожиданными ритмами. Бальмонт, названный Горьким «гениальным виртуозом формы», показал, «что может сделать с русским стихом поэт, любящий музыку». Отдельные стихотворения, такие как «Челн томленья», «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Камыши», были признаны шедеврами и принесли славу Бальмонту. Именно этим путем, используя музыкальные возможности стиха, пошли многочисленные подражатели поэта, прозванные «бальмонтистами». В сборниках «Горящие здания», «Будем как Солнце», «Только любовь», вышедших в 1900 — 1903 гг., сформировалась индивидуально-бальмонтовская система поэтических образов-символов (солнце, огонь, стихии), оказавшая влияние на поэтику символизма в целом. В них поэт окончательно нашел «путь экстатического проникновения в душу мира, в сущность мироздания, окончательное оправдание всего многообразия вселенной, великое „Да“, которое он мучительно тщетно искал всю жизнь». В это время Бальмонт — кумир публики, он — на гребне своих творческих возможностей и «царит над русской литературой». Е. В. Аничков расценил программные сборники Бальмонта как «моральное, художественное и просто физическое освобождение от прежней скорбной школы русской поэзии, привязывающей поэзию к невзгодам родной общественности». Гордый оптимизм, жизнеутверждающий пафос бальмонтовской лирики, стремление к свободе от оков, налагаемых обществом, и возвращение к первоосновам бытия — все это воспринималось читателями не просто как эстетический феномен, а как новое мироощущение. Поэтический метод Бальмонта — импровизация, «импрессионистическая кристаллизация творческих мгновений». Они, полагал Брюсов, «властно берут» душу поэта «и увлекают ее в свою стремительность, как водоворот малый камешек. Истинно то, что сказалось сейчас. Что было перед этим, уже не существует. Будущего, быть может, не будет вовсе. Подлинно лишь одно настоящее, только этот миг, только мое сейчас … И действительно, что такое стихи Бальмонта, как не запечатленные мгновения?» Бальмонт считал, что заслуга «новой поэзии» в умении «говорить исполненным намеком и недомолвок нежным голосом сирены или глухим голосом сибиллы, вызывающим предчувствие»; в «символическом» произведении он видел «два содержания»: «скрытую отвлеченность и очевидную красоту». Уже со сборника «Литургия красоты» (1905) критика констатирует признаки очевидного «спада» в творчестве поэта. Хотя русская поэзия, как заметил Блок, не успела еще к этому времени изжить влияния Бальмонта, сам поэт начинает повторять «свои образы, свои приемы, свои мысли». Его прославления жизни не зву- чат уже убедительно, критика и читатели чувствуют в них теперь «что-то намеренное, какое-то усилие, какую-то при- нужденность языка и чувства» (В. Я. Брюсов). На революцию 1905 — 1907 гг. Бальмонт откликнулся политическими стихами, большей частью вошедшими в сборник «Песни мстителя». В поисках нового материала для поэтического творчества он обращается к фольклорным источникам: пишет стихи на темы славянской мифологии, перелагает былины, художественно обрабатывает заговоры и заклинания, хлыстовские «распевцы» (сборники «Жар-птица», «Зеленый вертоград»), знакомит читающую публику с эстетическими впечатлениями своих путешествий («Белый Зодчий», «Зарево зорь»). Книги эти уже не имеют успеха у читателей, а критика указывает на их художественное несовершенство. В 1920 г. Бальмонт покинул Россию и поселился во Франции. Он по-прежнему активно работает, занимается переводами, издает поэтические сборники. Лейтмотивом его лирики становятся тонкие ностальгические переживания. Склонный ранее к легким и веселым «переодеваниям» поэт — то он угрюмый скальд, то страстный мексиканец, то испанский гранд — впервые пишет о себе: «Я русский, я русый, я рыжий». Образ потерянной родины становится центральным в эмигрантских сборниках «Марево», «Мое — Ей», «В раздвинутой дали», «Северное сияние» и других. Поэт пишет о ней с болью и проклятьями и в то же время не теряет надежды на возможное примирение.